今お寺が御朱印を始めるべき理由

御朱印は近年、顕著なトレンドとして存在感を増しています。Googleトレンドのデータによると、2021年3月に月間7.4万件だった検索ボリュームは、2024年5月には24.5万件にまで急増しました。このトレンドは、Instagram、YouTube、TikTokといったビジュアル重視のSNSの普及と無関係ではありません。実際、Instagramでのハッシュタグ件数を見てみると「#御朱印」は470万件、「#御朱印巡り」は180万件、「#御朱印帳」は97.8万件もの投稿数を誇り、他の寺院関連商品と比べても圧倒的な注目度を集めています。

これは、御朱印が単なる記帳以上の、文化的・視覚的な魅力とともにコレクション的な楽しみを持つコンテンツとして認識されており、若い世代から高齢世代まで幅広い層からの関心を集めていることが分かります。

「オリジナル御朱印事業」とは

船井総研が提唱する「寺院向けオリジナル御朱印事業」は、現代のトレンドと寺院経営の基本戦略を融合させた画期的なビジネスモデルです。この事業が寺院に新たな収益源をもたらし、同時に信者獲得のための強力な入口商品になる可能性があります。

「普段の法務が忙しい」「観光寺院ではないから売れないのでは」といった懸念に対しても、業務の外注化やSNS・ECの活用など、具体的な解決策をご提案しています。

御朱印事業のメリット

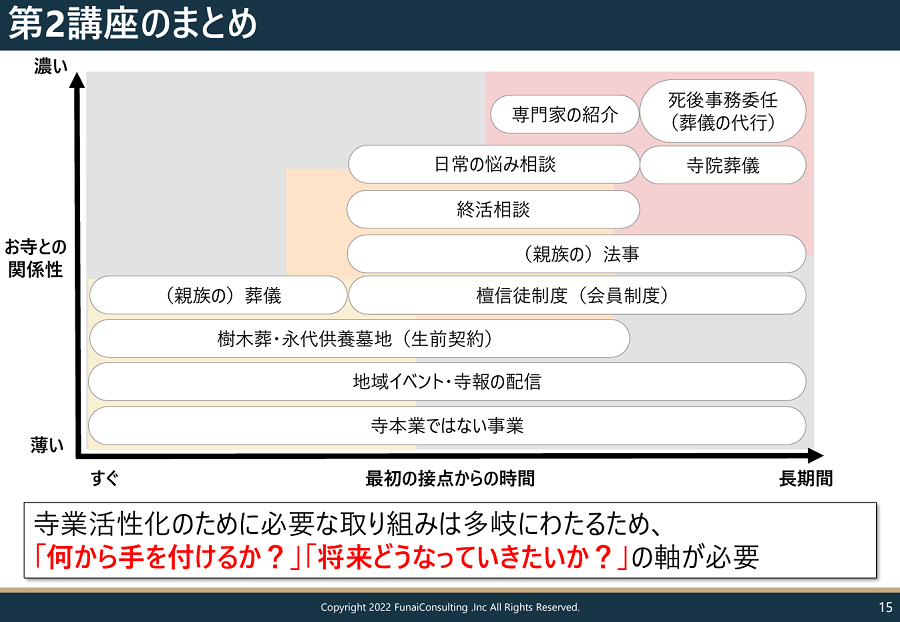

1. 寺院の新しい入口商品となる

御朱印は、これまで寺院と全く関わりのなかった方々を惹きつける強力な商品です。船井総研が提唱する顧客育成の基本戦略では、最終的に「信者客」を増やすことを目指します。御朱印をきっかけに寺院に興味を持った一般の方は、イベントや終活セミナー、さらには葬儀や墓地といった「バックエンド商品(収益の柱となる商品)」へと繋がる可能性があります。御朱印は、単なる物販にとどまらず、顧客育成の第一歩となります。

2. 低投資かつ短期間で始められる

御朱印事業は、他の事業に比べて非常に取り組みやすいのが特徴です。原価のみであれば50万円以下でスタートが可能で、リスクを抑えて事業を立ち上げることができます。また、最短4ヶ月での立ち上げも可能であり、迅速な収益化が期待できます。

具体的な立ち上げフェーズ

フェーズⅠ(約2ヶ月):競合調査、オンラインやSNSでの販売媒体の整備、御朱印デザインの選定と制作体制の確認を実施

フェーズⅡ(約2ヶ月):デザイナーによる御朱印デザインの作成、複数月分のコンセプト設定、販売目標の設定、販売準備の対応

御朱印の収益構造と付帯効果

御朱印事業は、直接的な売上だけでなく、寺院の将来を支えるための重要な効果があります。

具体的には下記のような効果です。

・参拝者数の増加:御朱印を求めて寺院を訪れる人が増え、寺院全体の活性化を促進。

・会員(LINE登録者)数の増加:購入者を対象にLINE公式アカウントへの登録を促すことで、継続的な関係構築を実現。

・将来の法務見込み客の増加:御朱印をきっかけに寺院に親しみを持った顧客が、最終的に葬儀や墓地、終活支援など、寺院本来の法務の見込み客を獲得。

御朱印事業の成功事例

~埼玉県A寺様のケース~

実際にこのビジネスモデルを導入し、大きな成功を収めた事例をご紹介します。埼玉県A寺様は、オリジナル御朱印の販売開始からわずか半年で、なんと2,200枚もの御朱印を販売するという驚異的な実績を上げました。

この成功のポイントは、以下の取り組みにありました。

・3ヶ月での迅速な事業立ち上げ:企画からデザイン作成、販売体制整備、販促準備を短期間で一貫して実施されました。

・期間限定御朱印によるリピート促進:毎月期間限定の御朱印を販売することで、リピーターを積極的に獲得し、1名あたり毎月平均2枚以上の購入を達成されました。

・SNS広告によるオンライン購入の獲得:Instagramのリール(動画)広告を効果的に運用し、売上の約6割をオンライン販売で獲得されています。

・会員限定サービスによる信者育成:御朱印購入者に対し会員化を促し、新たな信者と将来の法務見込み客の獲得を実現しています。

この成功事例から、御朱事業がただのブームではなく、寺院経営を支える確かな力になっていることが分かります。

御朱印事業を始めたい方へ

御朱印事業は、現在の寺院経営が抱える課題を解決し、新たな成長へと導く大きな可能性を秘めています。しかし、立ち上げた後の運用、そして顧客育成の仕組みづくりには、専門的なノウハウが必要です。

御朱印事業で、新たな一歩を踏み出したいとお考えでしたら、私たち船井総研がそのお手伝いをさせていただきます。寺院様の状況に応じた最適なビジネスモデルの構築と、その実現に向けた具体的なサポートをさせていただきます。