廃棄物処理業向け サーキュラーエコノミー市場参入コンサルティングは、プラスチック資源循環促進法や高度化法などの新たな法規制の潮流を踏まえ、自治体や企業の脱炭素・ESGの流れに乗った新規ビジネス展開を支援するサービスです。

本サービスでは、市場環境の整理(市場規模、法規制、競合調査)や事業成立可能性の整理(自社の強み、必要投資の確認)を行うことで、競争優位性を確立できるターゲット市場や、付加価値を高められる再資源化の方法を明確化します。また調査や計画立案に留まらず、マーケティングの仕組み構築や営業体制構築、人材採用・育成など多岐にわたる実行フェーズまで伴走し、焼却副産物の再資源化や埋立てられるものからの資源回収など、具体的な成果の実現をサポートします。

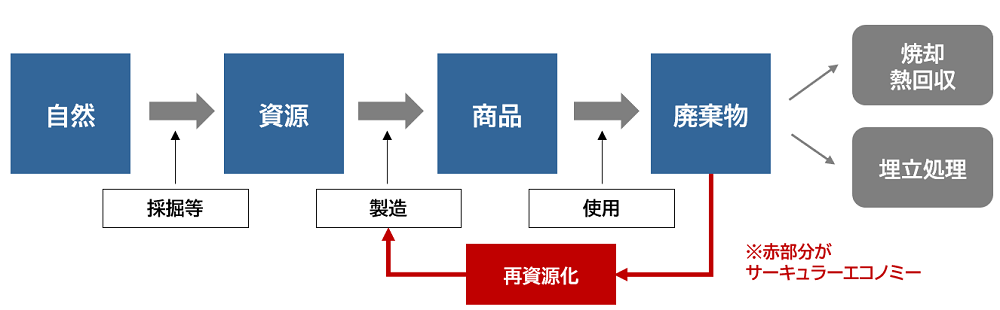

サーキュラーエコノミーとは

- リニアエコノミー(捨てることが当たり前)の対比語であるサーキュラーエコノミーは、資源循環を促進させることで、新たな資源投入量を減らし、地球環境保全・資源確保の安定化を実現させる取組みです。

■サーキュラーエコノミーの現状

- 実現してこなかった背景

✓既に専ら物やプラスチック・金属などはマテリアルリサイクルが当たり前

✓廃棄物の回収方法から考え直さなければ、再資源化できる荷が集まらない

✓今までリサイクルできなかったものを再資源化するにはコストが合わない

✓廃棄物処理に関しては価格が第一優先事項であり、単純に選ばれない

- 注目し始めた理由

✓気候変動対策:資源採掘による環境負荷を軽減することへの必要性

✓資源確保の安定化:原材料の供給リスクを低減、資源価格変動の抑制

✓新たなビジネスチャンスの創出

■資源循環の流れとサーキュラーエコノミー

サーキュラーエコノミーに関係する法規制について

- サーキュラーエコノミーに関係する法規制とポイントは以下の通りです。

- 法規制①

プラスチックに係る資源循環の

促進等に関する法律 ─再生資源として生かせるプラスチック廃棄物を集めるために、行政や製造業者と共に計画立案することや、再生資源製造業として事業をするという計画を提出することで業の許可が不要となる特例を設定

✓新たに「プラスチック使用製品廃棄物」というカテゴリーを定義(資源化・再商品化に向けた動きを推進することを目的)

✓製造、事業者、消費者、国、自治体に対して再資源化が推進する役割を設定

✓以下の計画を提出し認定を受けると廃掃法の行の許可が不要になる特例

①製造事業者等による自主回収及び再資源化

②排出事業者による排出の抑制及び再資源化

③処理業者側における再資源化

- 法規制②

資源循環の促進のための

再資源化事業等の高度化に関する法律 ─通称「高度化法」は、廃棄物の全品目に対して資源化を促す為の計画認定・業許可の特例を設定した法律。

─再資源化できるものについては、規格の参照などを基に廃棄物処分業者が判断を行うことを定めるとともに、製造業者とのマッチングを促進することで、廃棄物処理業が動脈産業として機能するよう、その取り組みを定めたもの。

✓効率的な再資源化と地球温暖化の抑制の両立を目指すための法制度

✓特定産業廃棄物処分業者の定義と再資源化の実施の状況の報告の制度化

✓製造、事業者、消費者、国、自治体に対して再資源化が推進する役割を設定

✓以下の計画を提出し認定を受けると廃掃法の業許可不要等の特例

①高度再資源化事業計画の認定

(製造事業者~廃棄物業者)

②高度分離・回収事業計画(廃棄物業者単体)

③再資源化工程高度化計画

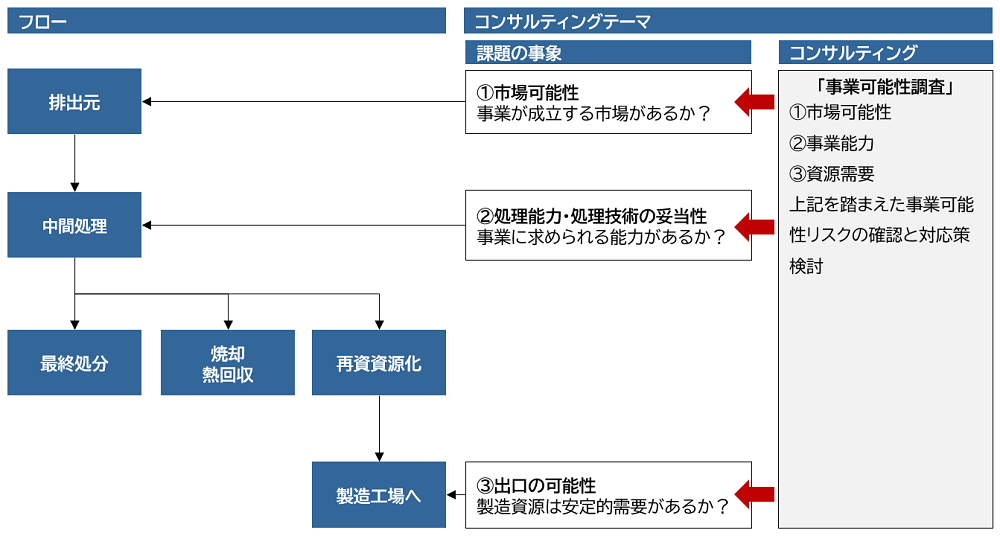

サーキュラーエコノミー市場参入のご支援概要

- 廃棄物処理業者がどのようにサーキュラーエコノミー市場に参入するか、その可能性の把握から具体的な参入方法のご提案がコンサルティング範囲となります。

このようなお声を多くいただきます

- 以下のようなご相談を多く頂戴しております。船井総研では様々なご要望に対し柔軟に対応させていただいております。

- 資源循環を軸に新しいビジネスを展開したい

- 自治体や企業の脱炭素・ESGの流れに乗って、新しいビジネスを展開したい

- どのようなリサイクル技術を導入すれば競争力が高まるのか知りたい

- 既存の廃棄物処理業者との競争が激しく、差別化を図りたい

- 自社の廃棄物処理がどれだけCO₂削減に貢献できるか数値化したい

- 『処理費用をもらう』モデルから脱却し、リサイクル材の販売利益を上げたい

- 処理業から製造業に転換し、循環型の素材メーカーを自社の価値にしたい

- 安定的な成長を実現する為にメーカーとのコネクションを作りたい

サーキュラーエコノミー市場参入で押さえるポイント

- サーキュラーエコノミーの市場に入るということは市場可能性だけではなく、営業や製造業としての考え方なども求められていきます。

- チェックポイント

- 内容

- 1既存事業の適切な

評価ができているか? - ─廃棄物処理業は、荷の獲得から処理、出し先までが連動することで成立する事業です。そのため、新たなサーキュラーエコノミー事業と既存事業のシナジーがなければ、事業としての持続性が見込めません。対象事業と既存事業の連携を明確にし、事業基盤を活かせるか評価することが重要です。

- 2事業の

ターゲット市場を

明確にしているか? - ─再資源化事業は、建材・自動車・アパレル・包装材など、様々な業界でニーズが異なります。自社が強みを活かせる市場を明確にし、どの業界・企業にリサイクル材を供給するのかを定めることで、競争優位性を確立できます。

- 3再資源化の付加価値を

高められるか? - ─サーキュラーエコノミー市場では、高品質で付加価値のある再資源化が求められます。JIS規格やメーカーの基準を満たしたリサイクル材を提供し、価格競争に巻き込まれないビジネスモデルを構築することが不可欠であり、その視点を持てるかが重要です。

- 4ESG・SDGsの視点を

持っているか? - ─サーキュラーエコノミーは脱炭素社会の実現に不可欠な施策であり、事業の推進には、ESG・SDGsを意識した情報発信が求められます。製造業などの指示を待つだけでなく、能動的な営業活動が求められ、市場動向を踏まえた提案力が重要といえます。

- 5能動的な営業活動が

できるか? - ─サーキュラーエコノミーでは、メーカーや自治体に対して能動的に提案し、資源循環のパートナーとなることが求められ、市場の可能性だけでは事業は成り立ちません。営業体制を見直し、新たな販路を開拓する姿勢が不可欠です。

- 6人材・組織体制は

整っているか? - ─新たな事業を推進するには、専門知識を持った人材の確保や、組織内の意識改革が必要です。サーキュラーエコノミーに関する知識を持つ人材を育成し、事業を担う体制を整備することが、事業成功の鍵となります。

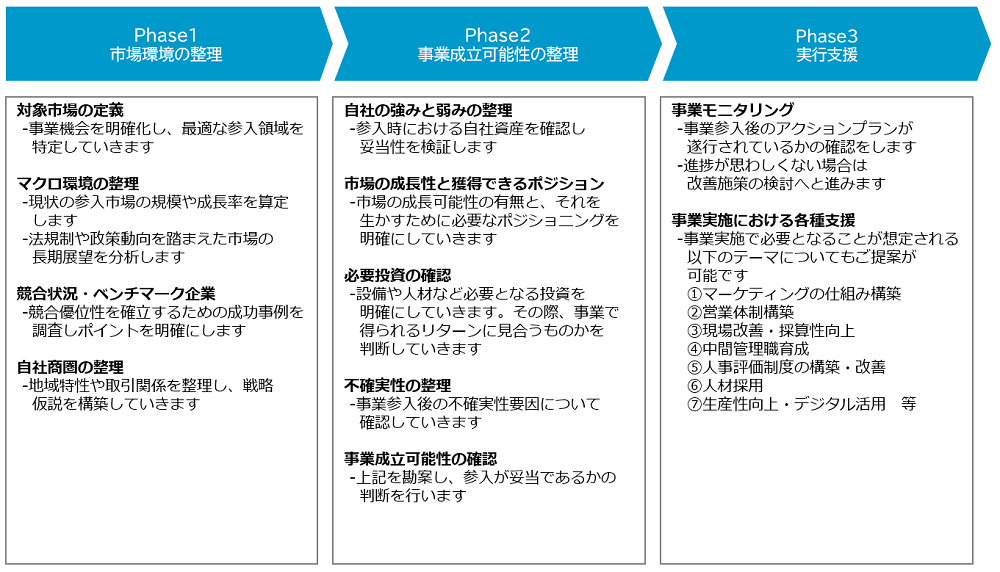

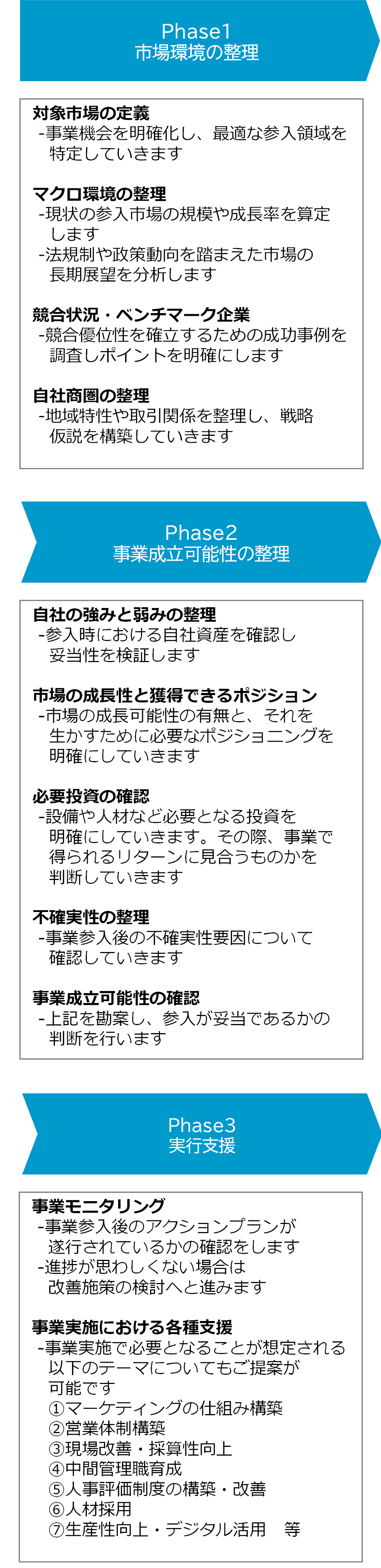

サーキュラーエコノミー市場参入支援の流れ

- 標準的な支援の流れです。状況に応じてご提案内容は変更いたします。

アウトプットイメージ

- 以下のようなアウトプットをさせていただきます(一部抜粋)

船井総研の特長

- 廃棄物処理業に対する長年のコンサルティング実績を基に、サーキュラーエコノミーへの参入を支援できるということが私たちの特長となります。

- 豊富な業界知識

廃棄物処理業のコンサルティングを20年以上にわたり実施してきた豊富な経験を活かし、業界の構造や課題、事業者のニーズを深く理解した上で、実効性の高い提案を行うことが可能です。

- 幅広い

コンサルティング

領域 サーキュラーエコノミーへの参入を成功させるためには、単に技術や設備の導入にとどまらず、市場環境の整理・分析をはじめ、ターゲットとなる顧客層の特定や競争戦略の策定、営業・マーケティング活動の強化など、多岐にわたる要素を考慮する必要があります。

- 戦略策定から

実行支援まで 当社のコンサルティングは、単なる戦略策定にとどまらず、実行段階まで一貫して支援することが可能です。市場調査や事業計画の立案だけでなく、具体的な営業戦略の策定、マーケティング施策の実施、パートナー企業との連携構築、さらには社内の組織体制強化や人材育成に至るまで、実際の現場で成果を上げるための伴走型支援を提供します。

ご支援実績(一例)

- 当社のご支援実績を一部ご紹介します。

- - 焼却処分会社 -

- 焼却副産物を再資源化をより促す方法の模索

- 結果として最終処分率の低下

- ✓焼却灰の資源化(セメント原料・建材化など)に関する 新たな販路の開拓を支援

- - 最終処分場運営会社 -

- 最終処分場として取組むことができるサーキュラーエコノミーの可能性を見出したい

- ✓埋立てられるものからの資源回収やバイオガスを用いた発電事業者への販売などの事業プランの策定を支援

- - バイオマス発電施設 -

- 副産物の処理・処分ルートの開拓をしたい

- ✓バイオ炭・堆肥を農業や土壌改良に活用する準がんフローの構築をサポート

- - 太陽光パネルリサイクル -

- 確実に成長する市場であることは理解しているが、その成長可能性が知りたい

- ✓太陽光パネルのリサイクル、レアメタル・ガラス・シリコンの再資源化に関する市場調査を実施

- - プラスチックリサイクル(マテリアル) -

- サーキュラーエコノミーが主流となっていく中で、自社が良いポジショニングを取るための施策が知りたい

- ✓市場の全体感を伝えたのち、求められる取組みについてサポートを実施

- - 製造業 -

- プラ新法、高度化法の機会にて、自社製品の循環リサイクルの仕組み構築

- ✓市場調査による事業可能性調査

- - 産業廃棄物処理業 -

- 新たに焼却施設に取り組みたいが、サーキュラーエコノミーの潮流内での可能性に疑問

- ✓市場調査による事業可能性調査

- - 廃棄物処理業 -

- 自社排出の木質系チップを活用にて、バイオマス発電施設に取り組みたい

- ✓市場調査による事業可能性調査

- - 行政 -

- 家畜糞尿の活用にて発電施設の可能性を見極めたい

- ✓市場調査による事業可能性調査

- - 金融 -

- 投資案件に関する、ビジネスデューデリジェンス

- ✓ビジネスデューデリジェンス

資料ダウンロード

- 本ページ、廃棄物処理業向け サーキュラーエコノミー市場参入の内容は以下からダウンロードできます。

- 【資料目次】

①サーキュラーエコノミーとは

②サーキュラーエコノミーに関係する法規制について

③サーキュラーエコノミー市場参入のご支援概要

④このようなお声を多くいただきます

⑤サーキュラーエコノミー市場参入で押さえるポイント

⑥サーキュラーエコノミー市場参入支援の流れ

⑦アウトプットイメージ

⑧船井総研の特長

⑨ご支援実績(一例)