「グループ経営」が必要となる背景

- 近年は人口減少に伴う市場の縮小など、市場の変化が激しく、単一事業での持続的成長が難しくなっています。そのような背景から、複数事業でリスクを分散し、経営資源を最適配分することで環境変化へ迅速に対応し、グループ全体の企業価値を最大化する必要性が高まっています。

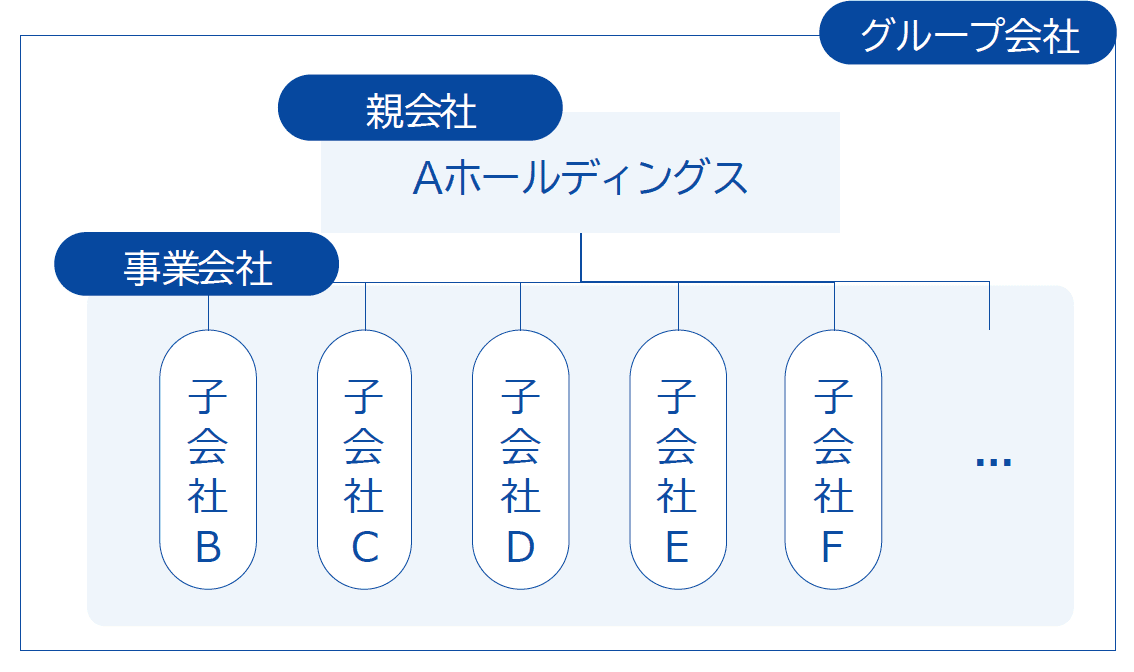

グループ経営とは

- 親会社が複数の子会社・関連会社を一つの組織体として捉え、グループ全体の視点から経営戦略を立案し、ヒト・モノ・カネといった経営資源を最適に配分すること。また、事業間の相乗効果を創出し、グループ全体の企業価値を最大化していくこと

- グループ経営

- 親会社は、子会社ひとつひとつに対する経営判断を行うのではなく、グループ全体としての最適解を追求する必要があります。

- グループ経営を行う時のポイント

- 既存事業への関与(円滑な事業運営支援と適切な管理)と、新しい事業の開発が絶えず行える体制を、経営人材の育成と合わせて整備する

✓ 子会社の中から、将来性のある事業を見極め、経営資源配分を行うこと

✓ 事業を見極め、経営資源を配分ができる体制(組織)を整備すること

✓ 事業を見極め、経営資源を配分するために必要な人材を育成すること

⇒ 一貫性のある仕組を整備することが重要

よくあるご相談内容

- グループ経営コンサルティングはこのような方におすすめです。

No.

対象

主な状況

1

事業の多角化やM&Aにより

複数の子会社を

持つようになった企業

- グループ経営への移行段階にある

- グループ経営の必要性はわかるが、何から手をつけてよいかわからない

- グループ全体のビジョンや戦略が描けていない

- 各社の役割分担や連携方法を定められていない

2

オーナー企業・同族経営の

企業

- 経営者が一人で重要な意思決定を担っている

- 自分なりの考えやビジョンはあるが、社内で相談できる相手がいない

- 経営会議が形骸化し、戦略的な議論ができていない

- 客観的な第三者の意見が欲しい

3

既存のグループ管理体制を

見直したい企業

- 既存のグループ管理体制に課題を感じている

- グループ経営のフレームワークがあれば参考にしたい

- グループ全体の業績を正しく評価する仕組みがない

- ガバナンスを強化したいが、具体的な方法がわからない

4

中堅・中小企業で、グループ展開を進めている企業

- 経営企画や管理部門の人員が不足している

- 人材が不足しており、手が回らない

- 限られた人員でどのように運営すればよいのかイメージがわかない

- 担当者が日常業務に追われ、本来の企画業務に集中できない

5

事業承継を控えている企業

- 次世代の経営幹部の育成が進んでいない

- グループ経営を担える経営人材が育っていない

- 子会社の社長が育たず、親会社依存から抜け出せない

- 計画的な後継者育成(サクセッションプラン)に着手できていない

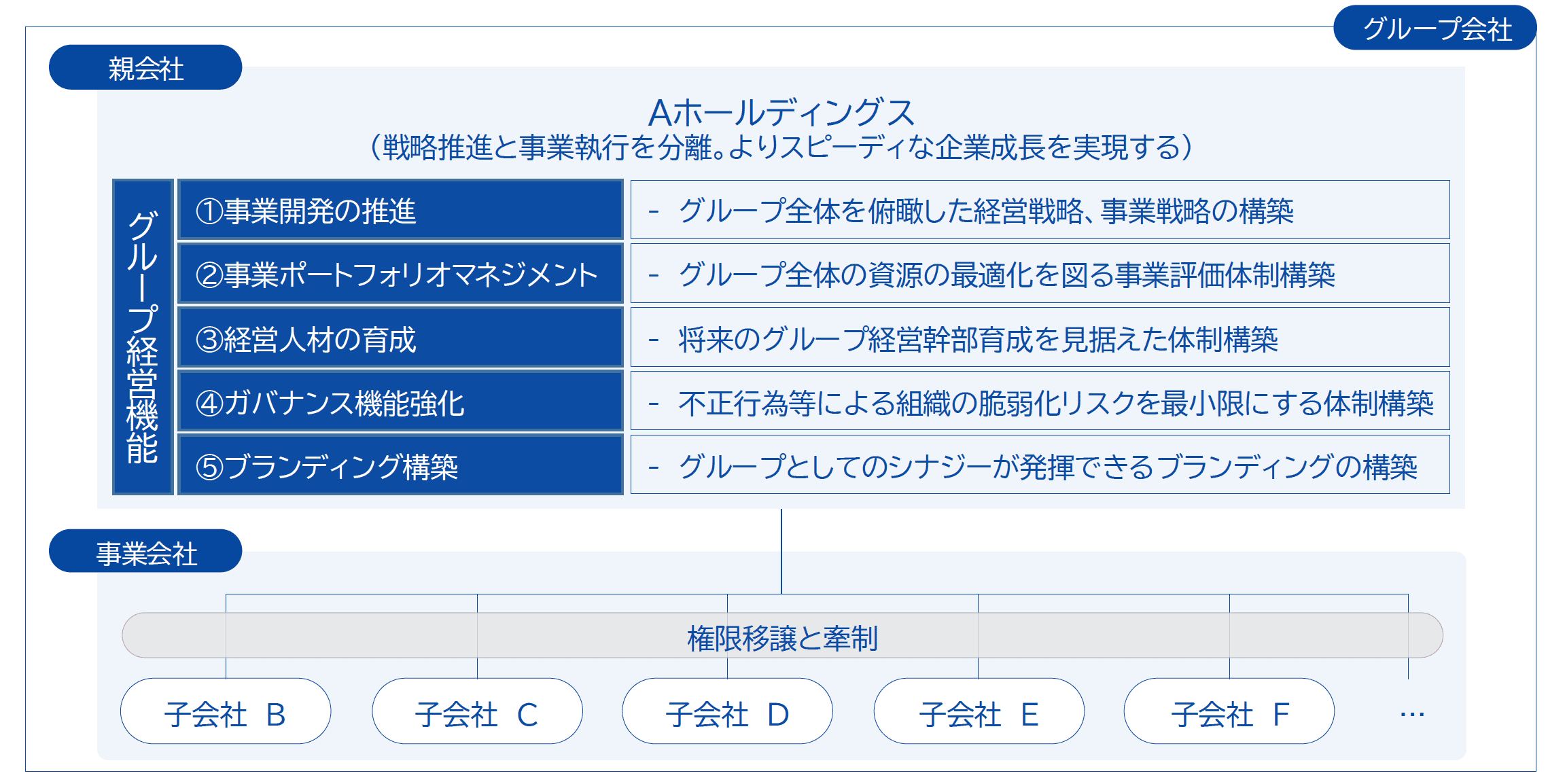

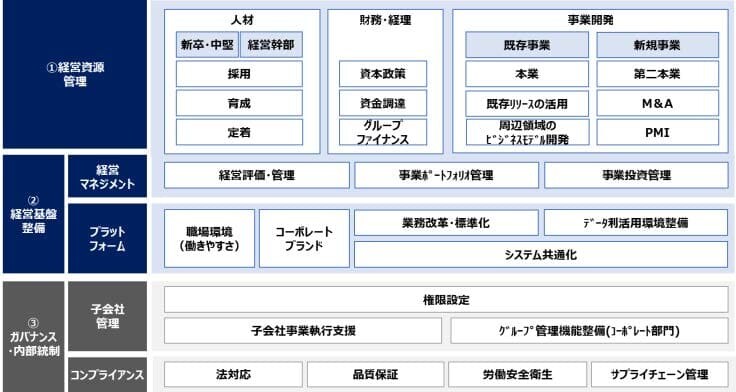

グループ経営の全体像

- 事業部門(事業会社)を分離することで、親会社は個々の事業執行状況を評価しながらグループ全体の成長戦略を推進します。

- そのために親会社は、事業開発、事業組換え、経営人財の育成、ガバナンス強化、ブランディング構築などの親会社として担うべき役割(本部機能)を強化する必要があります。

①事業開発の推進

- グループ経営における事業開発は、グループ全体の状況を俯瞰した判断が求められます。したがって、経営トップ(知見や情報、権限を有する)の関与が非常に重要になります。経営トップの関与により、アイデア創出の幅出しや的確な判断、事業の実効性、事業化速度が高まります。

- 一方で、経営トップへの依存度が高くなると、仕組化や次世代幹部育成への効果は限られます。

事業開発のプロセス

アイデア創出・探査

アイデア絞り込み(仮説構築)

事業計画策定

検証・実証

事業化

プロジェクトへの経営トップの

関与による効果

質の高い情報、的確な判断

トップ固有の情報源(業界、パートナー他)や経験と洞察力に基づき、市場性を素早く、的確に判断できる

リソース確保による実行性

必要なリソース(予算、人材、部門横断の協力)を迅速に確保でき、事業計画の実行が高まる

事業化速度

責任の所在がトップにあることから、承認プロセス他が円滑に進み事業化速度が速まる

関与が強すぎる場合、

仕組化・次世代幹部育成の

効果が希薄化されることに注意が必要

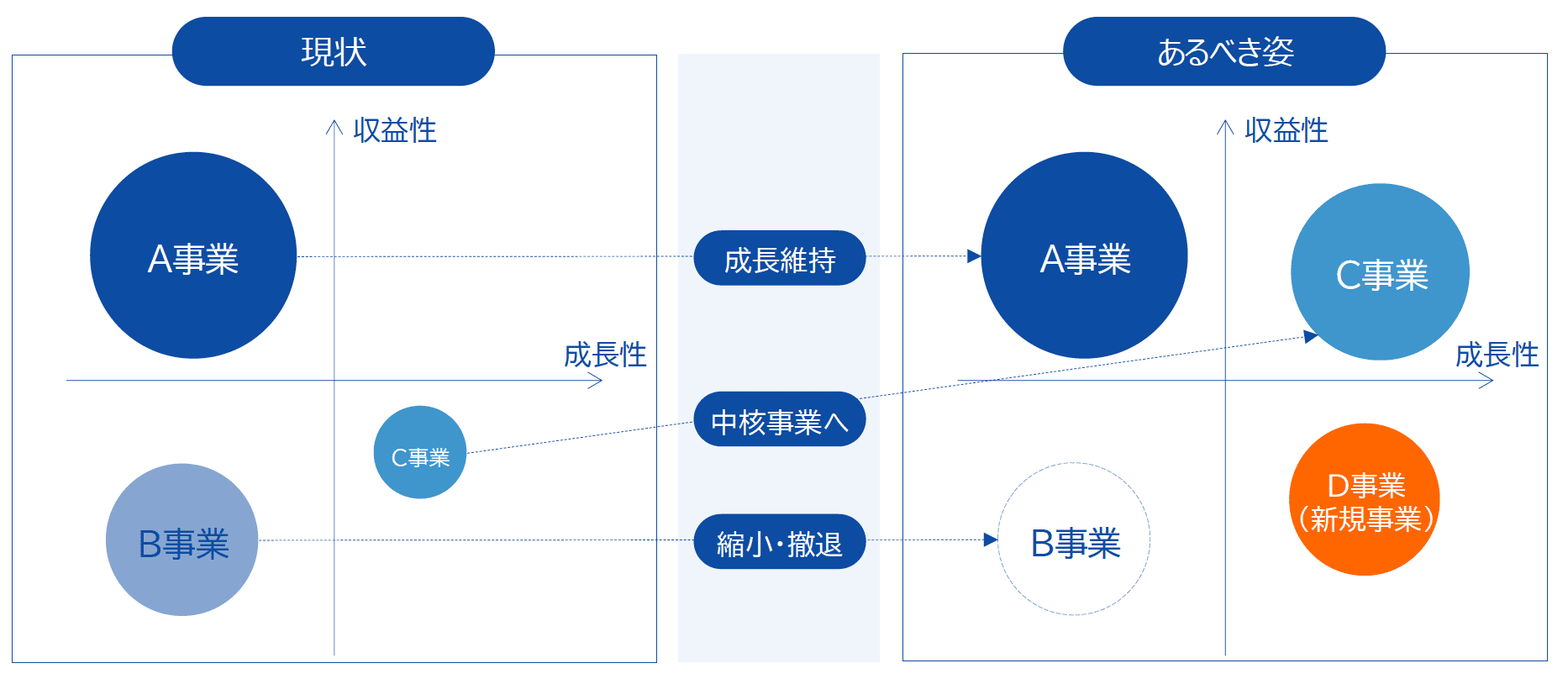

②事業ポートフォリオマネジメント

- グループ全体における各社の評価をすることができるのは親会社の重要な役割の一つです。

- 成長させる事業や、撤退する事業、新たに始める事業などを客観的に評価できるのはグループ会社においては親会社の重要な役割の一つになります。

- A事業:主力事業として維持

- B事業:成長性が見込めないことから撤退

- C事業:撤退B事業の経営資源をC事業に移し、C事業を中核事業化

- D事業:成長分野のD事業を新たに立上げ

⇒ グループ全体の状況を俯瞰した事業評価が求められる。

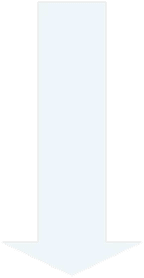

③経営人材の育成

- 「グループ経営人材」とひと言で言っても、各社求める経営人材像は異なります。したがって、「そもそもどのような人材を経営者にしていくべきか」という人材要件の設定が求められます。

- その上で、「採用・選抜」や「評価~登用」において、研修プログラムの設定やフィードバック方法の検討など具体的な施策を立案し、自グループにおける経営人材育成の枠組みを構築していきます。

- 人材要件定義STEP 1

- 1

グループ機能整備

2職務分掌の棚卸し

3分掌業務を担える

人財要件の設定

- 採用・選抜方法の設定STEP 2

- 4

研修プログラムの設計

5研修

6選抜方法の検討

7選抜

- 評価~登用STEP 3

- 8

中間フィードバック

9最終フィードバック

10次年度計画

- 経営人材の要件が定義されれば、具体的な育成目的と育成内容を決定していきます。

- 各人材プール毎に育成目的・育成内容を決めることで、属性に合わせた細かな育成の枠組みをつくることが可能になります。

④ガバナンス機能強化

- ガバナンスは、バランスの取れた機能設計がポイントとなります。ガバナンスを強化すれば、もちろんリスクを減らすことが可能になりますが、素早い経営の意思決定が難しくなります。

- 一方で、緩くしすぎると不正行為の発生リスクを高める原因となってしまいます。

- 親会社にとって

- リスクを最小化しながら、

グループ全体を成長させられるような体制の構築

- 子会社にとって

- 事業の成長に専念できるような体制へ

経営管理体制構築・

ガバナンス強化のポイント

| 攻め | ①経営方針の浸透 | - 長期的な視点での経営方針、行動指針(パーパス、ミッション、ビジョン、バリュー)を策定、浸透を図る |

|---|---|---|

| ②意思決定機能の強化 | - 各会議体・役職における意思決定権限を明確にし、会議体と承認プロセスを明確にする | |

| ③経営幹部の育成 | - 将来の経営チームを見越した経営者育成計画(経営スキルマップ、役割の配置ローテーション等)を立てる | |

| ④グループ企業間連携 | - シェアードサービス(ミドルオフィス、バックオフィスの機能統合)や資源共有(顧客、人材)、などの仕組みを構築し、グループ連携の最大化を図る |

| 守り | ⑤経営レビュー体制の構築 | - 権限移譲した子会社社長や各部長等を放置することなく、定期的にレビュー(報告・共有の場の設定)を行い、統制や牽制が利くようにする |

|---|---|---|

| ⑥コンプライアンス体制の強化 | - 各種方針・規定を整備しつつ、現在のリスクをチェック。リスクの優先順位付けを行いながら、改善プランの策定、リスク管理体制を構築する |

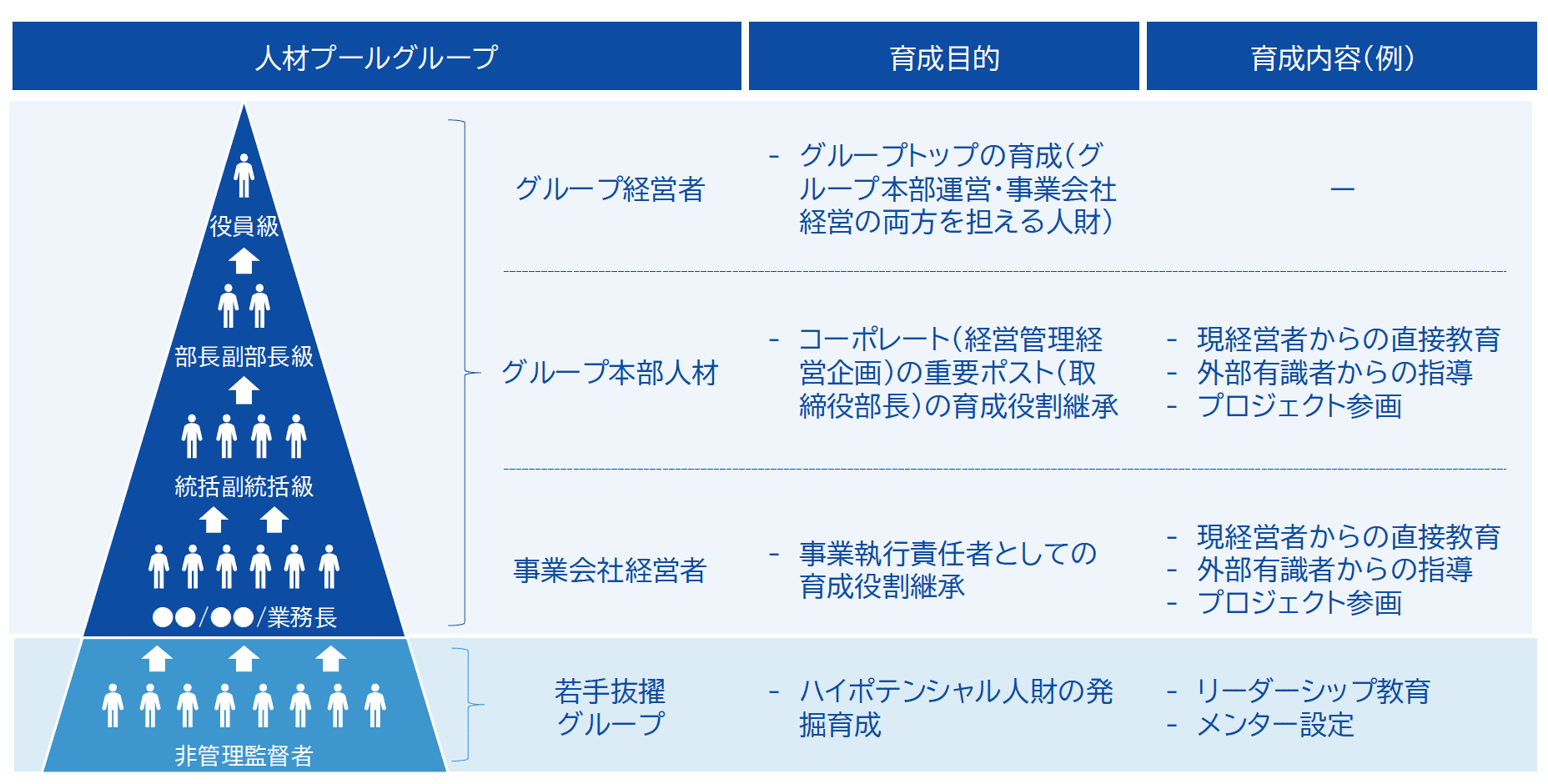

⑤ブランディング構築

- グループ経営におけるブランディングは、単体企業のそれとは異なる難しさや重要性を持ちます。

- 各社の独立性を保ちつつ、グループ全体のシナジー効果を高め、統一的なブランドイメージを構築することが求められます。

- そのため、インナーブランディングとアウターブランディングの両面から戦略的にアプローチすることが重要となります。

グループ広報・ブランディングへの

アプローチ例

グループ経営コンサルティングの主な流れ

- コンサルティングの一例です。企業の状況に応じたカスタマイズを行います。

- 1.前提条件の整理

- グループ方針の明確化機能・業務の棚卸

目的

- - グループ経営全体の方向性を明確にする

主な検討内容

- - グループの目指す方向性の共有を行う

- - 親会社が保有する機能を明確にしたうえで、親会社固有の業務と事業会社固有の業務の区分けを行う

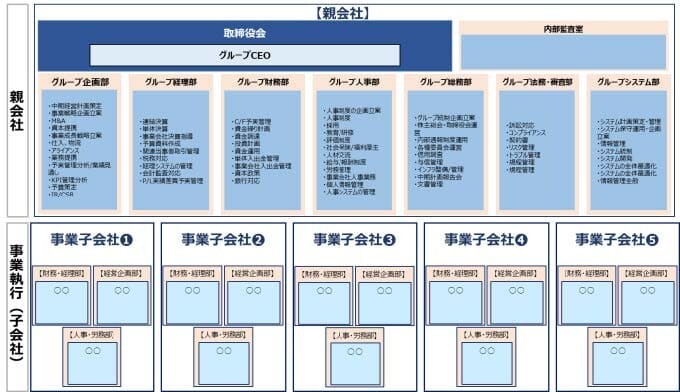

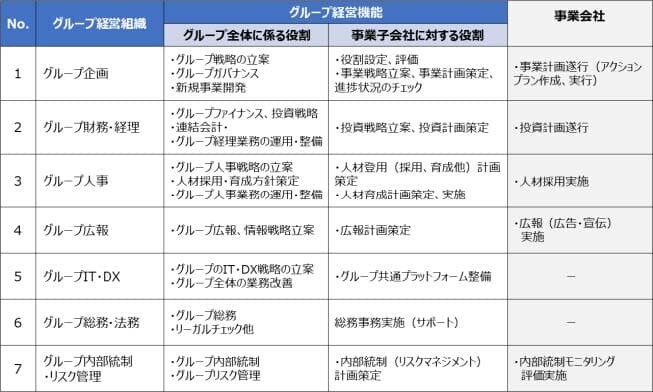

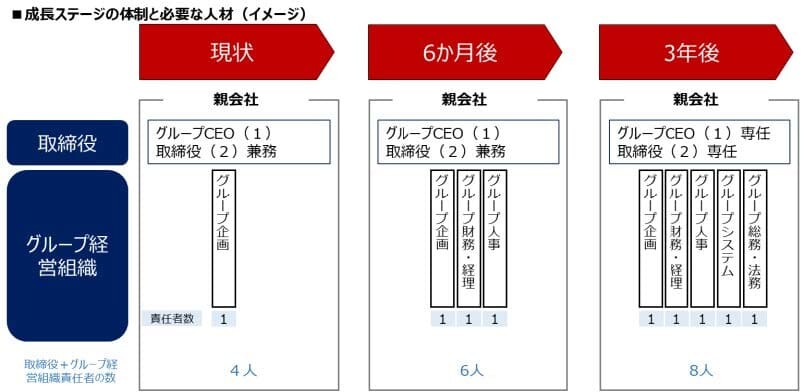

- 2.グループ経営組織設計

- グループ経営組織

・機能設計事業開発機能グループ人事機能ガバナンス機能 他目的

- - 各項目に対する必要機能の設計を行う

主な検討内容

- - グループ経営組織の各部門で担う業務を整理し、グループ経営組織のあるべき姿を設計する

- - あるべき姿と、現状を整理し、自社グループの成長ステージに合わせたグループ経営組織を設計する

- 3.実行計画の策定

- アクションプラン作成担当者の選定・育成

目的

- - 設計に基づくアクションプランを作成する

- - 担当者の選定・育成を通じて実効性を高める

主な検討内容

- - 各計画に基づき、具体的なアクションプランに落とし込む

- - 各アクションプランに対して必要な人員数やスキルを明確にし、担当者の選定や育成計画を作成する

- 4.モニタリング機能整備

- 各機能のチェック基準

・体制の構築目的

- - 常にモニタリング、カスタマイズし続ける体制を構築する

主な検討内容

- - 作成した各アクションを実践しながらPDCAを回していくサイクルを作成する

アウトプットイメージ

- アウトプットイメージは下記の通りです。

グループ経営機能

グループ経営組織

グループ経営組織の業務

成長ステージ毎のグループ経営組織

船井総研の特徴

- 経験豊富なグループ経営に関するコンサルタントと船井総研の業種専門のコンサルタントがチームを構成しサポートいたします。

豊富な経験・実績

中堅企業の戦略(グループビジョン・グループ戦略策定)、組織(グループ組織構造改革、グループ本部機能整備)、人事(経営幹部人材キャリアパス・育成プログラム設計)の、企画・立案から現場への落とし込みまでを、20年超の対応実績を有するコンサルタントを中心としたコンサルティング体制でご支援します

高い専門性

中堅企業・大企業の多種多様な企業様とお取引いただいております。豊富な経験・実績に裏打ちされた、グループ経営コンサルティングの品質を備えており、グループ経営に関わる様々なニーズに即したソリューションを提供できます

一気通貫のサポート

グループ経営を俯瞰し全体を統括するコンサルタントを中心に、テーマ・ソリューションごとの専門コンサルタントが一体となり、グループ経営の全工程で専門性×一貫性を担保した対応ができます

経営層・現場レベルとの合意形成を重視した推進プロセス

戦略立案から現場への落とし込みまでの実績・経験を有しており、トップダウン、ボトムアップ両面からのアプローチへの対応が可能です。落としどころを見据えた合意形成を図ることで納得感のあるプロジェクト推進を行います

継続利用できる仕組みの提供

グループ経営の戦略、組織、人事それぞれの重要性の高いテーマの改善の仕組みを整備しており、その仕組みをコンサルティングプロジェクトを通じてインストールします

“ワンストップ型” グループ経営コンサルティングサービスを実現

机上の空論ではない、

成果創出にこだわったコンサルティングが実現可能な体制を構築

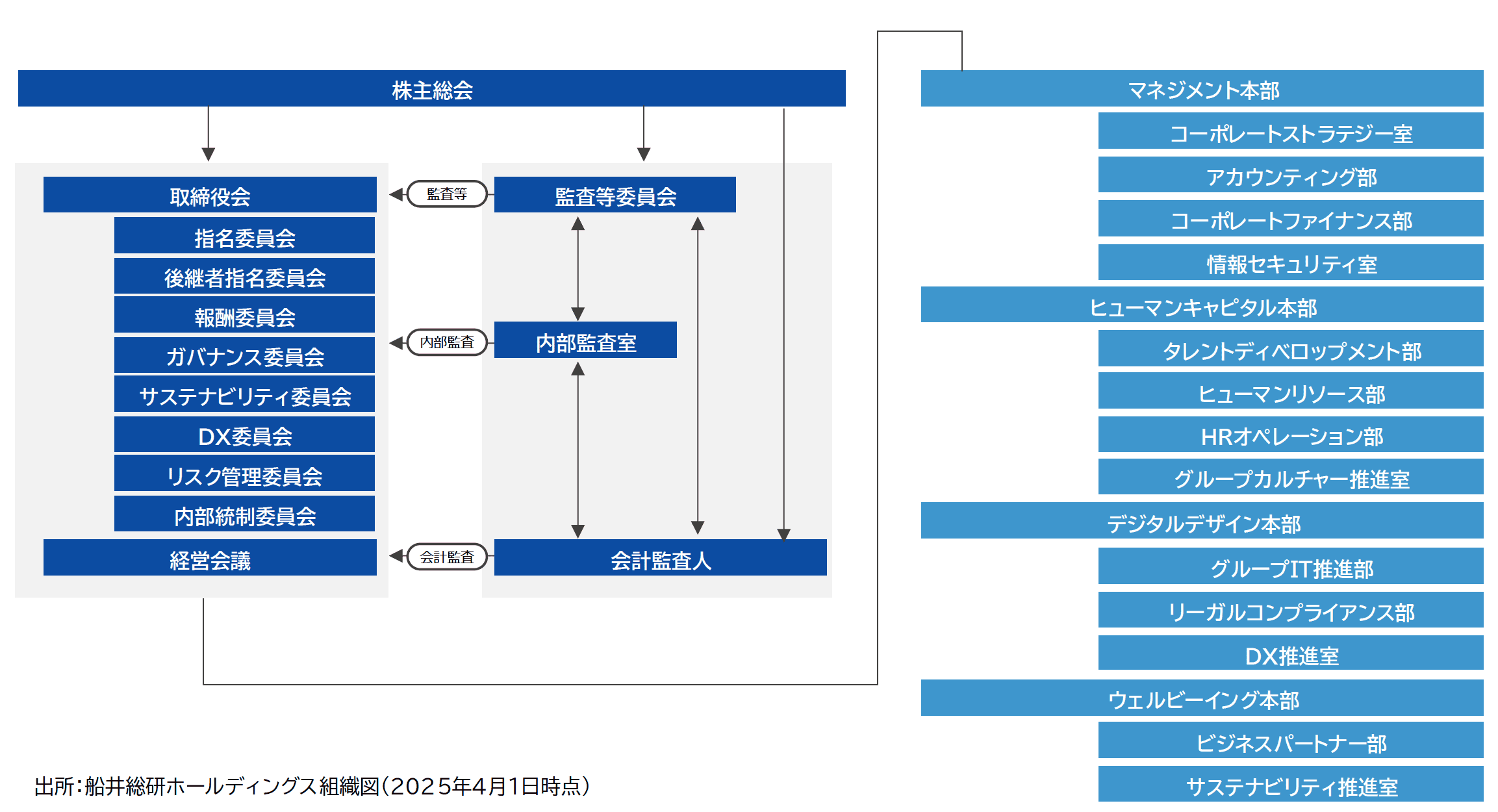

船井総研の特徴 ※自社が上場企業として必要な体制を構築

- 船井総合研究所の親会社である船井総研ホールディングスは東証プライム市場に上場しており、プライム基準に則した体制を構築しております。

資料ダウンロード

- 本ページの内容は以下からダウンロードできます。

- 【資料目次】

① 「グループ経営」が必要となる背景

② よくあるご相談内容

③ グループ経営の全体像

④ グループ経営コンサルティングの主な流れ

⑤ アウトプットイメージ

⑥ 船井総研の特長

⑦ ご相談の流れ