業界の現状について

多くの中小企業では、社長の経験や勘に基づいて社員の賞与が決定されている現状があります。しかし、これでは社員は納得感を得られず、モチベーションの低下につながる可能性があります。そのため、業績と個人の頑張り(=評価結果)に基づいて賞与を決定する、理想的な賞与の決め方が求められています。船井総研では、このような現状を打破し、社員のモチベーション向上と企業の成長に貢献するための賃金制度構築を支援しています。

ここでは、中小企業が抱える賃金制度の課題を解決し、社員のモチベーション向上と会社の成長に繋がる賃金制度の構築を支援することを目的とし、給与体系、賞与の考え方、賞与の出し方、賞与の算出方法について、4つの主要なテーマに分けてご紹介いたします。

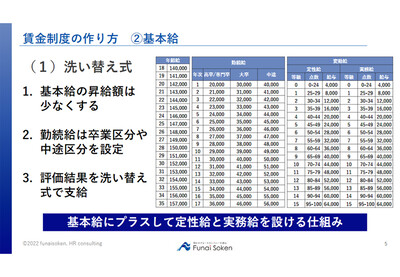

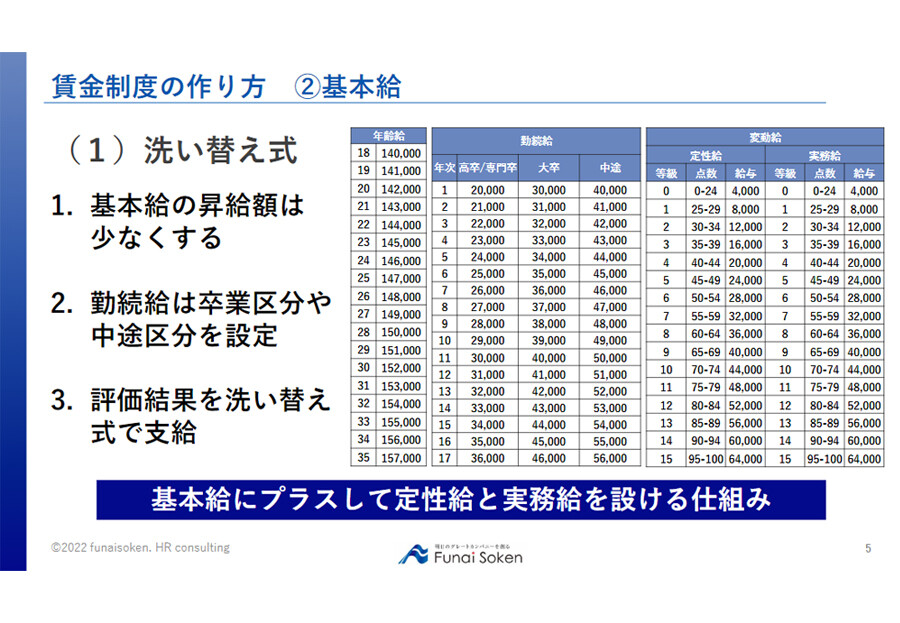

給与体系

給与体系は、労働者の給与の支払い項目の組み合わせのことで、固定給と変動給があります。

固定給には、基本給、年齢給、勤続給、職能給、資格手当、住宅手当、家族手当などがあります。年齢給や勤続給は、自動的に上がる給与であり、採用時や社員の定着に効果がありますが、全員の給与が上がってしまうという側面があります。一方、職能給は、社員のスキルレベルを評価して支払うもので、自分次第で上がる給与です。成果によって調整できますが、大幅に上下する可能性があります。資格手当や住宅手当、家族手当などは、社員に希望を持たせ、貢献度が高い社員には役職付与と手当で報いることができます。また、資格取得を促進し、企業の社会的評価にもつながり、時代のニーズとマッチします。加えて、これらの手当は、従業員の生活をサポートし、安心感を与えることで、仕事への集中力を高める効果も期待できます。特に住宅手当や家族手当は、従業員のライフステージに合わせた支援となり、長期的な雇用関係の構築に寄与するでしょう。

変動給には、社員の仕事の成果に応じて支払われる給与であり、賞与や役職手当などがあります。会社の業績と個人の頑張り(=評価結果)で賞与を決めることが理想的であるとされています。業績評価連動型賞与は、会社の経営状態によって変動する可能性がありますが、社員の業務態度改善や業績貢献のモチベーション向上に繋がり、査定が客観的にできるというメリットがあります。さらに、明確な業績目標と連動させることで、社員は自身の貢献が会社の成功に直結していることを実感しやすくなります。役職手当は、責任の重さや職務の重要度に応じて支給され、リーダーシップを促進し、組織全体のパフォーマンス向上に貢献します。

給与体制は、会社の方向性に合わせた給与体系づくりが重要です。給与体系は、社員のモチベーションに繋がり、会社の成長を左右する重要な要素となります。各企業の戦略やビジョン、またそのステージに応じて最適な給与体系は異なり、定期的な見直しと調整を行うことが、持続的な成長には不可欠です。市場の変化や労働者の価値観の多様化に対応するためにも、柔軟な給与体系の見直しが求められます。

給与体制は、会社の方向性に合わせた給与体系づくりが重要です。給与体系は、社員のモチベーションに繋がり、会社の成長を左右する重要な要素となります。各企業の戦略やビジョン、またそのステージに応じて最適な給与体系は異なり、定期的な見直しと調整を行うことが、持続的な成長には不可欠です。市場の変化や労働者の価値観の多様化に対応するためにも、柔軟な給与体系の見直しが求められます。

賞与の考え方

中小企業では、社長の一存で社員の賞与を決めているケースが多く見られます。これでは、社員は納得感を得られず、モチベーションの低下につながる可能性があります。評価基準の明確化はもちろん、評価プロセスの可視化、そして評価結果に対するフィードバックの徹底が必要です。それにより社員は自身の貢献が適切に評価されていると感じ、組織への信頼感と満足度が高まります。

理想的な賞与の決め方は、業績と個人の頑張り(=評価結果)で賞与を決めることです。

つまり、社員の納得のいく賞与査定が重要となります。そのためには、賃金制度や評価方法を明確にし、透明性の高い評価制度を導入する必要があります。

賞与の算出方法には、業績評価連動型賞与と基本給×月数での支給の2つの方法があります。

業績評価連動型賞与は、経営の安定や社員のモチベーション向上に繋がりますが、業績変動の影響を受けやすいというデメリットがあります。査定が客観的にできるため、社員だけでなく経営者にとっても納得のいく査定ができます。しかし、計算上の査定額と実態が必ずしも一致しないことがあり、算出するために計算が必要で、特に事業部や店舗が複数ある場合は複雑さを感じることがあります。この算出方法を採用する場合は、業績指標の選定とその基準を慎重に検討し、透明性を確保するための詳細な説明と計算プロセスの開示が重要になります。業績評価連動型賞与を導入する際には、業績目標の難易度や達成可能性についても、社員との間で十分なコミュニケーションを図る必要があります。

基本給×月数での支給は、経営状況に左右されにくいというメリットがありますが、社員の成果に対するモチベーションを保ちにくいというデメリットがあります。業績が悪くても一定額を支給できますが、賞与額の根拠が社員に伝わりにくく、社長の独断で査定されている印象を持たれる可能性があります。この方法を採用する場合は、定期的な市場調査を行い、同業他社や地域における給与水準と比較し、競争力のある給与体系を維持することが重要となります。また、社員のスキルアップやキャリア開発を支援する制度を充実させることで、モチベーションの維持を図ることも有効です。

メリット・デメリットを理解し、自社に合った形で支給することが大切となります。

賞与の算出方法

賞与と評価を連動させることで従業員の成績や行動が改善されます。業績係数を掛けることで、業績と賞与の連動ができます。

つまり賞与額は、

職能給+役職手当 × 業績係数×評価係数

で算出します。

・職能給は、社員の能力やスキルに応じて支払われる給与です。

・役職手当は、社員の役職レベルに応じて支払われる給与です。

・業績係数は、会社全体の業績や部門の業績によって決定される係数です。

・評価係数は、個人の評価結果によって決定される係数です。半期ごとの個人の評価結果によって決定します。

これらの要素を組み合わせることで、社員の納得度が高く、モチベーション向上に繋がる賞与制度を構築することができます。賃金制度や評価方法を明確化し、公平で透明性の高い評価制度を導入することが重要です。さらに、評価結果に基づくフィードバックを定期的に行うことで、社員の成長を促し、組織全体のパフォーマンス向上に繋げることができます。

船井総研がお手伝いできること

船井総研では、賃金制度や評価制度に関するお困り事について、無料でご相談を承っております。 賃金制度は、社員のモチベーションや定着率に大きく影響を与える重要な要素です。 御社の状況に合わせて、最適な賃金制度を構築できるよう、船井総研が全力でサポートいたします。

船井総研は、多岐にわたる業種、規模の企業様へのコンサルティング経験を基に、個々の企業文化やビジネスモデルに合わせた制度設計を重視しています。制度導入後の運用支援や、定期的な見直しを通じて、企業の持続的な成長を支援いたします。

まずはお気軽に、船井総研までお問い合わせください。Webサイトでは、経営に役立つ情報を毎日配信しております。お電話でのご相談も承っておりますので、お気軽にご連絡ください。