中小企業における賃金制度改革の必要性

近年、中小企業を取り巻く経営環境は大きく変化しており、賃金制度についても抜本的な改革が求められています。

とくに 最低賃金の継続的な上昇 と 人材獲得競争の激化 は、中小企業にとって大きな経営課題となっています。

今回は、2024年度の最低賃金改定の概要を踏まえ、中小企業が取り組むべき賃金制度改革の方向性について、より詳細に解説いたします。

業界の現状 最低賃金の上昇と人材獲得競争の激化について

まず、中小企業を取り巻く現状について詳しく見ていきましょう。

・最低賃金の継続的な上昇

2024年度の最低賃金は全国加重平均で51円上昇し、過去最大の引き上げ幅となりました。特に、徳島県は84円と全国で最も高い上昇額を記録しています。最低賃金が1,000円を超える地域も16都道府県に拡大しました。

この傾向は今後も続くと予想されており、中小企業の経営を圧迫する要因となっています。

・大手企業の賃上げ率の高水準

2024年春闘では、大手企業の平均賃上げ率が 5.10% に達し、33年ぶりの高水準を記録しました。

具体的な数字として、全国の平均賃上げ額は15,281円(前年10,560円)、全国の賃上げ率は5.10%(前年3.58%)となっています。

このため、中小企業は大手企業との賃金格差を縮小し、優秀な人材を確保するために、より積極的な賃上げに取り組む必要に迫られています。

・人材不足の深刻化

少子高齢化の進展に伴い、労働力人口は減少の一途を辿っています。有効求人倍率は高水準で推移しており、企業間の人材獲得競争は激化しています。中小企業は大手企業に比べ、知名度や待遇面において競争力で劣ってしまうケースが多いため、人材確保がより困難な状況にあります。

これらの要因により、中小企業は従来の賃金制度を見直し、魅力的な雇用条件を整備することで、優秀な人材を確保し、企業の持続的な成長を図ることが喫緊の課題となっています。

2024年度 最低賃金改定の概要

2024年度の最低賃金改定は、全国的に大幅な引き上げとなりました。

全国加重平均額は51円の引き上げとなり、これは過去最大の引き上げ額です。

都道府県別に見ると、徳島県が84円の引き上げで全国最高額となり、岩手県と愛媛県が59円の引き上げで続いています。

以下に、具体的な数字をまとめます。

■全国加重平均額:1,004円 → 1,055円 (51円増加)

■引き上げ額上位:

1位:徳島県 (84円)

2位:岩手県、愛媛県 (59円)

3位:島根県 (58円)

■最低賃金1,000円超の地域:計16都道府県

新規:北海道、茨城県、栃木県、岐阜県、静岡県、三重県、滋賀県、広島県

最低賃金が1,000円を超えた地域は16都道府県に拡大しました。具体的な地域は、北海道、茨城県、などの8道県が新たに加わり、計16都道府県となりました。

中小企業の賃上げも進んでおり、平均賃上げ額は10,420円、賃上げ率は3.92%と、2013年以降で最も高い水準となりました。これは、大企業との賃金格差縮小の必要性、人材確保のための競争力強化、物価上昇への対応などが要因と考えられます。

中小企業が取り組むべき賃金制度改革

このような状況下、中小企業は最低賃金の上昇に左右されない仕組みづくりに取り組むことが重要です。

従来の年功序列型賃金制度は、もはや時代遅れのものとなっています。

なぜなら、年功序列型賃金制度では、従業員の能力や成果が賃金に反映されにくく、モチベーションの低下や人材流出を招きかねないからです。

そこで、中小企業は成果主義型賃金制度への転換を検討する必要があります。

成果主義型賃金制度とは、従業員の能力や成果に応じて賃金を決定する制度です。

この制度を導入することで、従業員のモチベーション向上、人材の確保・定着、生産性向上などの効果が期待できます。

中小企業が取り組むべき賃金制度改革とその具体的な施策について

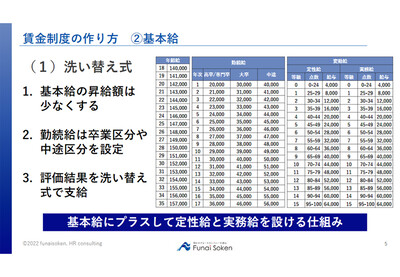

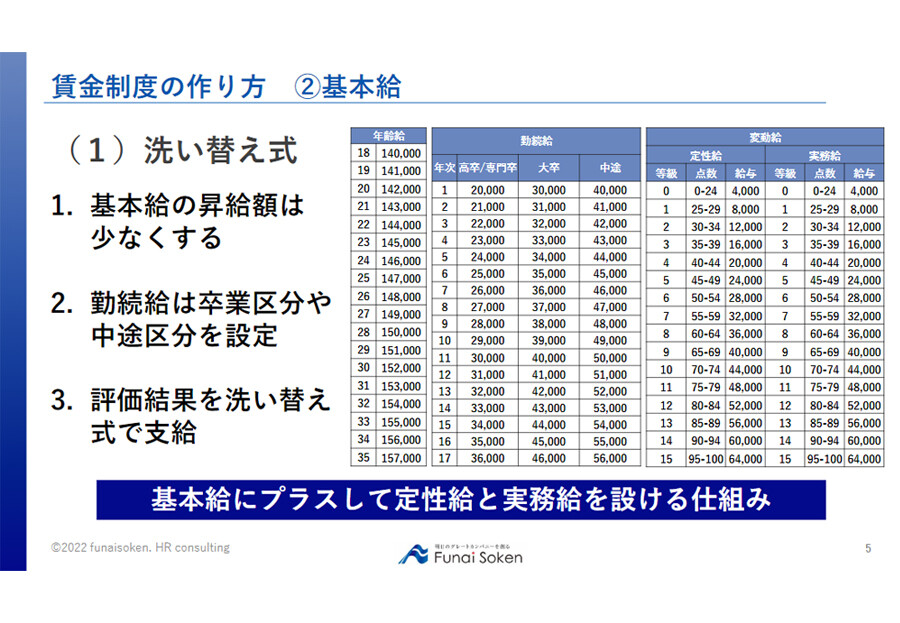

具体的な賃金制度改革のポイントとしては、以下の3つが挙げられます。

1.給与の上げ方&賞与査定をより適正に

従業員の成果や貢献度を適切に評価し、給与や賞与に反映させる仕組みが必要です。

従来のように、個人の成果だけではなく、業務スタンスや役割の実現などを総合的に判断することが重要です。

つまり、還元すべき人に適切な還元ができる仕組みづくりにする必要があります。

2.適切な賃金相場調査による給与UP

他社の賃金水準を調査し、自社の賃金制度が適切かどうかを検証する必要があります。特に初任給の設定においては、競争力のある水準を設定することが重要です。

初任給設定の際に押さえるべきポイントとしては、給与そのもののほかに、福利厚生、手当、固定残業代、固定残業時間、年間休日などがあります。

3.業績に合わせた賞与原資と分配方法に

利益に応じた賞与原資を設定し、評価制度に基づいて公平に分配する仕組みを構築することが大切です。従来のように、誰にいくら支給するかをさじ加減で決定するのではなく、利益の何%を賞与原資にするかを決定し、各社員の賞与額の合計が一定額になるようにすることで、払い過ぎや経営者のストレスがなく公平な査定ができます。

中小企業の賃金制度改革事例

2つの中小企業の賃金制度改革事例を紹介いたします。

成功事例1:従業員数150名、売上高50億円の住宅会社

この会社では、新卒や一般社員の初任給をベースアップした際に、夏冬の賞与係数の見直しを実施。新卒や一般社員の初任給をベースアップを実現して従業員のモチベーションを維持しながらも、支給総額の調整を実施できました。

成功事例2:人事制度で定めた等級要件と評価結果で月給改定を行う会社

この会社では、等級制度を導入し、各等級に求められる役割や能力、および役職要件も明確化しており、昇進・降格の基準を明確にしています。また、従業員の評価結果に応じて等級と月給を決定する仕組みを構築しています。これにより、応急処置的な下限の引き上げだけでなく今後のベースアップの基盤を整えることができました。

船井総研がお手伝いできること

中小企業にとって賃金制度は、人材の確保・定着、ひいては企業の成長に直結する重要な経営課題です。しかし、自社だけで最適な賃金制度を構築することは容易ではありません。

そこで、中小企業の賃金制度構築の専門家である船井総研への経営相談をお勧めします。船井総研は、豊富なコンサルティング実績に基づき、お客様企業の現状分析から制度設計、運用支援まで、ニーズに合わせた最適なソリューションを提供しています。

最低賃金の上昇や人材獲得競争の激化といった課題に直面している中小企業の皆様、ぜひ一度、船井総研にご相談ください。お客様企業の未来を創造するパートナーとして、最適な賃金制度の構築を支援させていただきます。

中小企業 賃金制度に関する課題解決は、船井総研にお任せください。

下記の無料相談フォームより、お気軽にご相談いただけます。

御社の飛躍の第一歩となれますと幸いです。