放課後等デイサービスの開業の利益・収支構造モデルは?

児童発達支援・放課後等デイサービスとは

「放課後等デイサービス」は、障害のある子どもたちの健やかな成長と将来の自立を支える、車の両輪のような福祉サービスです。

ライフステージに応じて切れ目のない支援を提供することを目的としており、社会的なニーズの増大を背景に、今まさに成長を続けている事業分野です。厚生労働省の統計によれば、これら障害児通所支援全体の利用者数は、2012 年度の約 18.6 万人から、2012 年度の約 18.6 万人から 2022 年度には約 53.1 万人へと、この 10 年間で約 2.9 倍近くまで増加しています。

自立へのステップを支える「放課後等デイサービス」

就学後(小学生・中学生・高校生)の障害のある子どもたちが、放課後や長期休暇中に通う、専門的な学童保育のような場所です。学習支援やソーシャルスキルのトレーニング、運動などを通じて、学校生活との両立を図りながら、社会で生きていく力を準備、段階的に育んでいきます。

このように、未就学期から学齢期まで一貫した支援を行い、子どもたちの成長を長期的な視点で見守り、一人ひとりが自分らしく輝ける未来へとつなげていく。それが「児童発達支援・放課後等デイサービス」事業運営の大きな役割です。

放課後等デイサービスの需要と市場の動向

近年、児童発達支援・放課後等デイサービスの運営に関する需要は非常に高まっています。

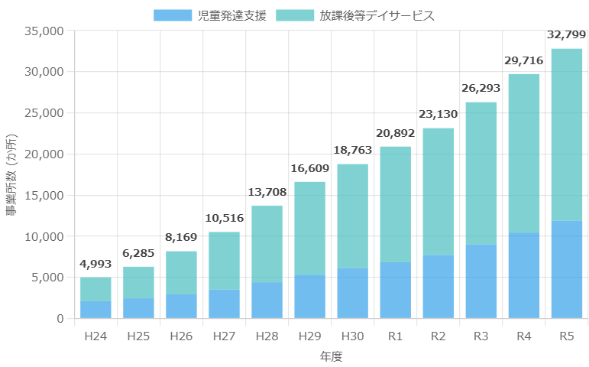

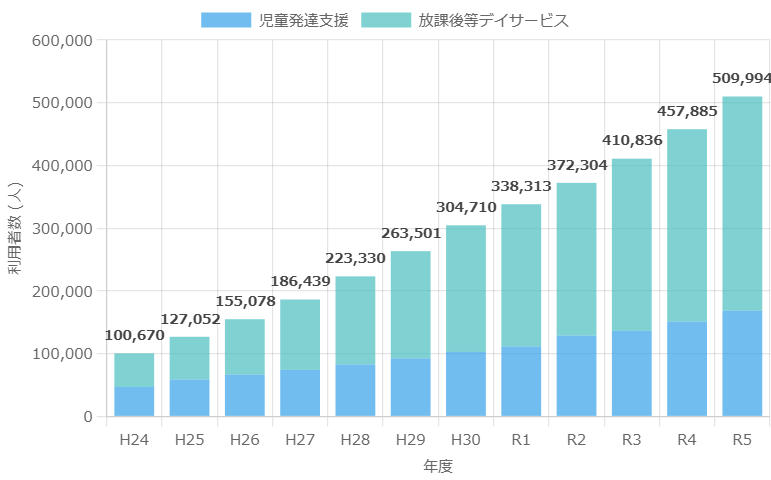

以下のグラフが示す通り、この需要の高まりを背景に児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所数と利用者数は共に著しい増加を続けています。

具体的には、平成 26 年(2014 年)から令和 5 年(2023 年)までの 9 年間で、利用者数は約 10 万人から約51万人へと増加、そして事業所数は約 5,000 カ所から約33,000カ所へと、利用者数は5倍・事業所数は6.6倍にまで拡大しました。

この継続的な成長傾向からも、児童発達支援・放課後等デイサービス事業の市場は、今後も拡大が期待される成長領域であると言えるでしょう。

児童発達支援・放課後等デイサービスは開業・運営したら利益は出るの?

開業を検討されている方にとって、事業の収益性は最も気になる点の一つでしょう。結論から言うと、放課後等デイサービスは十分に利益を出せる可能性がある事業です。

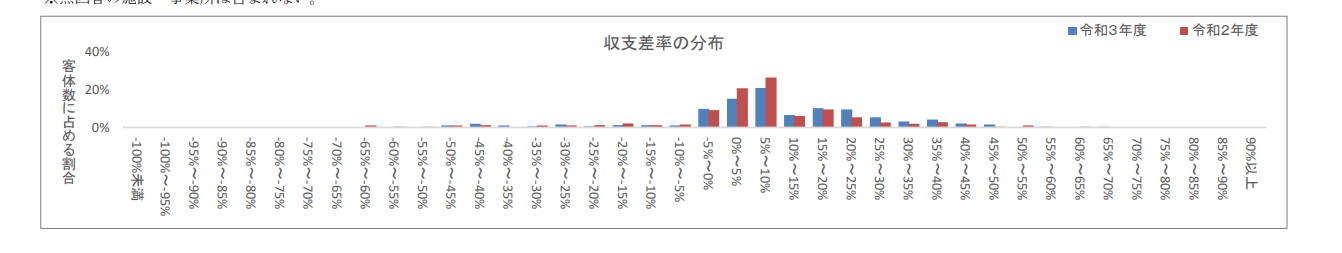

厚生労働省の「令和4年障害福祉サービス等経営概況調査」によると、収入と支出の差を表す「収支差率」の平均は、2021年度(令和3年度)の決算で上記の通り5.9%となっています。 障害福祉サービス全体の平均収支差率が5.1%であることを踏まえると、放課後等デイサービスは平均的な収益性が見込める、もしくはそれ以上の可能性がある事業領域であると言えるでしょう。

ただし、全ての事業所が黒字なわけではありません。

重要なのは、上記の数字はあくまで「平均」であるという点です。同調査では、収支差率の分布も示されており、赤字経営となっている事業所も一定数存在することがわかります。

以下のグラフは、放課後等デイサービスの収支差率の分布を示したものです。

このグラフからわかるように、

•放課後等デイサービスでも、29.9%(約3割)が収支差率0%未満の赤字となっています。

一方で、10%以上の高い収益を上げている黒字事業所もそれぞれ約25%存在しており、経営状況には大きなばらつきがあることが見て取れます。

放課後等デイサービスは、社会的なニーズの高さから見ても将来性があり、平均収支差率も決して低くはありません。しかし、開業すれば必ず儲かるというわけではなく、約3割の事業所が赤字であるという現実も直視する必要があります。

成功のためには、質の高い療育を提供して安定的に利用児童を確保することはもちろん、人件費や家賃などのコスト管理を徹底し、健全な事業所運営を行うことが不可欠です。

出典:厚生労働省令和4年障害福祉サービス等経営概況調査

放課後等デイサービスを開業するために必要な条件

放課後等デイサービスを開業し、適切に運営していくためには、いくつかの重要な条件を満たし、地方自治体から「指定」を受けることが必要です。

この「指定」を受けるための準備には、多岐にわたる内容が含まれます。

1. 法人格の設立

まず、事業を実施するための法人格を設立していることが必須条件です。株式会社、合同会社、NPO法人など、いずれかの法人格を有している必要があります。個人事業主での開業は認められていません。

2. 人員に関する基準と配置(人員要件)

事業所として「指定」を受けるためには、以下の専門職の配置が義務付けられており、各職種には資格や実務経験が求められます。これらは利用者の人数や利用定員に応じた基準があります。

■児童発達支援管理責任者(児発管)

各事業所に1名以上の配置が義務付けられています。児童発達支援管理責任者は、個別支援計画の作成や、利用者ひとりひとりへの適切な指導・支援の統括を行う中心的な役割です。この資格を得るには、実務経験と研修の修了が求められます。質の良い支援を提供するための要となる役割です。

■管理者

事業所の運営全般を統括する役割です。基本的に児童発達支援管理責任者との兼務が可能です。特別な資格要件はありませんが、適切な管理体制を確保するために重要な人員です。

■児童指導員 / 保育士

児童指導員または保育士の配置も必須です。児童指導員や保育士は、利用者である子どもたちへの直接的な支援を行います。具体的な配置人数は、利用者の利用定員ごとに基準が定められています。通常、利用定員が10名までの場合、常勤換算で2名(2人のうち1人は常勤であることが必須)以上の配置が必要です。放課後の活動や日中のプログラムを実施する上で中心となる人員です。

■機能訓練担当職員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等)

必要に応じて、専門的な指導を実施するために配置されます。

これらの人員配置は、サービスの内容や利用者の利用定員に応じて厳格な基準が設けられており、事前の確認が不可欠です。

3. 施設・設備に関する基準(設備要件)

事業所として「指定」を受けるためには、利用者が安全で快適な生活を送り、プログラムを実施できる施設・設備の設置も必須条件です。物件を探す際には、下記の基準を満たせるか事前に確認しましょう。

■訓練室(指導訓練室)

利用者が活動を行うための室内スペースです。定員に応じて定められた広さが必要で、活動の内容に支障がないことが求められます。

■相談室

保護者や子どもとの面談などに使用する場所です。プライバシーに配慮し、会話の内容が外に漏れないような設置が必要です。

■事務室

事務作業や請求業務を行うための部屋で、鍵付きの書庫などを設置し、個人情報を適切に管理できる環境が求められます。事業所の円滑な管理には必須です。

■その他

洗面所やトイレなどの衛生設備や、避難経路・消防設備の確保といった消防法に定められた基準も満たす必要があります。

物件選びの際には、これらの施設・設備基準に合致するかを事前に確認することが非常に重要です。

4. 運営に関する基準(運営要件)

サービス提供内容や運営方法についても、詳細な基準が設けられています。

■利用定員の設定

事業所の利用定員は、基本10名以上とされており、利用者への適切な支援を提供できる人数設定が求められます。この利用定員に基づいて、人員配置や施設の広さなどの基準が適用されます。

■個別支援計画の作成と実施

児童発達支援管理責任者が中心となり、利用者の特性やニーズに合わせた個別支援計画を作成し、保護者の同意を得て実施します。この計画に基づいたプログラムを提供することが、質の良い支援の証となります。

■サービスの提供内容

適切な指導訓練内容の提供が求められます。通所支援として、日々の子どもたちの成長を促す多様な活動を実施します。

■送迎

送迎サービスの有無やその基準も確認します。利用者の利便性確保に繋がります。

■苦情対応と管理

保護者からの苦情に対応する体制も運営上不可欠です。適切な管理体制を確保することが信頼につながります。

■関係機関との連携

地域の学校や医療機関など、関係機関との連携も重要です。

■他の運営上の基準

運営規程の作成、利用者や保護者への説明と同意、請求に関する手続き、非常災害対策計画の策定など、上記以外にも運営に関する多くの基準をすべて遵守する必要があり、その内容は多岐にわたります。

5. 資金計画と各種申請書類

開業にあたっては、施設の改修費用、設備購入費用、人件費用、数ヶ月分の運営費用など、まとまった資金が必要となります。自己資金の準備のほか、融資や補助金なども含めた資金計画を立てることが重要ですし、非常に多くの書類の作成が求められます。

これらの準備が整ったら、都道府県または指定都市、中核市に対して指定申請を行います。多くの書類の作成や提出が求められるため、専門家のサポートを受けながら慎重に準備を進めることをお勧めします。

これらの条件を満たし、適切な運営を行いながら、質の良い支援を提供していくことが、事業所の成功、ひいては利用者である子どもたちの成長を確保する鍵となります。

では次項から、放課後等デイサービスの開業・立ち上げの流れを見ていきましょう。

放課後等デイサービスの開業・立ち上げの流れ

放課後等デイサービスを開業し、事業を本格的に立ち上げるには、多岐にわたる準備と戦略的な手続きが不可欠です。ここでは、成功に向けた一般的な流れを順に解説します。計画的に準備を行い、地域で選ばれる事業所となるためのスムーズな運営開始を目指しましょう。

【ステップ1】徹底した事業計画の策定と法人設立

1.具体的かつ実現可能な事業計画の策定

開業を検討する前に、まずは事業計画を作成します。サービスの目的や内容、資金計画などを具体的に記載します。後に融資を受ける際にも重要な資料となります。並行して、事業を行うための法人格(株式会社やNPO法人など)を設立します。定款の作成など、設立手続きには時間がかかります。法人設立開業のためには、株式会社や合同会社、NPO法人などの法人格が必須条件です。まだ法人を設立していない場合は、この段階で手続きを行います。

【ステップ2】最適な物件の選定と入念な改修計画

1.最適な物件の選定

設備基準を確実に満たせる物件を探します。子どもたちが安全かつ快適に活動できる十分な広さ、送迎の利便性、地域の環境などを総合的に考慮して選びます。特に、指導訓練室(訓練室)や相談室の確保は重要な条件であり、適切な設備が配置できるか確認が必須です。

2.物件の改修・整備

選定した物件が施設基準に合致するよう、必要に応じて改修を行います。設備の搬入や内装工事もこの段階で実施しますが、特に児童福祉事業所としての安全基準(消防法など)を遵守した設計・工事が求められます。

【ステップ3】人員の確保と資格要件の充足

1.管理者・児童発達支援管理責任者の戦略的配置

管理者および児童発達支援管理責任者の確保は、事業所の質と運営安定性にかかわる最優先事項です。特に児童発達支援管理責任者は、実務経験や研修修了という資格条件がありますので、早めに適格な人材を見つけ、配置する必要があります。彼らの専門性が事業所の評価を上げます。

2.児童指導員・保育士などの常勤・非常勤配置

利用定員に応じた人数の児童指導員や保育士を確保します。常勤換算での配置基準を満たすよう、計画的に採用活動を行います。質の良い支援を提供するためには、経験豊富な人員の確保が望ましいですし、1人1人のスタッフの質がデイサービスの評価を左右します。放課後や通所での活動を実施する上で中心となる人員です。

【ステップ4】指定申請の徹底した準備と提出

1.指定申請書類の緻密な作成

事業所の運営規程、個別支援計画のひな形、人員配置計画、施設設備の図面、管理者や児童発達支援管理責任者の資格証明書類など、膨大な量の書類を漏れなく作成します。この準備には専門知識と時間がかかります。

2.指定申請

人員と設備の準備が整ったら、都道府県または指定都市、中核市の担当窓口に指定申請を行います。申請には非常に多くの申請書類や添付資料の作成が必要で、自治体によっては、指定申請前の事前相談が必須の場合もあります。そのため、事前に担当窓口と相談しながら進めると良いでしょう。

【ステップ5】現地調査の対応と指定の取得

1.現地調査(実地指導)への対応

自治体の担当者が事業所を訪問し、施設設備、人員配置、書類類などが基準通りか詳細に確認します。ここでは、実際の運営体制や提供するプログラムの内容についても細かくチェックされます。

2.指定の取得

現地調査をクリアし、全ての条件が満たされていると判断されれば、晴れて事業所の「指定」が下ります。この「指定」を受けて初めて、利用者を募集し、サービスの提供を開始できます。請求業務や、サービス提供に応じた加算の管理も運営上、重要な仕事です。

【ステップ6】利用者募集と効果的な運営開始

1.効果的な利用者募集と集客活動

指定が下りたら、地域の相談支援事業所、学校、医療機関、そして保護者向けに広報活動を行い、利用者を募集します。チラシやWebサイトやSNSを活用した情報発信、地域のイベントへの参加など、戦略的な集客活動を実施し、利用者数を確保することが安定した運営につながります。

2.質の良い運営の開始

利用者を迎え入れ、個別支援計画に基づいた質の良いプログラムを提供し、通所サービスを実施します。日々の記録管理、介護報酬請求業務、保護者対応など、事業所運営全般を適切に管理していくことが求められます。

この一連の流れは複雑であり、多くの時間と専門知識を要します。スムーズな開業と成功運営のためには、我々のような専門コンサルタントのサポートを活用し、計画的に準備を進めることが、非常に良い選択肢となるでしょう。私たちは、皆様の事業所立ち上げからその後の安定運営まで、一貫してサポートさせていただきます。

関連するダウンロードレポート

ご相談の流れ

- 以下の流れにて、まずはお気軽にお問い合わせください。

貴社からのお問合せ

コンサルタントからご連絡

※目安1~3営業日以内無料経営相談

※45分~1時間程度