民間企業の力で大阪を元気に

岩崎:

あらためましてグレートカンパニー大賞受賞おめでとうございます。あれからいろいろ変化はございますか?もともとメディアに出られることが多かったように思いますが、最近とみに出ていらっしゃるのをお見かけします。

第4回グレートカンパニーアワード授賞式にて。独自性のある理念を掲げ、全社員への理念浸透を徹底したことが評価された。

永尾社長:

おかげさまで、見られ方を含め、会社の中も外も大きく変わってきたかなというふうに思います。本当に、当社のような いもたこなんきん屋の話でいいのかな(笑)と思いながら、いろいろ話をさせていただく機会がありました。ありがとうございます。

岩崎:

最近は会社のことだけでなく、社業以外の活動でも注目されていらっしゃいますね。

永尾社長:

関西の方ですとテレビやマスコミでご覧になっている方もいるかもしれませんが、実は2015年に道頓堀が開削400周年を迎えます。400年前に安井道頓という民間人が豊臣秀吉の命を受けて自費でお堀を作ったのが今の道頓堀の始まりです。

私は道頓堀で たこ焼の店「くくる」を開業していますし、学生時代よりミナミの街にはお世話になっているので、恩返しのために3年前から道頓堀商店街の副会長をしながら400周年祭の実行役員をしています。400年前の安井道頓さんのように、民間だけで何か大阪が元気になることをしようと。日本の元気にもつながりますしね。

上海万博でお世話になった堺屋太一先生にご相談に行ったところ、では道頓堀にプールを作ろうということになりまして、プロジェクトを進めています。2015年の大阪のビッグイベントにして、日本に限らず世界中から大阪の街に遊びにきてもらいたいですね。新しい大阪の魅力を世界中に発信できればと思ってワクワクしています。

岩崎:

おもしろいですね。今回は大きなきっかけになりそうですね。大阪が中心なのでしょうけれども、全国の方でちょっと興味があるとか、一緒に参画したいなという方がいたら?

永尾社長:

もちろんです。ぜひご参加いただきたいですね。民を主体としたプロジェクトですから、もちろん税金は一切使いません。日本の民間企業は凄いよね!というふうに広まっていけばいいなと思います。

「芝居・浄瑠璃 いも・たこ・なんきん」に込めた思い

岩崎:

そういった旗振り役になって、街を盛り上げたい、人に喜んでもらいたい、という気持ちは、白ハト食品さんの原点にもなっていますね。永尾社長はライブエンターテインメントという言葉をよく使われていますけれども、ライブエンターテインメントは大事にされているキーワードですか?

らぽっぽの店舗

焼きあがりがお客様に見える。

永尾社長:

そうですね。当社は昭和の戦後すぐにアイスクリームメーカーからスタートしました。今でこそアイスは夏でも冬でも食べますが、当時は家庭用の冷凍庫が無かったですし、冬場は売れなくて。どうしたものかとシュークリームやカステラを焼いて出していたらしいのですが、その中で一番人気があったのがスイートポテトです。江戸時代に井原西鶴が詠んだといわれる「この世 女の好むもの 芝居・浄瑠璃 いも・たこ・なんきん」という川柳がありまして、女性はいも、たこ、かぼちゃ、そして歌舞伎と文楽が好きだよと。ならばこの世に女性がいなくならない限り残る、いもたこなんきん専門の食品屋さんになろうと。

それが今も商品アイテムを作る基準になっています。さらには芝居・浄瑠璃も実は商品になるんじゃないの?と。つまりそれがライブエンターテインメントです。お客様に、ただ単に商品を売るわけではなくて、モノ作りの裏側にあるこだわり、売りたいと思う人たちの気持ち、そういうものを分かりやすく心地よくお客様に感じてもらえるような打ち出しをすると。当社のメイン商品は、いもたこなんきんもさることながら芝居・浄瑠璃もメイン商品です。商品を作る人間、売る人間、お客様にそれを説明する人間、つまり人間が売り物だということを、いつも社員にも言っています。

岩崎:

それは先々代から大切にしてきている考え方ということですよね。

永尾社長:

そうですね。大阪で生まれ育った会社なので、やはり大阪の食文化の基準は、だしの世界。かつお、昆布だしに始まり、天下の台所に美味しいものがたくさん集まってきたわけです。そして、大阪の食べもの屋の特徴はライブエンターテインメントです。例えば和食屋ひとつとっても、大阪と京都では違いがあります。大阪の和食屋はカウンター席から埋まっていくんですね。でも京都はお座敷、個室から埋まっていきます。つまり大阪では、目の前で職人さんが美味しそうにきれいに盛り付けた和食を見て「これを食べたいよね!作って」と。そして店の大将との掛け合い「今日はいい食材が入りましたよ!」「いいね、それ食べたいね!」なんてカウンター越しに会話を楽しんだり。必ずボケとツッコミがあってね(笑)。つまり、たこ焼きも同じなんです。当社の「らぽっぽ」「くくる」ほかすべてのブランドにおいて、必ずライブエンターテインメント性を出すと。どれだけ狭い店でも、少しでもいいので、お客様に「ここで作っていますよ!」「熱々のできたてをお客様のために作っているので、ぜひ見ていってください!」という実践スペースを取っています。

岩崎:

「らぽっぽ」はスイートポテトを一番商品で売っていらっしゃいますが、ガラスのショーケースを多用されていて、小さいお店でも必ず商品が見えるように置かれていますし、なによりそこで働いている人との距離が近いですよね。それがすごくいいなと思います。たこ焼の「くくる」では、最後に白ワインを振りかけるパフォ-マンスがありますが、あれも社長のアイデアですか?

永尾社長:

そうです。しずる感をやっぱり出したいですね。最近は駅ナカ、デパ地下の出店も多いですが、そういったところでもライブエンターテインメント性は大切にしたいですね。

世界を魅了する たこ焼ライブエンターテインメント

上海万博で世界を魅了した“たこ焼き”

永尾社長:

2010年の上海万博に出店しましたが、最近は海外のイベントも多いです。アジアのほかヨーロッパ方面にも出店していますし、年に1回、アメリカ横断キャラバンツアーも行っています。海外での出店やイベント時にあらためて教えられるのが、外国の人から見ると、たこ焼を焼く技術というのはすごいということです。たこ焼は、まず、でこぼこした穴のあいた鉄板に生地をひきます。生地をひくとフラットになりますよね。フラットな生地に、今度はぶつぶつしたものを入れる。すると、「それは何だ?」「オクトパス!」と。昔はオクトパスはデビルフィッシュといわれて悪魔の魚ですから、そんなもの食えるか!と。

しかし今は寿司の文化が世界中に広まっていますから、「デビルフィッシュ?オクトパス?知っているぞ。寿司で食ったことある」「そうか、おれは食うぞ」と(笑)そして天かす、青ねぎ、紅しょうがを入れて、黄、緑、赤とカラフルになる。それを日本から来た職人が両手でリズミカルに手を動かしながら丸くしていくわけです。でこぼこしたものがフラットになって、ぶつぶつしたものを入れてトッピングを入れて、手の動きでラウンドして丸くなる。このリズミカルな動きとスピード、カカカカッと回っているのを見ると、みんな「おおーっ!It’s cool!かっこいい!」と。最後の仕上げに、しずる感の白ワインをばーっと振りかけて、ジュジュジュッ!!と湯気が立ったところで「さあできました!!」と。「おおー!」と拍手が起きて、ビデオや写真を撮りながら「たこ焼マイスターすごい!」と(笑)最初に海外イベントを行ったドイツでは、たこを食べないかな?と思ったので、フランクフルトソーセージとジャーマンポテト入りの創作たこ焼も用意しました。しかしほとんどの人がオクトパス!と。

岩崎:

そうですか(笑)

永尾社長:

「フランクフルトはいつでも食える。それよりもスタンダードだ!」と、もう大行列です。キッチンから職人が出ていくと「写真を撮ってくれ!」といわれて、僕が一緒に撮ろうとしたら「お前じゃない!マイスターと撮りたいんだ!」と(笑)

岩崎:

社長じゃないんだ(笑)

(左)岩崎剛幸 (右)永尾 俊一社長

永尾社長:

そう、社長じゃない(笑)。写真を撮れ!とカメラを渡されて、「お前たちは寿司マイスターよりも凄いな。何年でこの技術ができるんだ?」と。

私は大阪人ですから、子供の頃からたこ焼を焼く技術を見て育ちましたけれど、やっぱりこれは凄いことなんやな、これがライブエンターテインメントなんやなって、あらためて分かりましたね。

岩崎:

世界中どこに行っても たこ焼を焼くパフォーマンスにすごく価値を感じてくれているなというのは実感されますか?

永尾社長:

ありますね。何がビックリするかといいますとチップを貰えますからね。スタッフが喜びます(笑)。たこ壺のような容器を置いて「チップを入れると たこ焼マイスターの手が早く動きます!」と言うと、みんなどんどん入れていくわけですよ。すると職人が、よりリズミカルにカカカカッ!と仕上げると。みんな大拍手です(笑)

海外に行って初めて、昔からあるたこ焼をはじめ、いもたこなんきんの持つ可能性を感じました。こういうことを、できる限り若いスタッフに体験させることで、ワクワクする気持ちを知って、仕事にも前向きになれるのではないかと思いますね。

ワクワク働く人づくり ~感じる教育~

岩崎:

たこ焼を焼く技術が、海外でとても喜ばれていて、評価もされていますよね。日本では当たり前のように毎日していることが、海外ではものすごく賞賛されると。実はそこが気になっているところです。

白ハトさんのスタッフは、毎日とても楽しそうに仕事をされていますよね。そのモチベーションの原点というか、頑張れる理由はどんなところにあるのか、どんな工夫をされているのかと。

白ハト食品工業の社員のみなさん。

モチベーションが高く、本当に毎日楽しそうに

仕事に取り組んでいる。

永尾社長:

私の中で一番のこだわりは、やはり人のパフォーマンスですね。人のライブエンターテインメント性によってお客さまの心に響くものを出したい。それは、やらされ感のあるライブエンターテインメントではなくて、「たこ焼を焼いている時がオレ一番かっこいい!イケてるな!」というぐらい自信を持っている、そういったしぐさや表情が心の中から出せているかどうか。

実はこれは、船井名誉顧問の数々のセミナーを受けさせていただいた中で、私の中で一番重要だなと思っていることです。ワクワクやると仕事がうまくいくと。ワクワクやる人間が一体化することで最強の組織を作れる。

中・小が大に勝つためには、この一体化力こそが大事なんだと。このお話が、今も経営の機軸のなかの背骨の部分になっていると思います。だからいかにワクワク働く従業員、スタッフを集めるか。決して大きい組織を作るのではなくて、小さくてもいいので、超一体化したワクワクした集団を作れるかどうか。そのために、学ぶ教育より感じる教育を心がけています。

岩崎:

「感じる教育」ですか。

永尾社長:

そうですね。感じてしみこむ教育です。頭や本で勉強することも大事ですが、実体験することが大事かなと思っています。

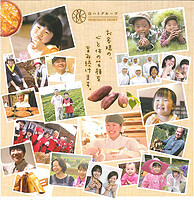

たとえば「おいも株オーナー制度」ですね。当社は上場企業ではないので株の発行はしていませんが、さつまいもの「おいも株」を発行していて、配当として さつまいもをお届けしています。今年で10年目になりますが、約5000名の おいも株のオーナーがいらっしゃいます。

スカイツリーの真下にあるソラマチファーム。

全国に5つの直営畑があるのですが、そこに5月に苗植えに来ていただいています。おいもの様子はインターネットの定点観測で見られるようになっていて、収 穫までは農園部が責任を持って育てます。そして10月に収穫祭をします。収穫祭では地元の野菜や肉を使ってバーベキューをしたり、もちろんたこ焼も出しま すよ。

株主総会には株主であるお客様をはじめ、地元の農家の方、各店舗の店長、工場のスタッフ、本社のスタッフ、普段はなかなか接点のない物流の担当者、そういったメンバーが5つの会場のどこかに参加します。

こ うしてお客様、私たち会社、働く従業員、お取引先が一体となって同じ畑の上で汗をかくことで、「こういう人たちに支えられて自分の仕事は成り立っているん だな」と分かりますよね。スイートポテト1個作るのに、こんなにたくさんの苦労がいるんだと。商品が、みんなの血の通った作品の集大成だということを、私 たちも感じることができます。

収穫祭には社員も家族を連れて行きますので、社員のご両親から「娘の職場の雰囲気がよくわかりました」など声をかけていただくこともありますね。

まずはやる気!能力は後からついてくる

船井総合研究所 岩崎剛幸

永尾社長:

これも感じる教育の一環ですが、社内では自主性を優先させた立候補制度をとっています。何事も、やりたい人間でないとうまくいきません。ですから進んでやりたいという人に、その仕事を任せています。社内外でさまざまなプロジェクトを行っていますが、「今度のこのプロジェクト、やりたいやつ手を挙げて!」と手を挙げさせています。

岩崎:

上海万博もそうでしたよね。

永尾社長:

そうですね。上海万博の期間は6ヶ月でしたが、準備から撤去まで入れると9ヶ月かかりました。会社の人事異動でいやいや行かされる9ヶ月の中国転勤といったら大変ですよね。やっぱり好きでなかったら難しいです。現地のスタッフを雇用しますから、言葉も通じないといけない。そこに「白ハトスピリッツを落とし込め!」と言うひどい経営者ですからね(笑)。「俺たちの魂は、『くくる』の魂はそれでいいのか!モノだけ売るな、その先にあるコトを売れ!」と。スキル以上に、やはりスピリッツ、魂っていうのが非常に大事で、どちらかというと能力は後からついてきますので、本気でやろうという気持ちが大切ですね。そのにおいを感じ取って、現地のスタッフたちも本気で取り組んで、育ってくれました。それがあったので、上海万博以降、上海での店舗展開もできるようになりました。

岩崎:

もう10店舗ですか。

永尾社長:

10店舗ですね。今はもう日本人スタッフはひとりもいません。

このことを通じて私が感じるのは、いま世界中が、思い、こだわり、スピリッツという「人の思い」に重きを置くように変化していると。もちろん品質も値段も大事ですが、それ以上に携わる人間の思いを、いかにお客様に、よりわかりやすく伝えることができるかどうか。そして、働く仲間を大事に、その思いを大事にすると。

心をつなぐ「ありがとうファーム」

独自の社内SNS 「ありがとうファーム」

“ありがとう”が社内で飛び交う。

岩崎:

働く仲間を大事にするというところで、白ハトさんには独自の社内SNSシステム「ありがとうファーム」がありますよね。

私、「ありがとうファーム」と最初に聞いた時に、永尾社長のところの話だったので、どこかに新しく「ありがとう」っていう名前の農場を作ったんだと思ったんですよ。

永尾社長:

ありがとういも!みたいなね(笑)

岩崎:

そう(笑)。でもまったく違っていたわけですよ。ソーシャルネットワーク上で従業員同士が感謝の気持ちを伝え合う仕組みだと知って、本当に衝撃的で、これはすごいな!と驚きました。

永尾社長は、人を巻き込む力や交流の場を作る力をすごく持っていらっしゃいますが、これに社員の方もなんとなく巻き込まれていて、先ほどの自発的に手を挙げることとか、そういった土壌を作っていると思うんです。

直接ありがとうと言い合えばいいものを、あえてソーシャルネットワークを使ってありがとう、ごめんなさい、を言い合う仕組みを、なぜ作ろうと思ったのですか?

白ハト食品工業株式会社 永尾俊一氏

永尾社長:

ありがとうファームシステムは2013年の2月からスタートしました。なぜこれを作ろうかと思ったかというと、当社はとても動きが早いんですね。ですからいつでも従業員がワクワク頑張れたら理想的ですが、やはり人間は弱いもので、うまくいかなくなったり失敗することもあります。うまくいかないと、自分が悪いと思いつつ、しかしあいつも悪いという心が出てくるんですね。

岩崎:

弱いですからね、人はね。

永尾社長:

そうなんです。「自分も悪かったけどあいつも悪かったんじゃないの?」とか「あの時あの部署がああ言ったからだろう」とか。どうしてもそういう心が出てくる。忙しいと心がとげとげしくなりますし、その反対に孤立してしまったり。当社には1300人くらいのスタッフがいますから、すべてのスタッフに目配せできるかというと難しいです。

調子が悪くなってきたスタッフに、いかに心のカンフル剤を与えて、心のリカバリーをするか。お互いが相乗効果を持ちながら自分たちでできるような仕組みはないかな?と思った時に、多くの企業が取り入れている手書きのサンキューカードを、Facebookのようにインターネット上でしたらいいのではないかと。それもちょっとゲーム性を持たせて、ポイントマイレージみたいにしたら楽しいんじゃない?と発案して、当社のシステム部に試作品をお願いしました。いろいろプランを立てながら作っていく中で、この「ありがとうファームシステム」ができあがりました。

「ありがとう」があふれる社内

岩崎:

白ハトさん独自の社内ソーシャルネットワークシステム「ありがとうファーム」は、インターネット上で仲間に、ありがとう、ごめんなさいを伝えあうというものですが、実際にはどういった変化や効果がありましたか?

ありがとうファームでつながる「ありがとうの輪」

社員の元気の源にもなっている。

永尾社長:

例えばですね、よく怒る上司ほど、自分が失敗すると謝らないんですよ(笑)。むかつきますよね。「ゴメンネ!俺が間違ってたよ!」とは、なかなか恥ずかしくて言えない。それで謝る機会を逃すわけですけど、ネットだと軽く「ゴメン!」と言いやすいと。そうすると「うちの上司も分かっているんだな。カワイイな」と。それがないと、むかつく!おっさん!くそおやじ!とかなってくるんですよ(笑)。ですから上司も素直に謝りやすいという環境です。

そして、褒めた時は3ポイント、褒められると5ポイント、ごめんなさいと謝ると2ポイントのマイレージが付くシステムにしています。褒められる方がポイントは高いのですが、実は社内では、褒めることの方が重要ですよと常に伝えています。

岩崎:

誰かを褒めると。

永尾社長:

そうです。まずは褒める。すると人の良さや長所に目が行く。そして隣で頑張っている人や自分の部下の仕事ぶりをよく見る。そうすることによって、他人に対して興味を持つと。この人がいるから自分の今の仕事が成り立っているのだなとか、あらためてそこで気づきます。他人の仕事に興味を持つ、仲間に興味を持つというところからスタートして、次はどんどん褒めなさいと。褒めると自然と褒められるようになりますから、まずは褒められる前に褒めましょうよと。

在籍数が1200人くらいいた2013年2月のスタート当時、最初の一ヶ月に利用したスタッフは22.5%でした。それが3月4月と経っていくうちに、だんだんと褒めることが楽しいな!と。褒められると嬉しいですけれど、最初は褒めることが難しいんですよね。

岩崎:

実際に相手を褒めたり謝ったりすることは、なかなかできないですよね。

永尾社長:

常々見てないといけませんしね。やっぱり人間ですから好き嫌いもあります。コイツちょっといけ好かないやつやな、ですとか。それでも「こんなに嫌な奴を褒められる俺ってステキだな!」と、だんだんなってくるんですよ(笑)。どこかで切り替わるんですよね。

岩崎:

好きと褒めるは別の次元なのだと気づくのでしょうね。

永尾社長:

そうですね。褒めると、向こうは「ありがとう」と返してくれますし。「こちらこそありがとう」とやり取りするうちに、あっ、こいつもしかしていい奴か!と(笑)。お互い犬猿の仲だったのが、周りの店の店長やスタッフたちも、あの二人成長したな、と見えてくるんですね。そしてありがとうのエコー運動が盛んになって、ありがとうの掛け算になってきました。

例えば、宮崎工場のスタッフが東京のスタッフに対して「いつも私たちが作ったスイートポテトを一生懸命売ってくれてありがとう」と。すると東京のスタッフは、「いいえ、いつも宮崎工場の人が作ってくれるから私たちが今日もお店をオープンできるんです」と。顔を見たことがなくても、私たちの会社はこんなにも日本中に仲間がいるんだなと。神戸工場にいる機械メンテナンスするおじいさんに、仙台のスタッフが「いつもタコヤキの銅板を洗浄してくれてありがとう」と。するとおじいさんが「喜んでもらって嬉しいよ。こちらこそありがとう」。するとそれを見た東京のスタッフが「私もいつもお世話になっています」と。ありがとうの嵐が増えていって、2月に投稿件数が2,700件だったのが、10月までには100%のスタッフが参加するようになりました。今では一ヶ月で10,000件以上の書き込みがあります。

岩崎:

すごいですね。一日に300件以上も投稿されていると。

「ありがとう中毒」から「ありがとうツアー」に

ありがとうを伝えるために別の職場や工場を

訪ねるツアーなどが企画されている。

永尾社長:

投稿数もどんどん伸びて「ありがとう中毒」、略して「あり中」が増えてきました(笑)

携帯、スマホ、パソコン、全部で見られるようになっていますから、今までは通勤の電車の中で寝たり音楽を聴いていたという人が、今日は誰が誰を褒めているのかを見るのが楽しみになったと。

そして驚いたことに、神戸の工場で働いている60代、70代のおばあちゃん達が、ありがとうファームを見るためにスマホに変えたと!「スマホの方が見やすいから、私スマホに変えました!」「今まで携帯は電話しかしなかったのに、社長!見て!スマホにしました!スマホいいですね!」と(笑)。そういうふうにスマホに変えたという人は、一人二人ではないですよ、いっぱい増えました。さらに最近は、「あり中」から「ありツー」に変わりました。ありがとうツアーというのを自主的に始めまして。

岩崎:

ツアーって、もしかしてそこに行くわけですか?

永尾社長:

そうなんです。宮崎工場で働いているパートさんたちが、今度の連休、みんなで博多の店を見に行かない?と、宮崎から車に乗って、みんなで博多までお土産を持って行くんですよ。いつもありがとう!今日ね、鶏南蛮と肉巻きおにぎり持ってきたわよ!いつもありがとう!と。大阪のスタッフは神戸工場のスタッフとありがとうツアーを組んで東京の店舗に行ったり。

岩崎:

それは経営者としては最高じゃないですか。

永尾社長:

正直びっくりしています。

岩崎:

これはすごいことですよね。

実は私もありがとうファームに参加させていただいていて、「社長、ありがとう!」なんて投稿したことがありますが、書いた本人もすごく気持ちがいいんですよ。おそらく皆さん同じなんじゃないかな?と思います。誰かにありがとうと伝えるっていいなと。だから中毒になる気持ちが分かる気がしますね。

永尾社長:

ありがとうと返事が帰ってくると、私がここにいると分かってもらえているな、と感じますよね。ありがとうファームには「いいね!」ボタンもありますから、全国の社員がそこにいいね!を付けていくことで、私のありがとうを見てくれていると。そこに私もいいね!をしますし。これで会社がキュッとまとまった気がします。心の距離感がすごく近くなりましたね。

岩崎:

ソーシャルで行なっていたことが、今ではリアルなツアーにまで発展していると。実際に相手に会いに行って、ありがとうを伝えているのですから、すごいですね。

今ではQC活動にまで発展

ありがとうファームで人時生産性、工場の生産性が向上。

永尾社長:

すごいです。今日も宮崎工場に行って、驚いたことがありました。ありがとうランキングの表を作って壁に貼っていたのです。ランキングが低いかな、という人については、逆にみんながありがとうと褒めることで、一人ぼっちでなく、どんどん仲間に入ってよということを仕掛けていたのです。そうすると、ああ、仕事はうまくいかない時もあるけれど、やっぱりこの会社に入っておいて良かったな、とか、仲間が大好きと思うようになってくると思うんですよね。やっぱりつながりや絆は大切ですね。

こういったメンタルのケアだけではなくて、実際の業績にも連動してきました。今までコミュニケーションがうまくいっていなかった工場が自主的にミーティングを始めて、QC活動にまで発展しています。あそこの機械がちょっと変な音がしているから見ておいてくださいね、とか、あそこの場所がちょっと危ないですから早めに改善してくださいなど、引継ぎが始まるようになりました。情報のコミュニケーション不足によって起こる工場やラインのトラブルが極端に減りました。ありがとうファームを始めて4ヶ月目くらいから、人時生産性と工場の生産性が格段に上がりましたね。

岩崎:

それは人や機械が変わったのではなくて、ありがとうの力で。

永尾社長:

そう。工場ができて、史上最高の人時生産性を出したんですよ。

ありがとうを言い続けていくと、成績、業績が上がるんですね。やはりライブエンターテインメントではないですけれど、最後は人間のつながり、つまり一体化していくことで業績が大きく変わると。船井流の超一体化ですよね。ワクワク超一体化することの力を、真髄を、当事者として感じています。

岩崎:

助け合っていくことが自然になると、もう社長やリーダーが指示しなくても現場でお互いをサポートし合うつながりになっていると。

永尾社長:

今はそうなってきていますね。もう社長は要らないですね(笑)。これまでガミガミ言っていた時代もありましたけれど、放っておいても自分たちでどんどんやっていく、これは本当にあるべき姿ですよね。

ありがとうファームでは社長もたまに褒めてもらえるので嬉しですね(笑)。なかなか社長になると褒めてもらえないんですよ。文句はいわれますけど(笑)

岩崎:

社員も、社長がんばっているね!なんて、言いづらいですよ(笑)

永尾社長:

会社に血が流れているなというのはすごく実感しますね。この会社と仕事を大事にしたいなと思います。本当に血の通った経営をしていく、ある意味これが本当に本当の意味での足元を固めていくということだと思うんです。新しいビジネスモデルを考えるのも大事ですけれど、その根っこの部分をしっかり固めていくという意味で、このありがとうファームをやって良かったなと思います。

日本全国を「ありがとう」でつなげたい

岩崎:

この「ありがとうファーム」ですが、ほかの企業様でも使っていただけるように、仕組みを広げていかれるのですよね。

永尾社長:

そうですね。当初、いもたこなんきん屋の仕組みとして作りましたけれど、いろ いろなところからうちの会社にも導入したいという声をいただきましたので、公開することにしました。仕組みとして完成しているものなので、あとは皆さんで アレンジしていただければいいなと思います。それで日本中にありがとうの声が広がって、日本中の会社が元気に、あたたかく一体化していければいいなと思いますね。

岩崎:

オリンピックの招致の時に「おもてなし」というのがひとつのキーワードになりましたけれど、「ありがとう」も強烈なキーワードなんですね。

(右)船井総研 岩崎剛幸 (左)永尾俊一氏

永尾社長:

日本人の持つ繊細さ、しなやかさ、心のモチベーションの高さ、感謝する民度の高さ。みんなで力を合わせていこうという姿勢が注目されているのではないかと思いますね。

岩崎:

企業も国も、支えていく人の思いや力が注目されていますね。「ありがとう」の持つ力を、白ハトさんに学ばせていただいたという気がします。

本日はありがとうございました。 (了)

ご相談の流れ

- 以下の流れにて、まずはお気軽にお問い合わせください。

貴社からのお問合せ

コンサルタントからご連絡

※目安1~3営業日以内無料経営相談

※45分~1時間程度