内定時代から始める即戦力化教育:新卒採用市場の変遷とインターンシップ・内定者研修の効果的な活用方法

新卒採用市場の変遷:インターンシップと内定出しの早期化・通年化の詳細

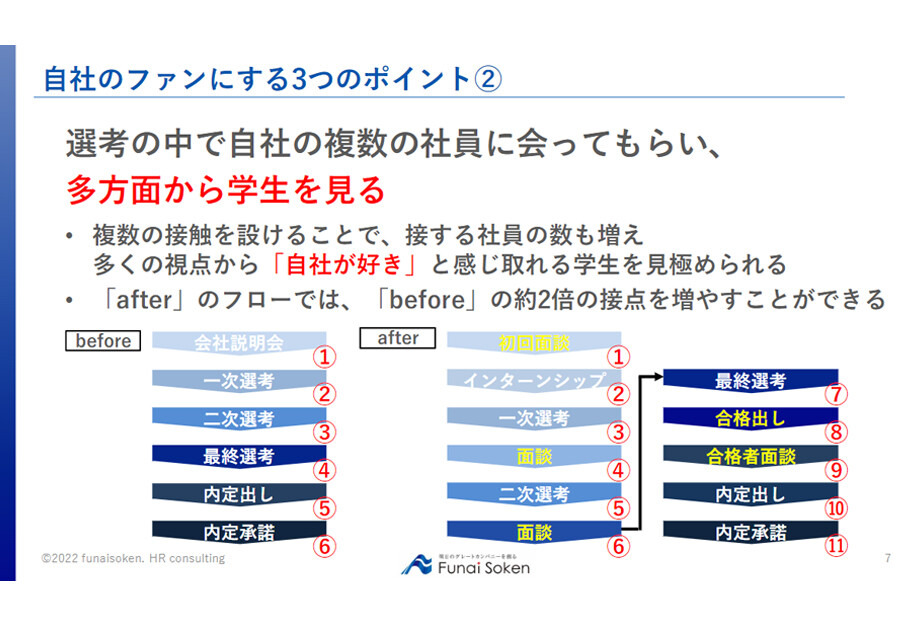

近年の新卒採用市場における最も顕著な変化の一つは、インターンシップ(IS)の実施時期と内定出しの開始時期が著しく早期化し、さらに年間を通して採用活動を行う通年採用へと移行する傾向が加速している点です。特に採用活動に積極的に取り組んでいる企業においては、一年を通じてインターンシップを実施することが一般的になりつつあります。

中小企業においても、優秀な人材を早期に確保するため、内々定を早期に提示する動きが広がっています。大企業においては、その傾向がさらに顕著であり、3年生の1月までに既に約4分の1の企業が内々定を出しているという現状があります。このデータからも、採用戦線の早期化が加速的な現象であることが伺えます。

内定承諾から入社までの期間の長期化とその影響

このような採用スケジュールの早期化に伴い、内定承諾を得てから実際に入社するまでの期間が1年以上となるケースも決して珍しくありません。この長期化した内定者期間をどのように捉え、有効に活用できるかどうかが、企業の人材育成戦略において、将来的な競争力を左右する重要な要素となると考えられます。

内定者期間が1年以上ある中で、入社前にしっかりと自社への理解を深めさせ、継続的な人材育成を行う企業と、そうではない企業との間では、入社時の新卒社員の主体性やエンゲージメントに大きな差が生じることは想像に難くありません。

インターンシップの活用方法の進化:広報から育成への転換

現在、多くの企業で実施されているインターンシップは、1日のみの開催で会社見学や簡単な職種体験を提供するものが主流であり、企業の採用活動や広報活動の一環として位置づけられています。しかし、本来のインターンシップの目的は、3~6か月程度の比較的長い期間をかけて、企業で実際に業務を経験する実務経験の場を提供することにあります。

今後、インターンシップ経験なしに就職することがますます困難になるという見方も強く、企業は広報活動としての短期インターンシップだけでなく、育成の場としての長期インターンシップの活用へと戦略を転換していくことが重要です。一般的なインターンシップの期間としては、3か月程度が推奨されています。このような育成型のインターンシップを通じて、学生は入社前から企業文化や業務内容への深い理解を築き、企業側も学生の適性や能力をより詳細に評価することが可能になります。

内定者研修の重要性:入社前の継続的な育成

早期に内定を出した学生に対して、内定承諾から入社までの期間を無為に過ごさせるのではなく、月に1回程度の研修を実施することは、入社後すぐに戦力として活躍できる人材を育成するための有効な手段です。このような継続的な育成は、内定者の企業へのエンゲージメントを高め、入社後のスムーズな立ち上がりを強力に支援します。研修内容としては、ビジネスマナーの基礎、業界知識、企業理念の浸透、配属予定部署の紹介、先輩社員との交流などが考えられます。

育成の基本:「誰に×何を×どのように」を整えることの重要性

新卒として入社する人材を早期に即戦力化するためには、育成の基本となる「誰に×何を×どのように(仕事の基本)を整える」という視点が不可欠です。

・誰に: これは育成対象となる新卒社員一人ひとりの個性や強み、課題を理解し、それぞれの成長段階に合わせた育成を行うことを意味します。

・何を: これは新卒社員が配属される部署や職種において、具体的にどのような知識、スキル、能力が必要となるのかを明確に定義することを指します。

・どのように: これは定義された知識、スキル、能力を効果的に習得させるための具体的な育成方法、研修プログラム、OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)などを計画・実行することを意味します。

育成のポイント:人間力育成の優先

育成を進める上での重要なポイントとして、実務的なスキルを習得させるよりも前に、社会人として必要となる基本的なマインドや仕事に対する姿勢、コミュニケーション能力、問題解決能力といった人間力を育成することが何よりも先決です。これらの基礎的な人間力がしっかりと身についていることで、その後の専門的な知識やスキルの吸収もスムーズに進みます。

階層別育成コンテンツの整備とその重要性

効果的な育成を実現するためには、新卒社員の成長段階に応じた階層別育成コンテンツを整備し、自社で活躍するために各時期にどのようなスキルが必要となるのかを明確にすることが非常に重要です。これにより、新卒社員は自身の成長目標を具体的にイメージできるようになり、企業側も計画的かつ効率的な育成が可能になります。

時期ごとの必要スキルと研修を整備するための3つの重要なポイント

時期ごとの必要スキルや研修を整備する上で、以下の3つのポイントが挙げられます。

•1)可視化する:

◦必要なスキル等を見える化することが最初のステップです。

◦具体的な施策としては、業務の棚卸しを行い、内定者時代、新入社員時代それぞれの段階で求められるスキルを明確にしたスキルチェックシートを作成することが推奨されます。

◦さらに、業務を体系化し、標準的な業務手順をまとめたマニュアルを作成するとともに、それに対応したスキルチェックシートを作成することで、育成の進捗状況を客観的に把握することが可能になります。

•2)標準化する:

◦仕事のやり方を組織全体で統一することが重要です。

◦自社において「活躍する」とはどのような状態かを明確に定義し、新卒社員が成果を出すまでの具体的なロードマップを標準化することで、経験の浅い社員でも着実に成長し、活躍するためのステップを理解し、実行できるようになります。

◦標準化のための具体的な施策としては、営業職を例に挙げると、以下のようなツールが有効です。

▪【会社信用づくり】アプローチブック: 営業マン個人のスキルに依存するのではなく、会社の実績や考え方、工事品質といった客観的な情報を体系的に説明することで、顧客に会社に対する安心感を醸成します。説明の流れは冊子型のアプローチブックに沿って行うため、経験の浅い新入社員でもベテラン社員と同様の質の高い説明が可能になります。

▪【ヒアリング項目の統一】言葉の領収書: 顧客の予算、要望とその優先順位、キーマン、希望時期、相見積の有無、次回のアポイントといった、営業活動において必ず押さえておくべき必須項目を事前に規定された書式に沿って記録することで、ヒアリングの際の抜け漏れを防ぎ、効率的な情報収集を可能にします。

▪【予算と仕様の擦合せ】水廻りMD表: 顧客が「どのくらいの予算で、どのようなリフォームをすることができるのか」という疑問に対して、商品のグレードや価格帯を一覧で整理したDM表(品揃え表)を活用し、具体的な予算と仕様の擦り合わせを行います。特に来店商談時には、ショールームの展示品を見ながらMD表を用いて説明することで、顧客の理解を深めます。

▪【テストクロージング】水廻りパックカタログ: 人気の高い商品と標準工事に加えて、よく選ばれる定番オプションまでをあらかじめ定額のパックとしてカタログに整理します。これにより、初回商談の時点から顧客に概算予算を提示できるため、見積提出時の成約率を高め、高回転型の営業スタイルを実践するための重要なツールとなります。

•3)共有する:

◦育成の仕組みや目標について、新卒社員と育成担当者、さらには組織全体で共通認識を持つことが不可欠です。

◦そのための具体的な施策としては、研修を定期的に実施することで、育成の仕組みを組織全体に浸透させることが重要です。

◦共有化のための研修内容の例としては、カラー勉強会、社長塾、商品研修、ショールーム研修、パース研修、コーピング研修などが挙げられます。

◦さらに、対面での研修だけでなく、育成内容を動画コンテンツとして用意することで、新卒社員が自身のペースでいつでも必要な知識やスキルを学習できる環境を整えることが理想的です。

育成環境とツールの仕組み化による効果

上記の「可視化」「標準化」「共有化」といった施策を徹底することで、個々の社員の能力に依存する属人性を極力排除し、経験の浅い若手社員であっても早期に成果を出し、活躍しやすい組織土壌を創り出すことができます。育成環境の整備と並行して、新卒社員が日々の業務を遂行し、成長していく上で必要となるツールを仕組みとして組織に組み込んでいくことが、即戦力化を加速させるための重要な要素となります。

関連するダウンロードレポート

ご相談の流れ

- 以下の流れにて、まずはお気軽にお問い合わせください。

貴社からのお問合せ

コンサルタントからご連絡

※目安1~3営業日以内無料経営相談

※45分~1時間程度