無料ダウンロードレポート

- 戦略的に考える、自社商品の予算帯と価格の決め方【船井流経営法】

- 関連コラム

「一番をとること」と価格決めの重要性

「お客様の予算」とよく言い、

接客の時でも「どれぐらいのご予算でお考えですか」とよくお尋ねすると思うのですが、

そのときに答える側からすると、例えば「1500円ぐらいですね」とか「12万円ぐらいですね」という

半端な数字の回答は返ってこないはずです。

「1万円ぐらいですね」とか「3万円ぐらいですね」「5万円ぐらいですね」「10万円ぐらいで」等、

よく使う数字というのは「1・3・5・10」という単位の繰り返しです。

これに加え、1000円と3000円の間には感覚的に差があるため、実際には2000円という予算帯もあります。

大体1000円・2000円・3000円・5000円、

10万円・20万円・30万円・50万円というのが大体お客さんの頭の中にある予算です。

どのような買い物でも、例えばBtoB であっても BtoC であっても、

必ず予算というものはあります。

ここからマーケティングの話になってくるのですが、

自社の商品のうちどこからが1000円の予算帯に収まる範囲なのか、

同じくどこからどこまでが3000円の予算帯なのか、

どこからどこまでが5000円の予算帯なのかという。メニューや商品に対する判断が必要になります。

例えば、「5000円の予算ですよ」と言ったお客様に対しては、

「下はいくらで上はいくらの商品までが提案できるのか」というところは必ず押さえておかないといけないところです。

例えば飲食店の場合、競合店が1万円の予算帯を対象にしており、

自社はその1ランク下の、5000円予算を中心価格にしている場合を考えます。

この場合5000円の予算でどこからどこまでをメニューとして用意すればいいのか、

用意するべきなのかというところがポイントになります。

予算帯の決め方と価格の重要性

そこで、価格の根源的分岐点というのが「4・8・18」です。

3000円と5000円の間はどこかというと4000円、

5000円と1万円の間の分岐点は8000円、

1万円と2万円の間の分岐点は1万8000円という形で、予算帯には必ず分岐点が存在します。

この分岐点をどのようにマーケティング的に出してるかと言うと、

「相乗平均」という考え方をします。相乗平均とは、数字を掛け合わせたときの平均を出すやり方です。

数字をすべて足して数字の個数で割る、相加平均との違いは

「1と10の中心はどこですか」と聞かれたとき、

(1+10)÷2 で、回答が「5.5」となるのが相加平均、

1×10をして出た10の√(ルート)を求め、回答が「3.33333・・・」となるのが相乗平均です。

マーケティングやビジネスで中心を出す際は必ず「相乗平均」を使います。

これは必ず覚えておいて頂きたい点です。

「中心を出すときは必ず相乗平均で出す」というのがマーケティングの原則です。

そうして相乗平均で求めた1000円と1万円の中心は3000円ということになります。

例えば、皆様のお店で1000円から1万円までの品揃えをする場合、

中心予算帯は3000円に置くのが正しいです。

予算帯を相加平均で5000円にして品ぞろえをした場合、

人の目から見るとお店の中心予算帯は結構上ずって見えてしまいます。

「いやいや、1000円と1万円の間だから5000円が中心なんです」と言っても

「ちょっと高めに設定してるな」と見えてしまうのです。

常にこのように平均値を出していって、

例えば、1000円と3000円の間、3000円と5000円の間の中心はいくらなのか、

という形で、常に相乗平均で分岐点の中心値を出していくのです。

中心予算帯の出し方と価格の分岐点の原則

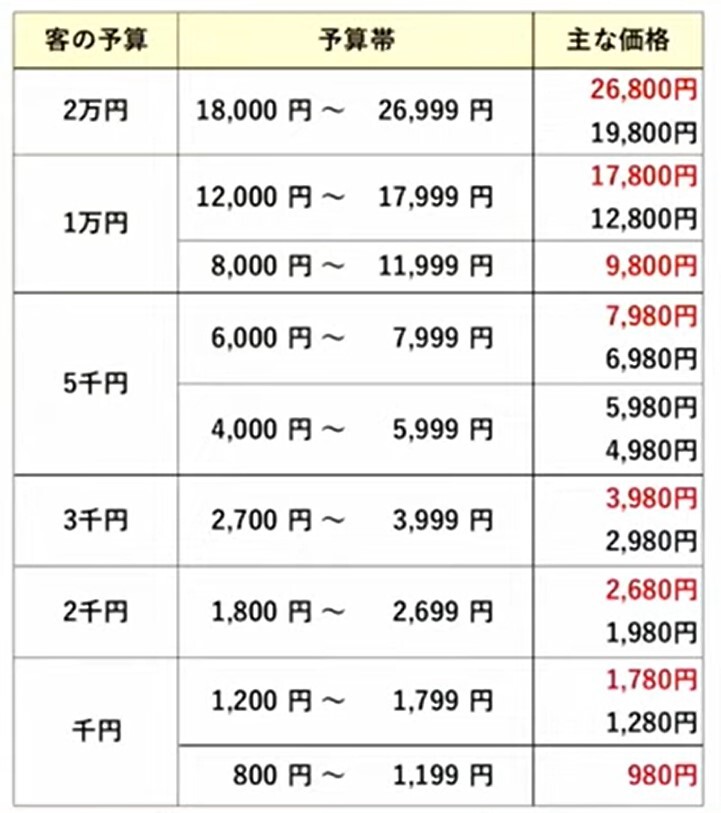

お客様の予算が1000円・2000円・3000円・5000円・1万円・2万円という繰り返しになり、それに対して、どこからどこまでがそれぞれの予算帯のレンジ(幅)なのかを相乗平均で中心値出したものが左の図になります。

例えば予算帯が3000円の場合、2700円から3999円までが3000円のレンジです。

ですから、例えば3000円くらいの予算で食事に来る方がターゲットである場合、メニューの価格は約2700円以上、3990円未満の間に収めなければいけないのです。

「うちは3000円予算が中心」と言いながらも、例えば4500円の商品などがあれば、完全にそれは「5000円予算の商品」になってしまいます。

別にその商品があってはいけないわけではないのですが、「3000円予算の商品ではない」ということになります。

では予算帯が5000円というのはいくらの品揃えが必要かと言うと、

4000円以上 7999円(実際の販売価格としては7980円)です。

8000円という値段は7980円に比べてわずかに20円しか差がないんですけれども

7980円は5000円予算、8000円は1万円予算です。

5000円くらいの予算で心づもりをしてきた人は、

だからと言って5000円ピッタリと財布に入れて持ってくる人はあまりいないわけですから、

5000円の予算の範疇で収めようと思ったなら「7980円まではお金を出せるかな」と考えます。

しかしこれが8000円になると、図を見て分かりますように1万円予算になってしまうので、

これは予算外となり、5000円予算の人は8000円を超えたものに対しては手を出さないのです。

ですから、そこの部分の品揃えで収めておく。

図で5000円のところと1万円のところを二つの段に分けている点についてですが、

一般論的には5000円の予算帯は4000円から7999円までとして問題ないのです。

ただ、船井総研の現場感覚としては4000円から7999円までというのは金額の幅が広いため、

この間を4000円から7999円の間の6000円を境として

4000円から5999円、6000円から7999円という価格帯に分けています。

この一覧をそのまま使って頂いたら非常に便利だと思いますので、

自社がどの価格帯を中心にするのか、

競合店、競合企業に対して「自社はそこより1ランク上を攻めるんだ、1ランク下を攻めるんだ」と

攻めるべき価格帯をどこなのか定めたときに、

該当する価格帯の中で勝負をかけていく必要があるのです。

再度お伝えしますが、別に予算帯が1つ上の商品や1つ下の商品があってはいけない、ということではありません。

重要なのは、予算帯の幅を理解しておいて頂きたいということです。

各予算帯を基にした価格設定のやり方

各予算帯を主な価格でよく目にする価格に整理したものが図の一番右側の列です。

例えば5000円の予算帯であれば、下限は4980円などになります。

5980円とか6980円とか7980円が現実的につけやすい値段なのです。

この中でもう一つの鉄則論としては、「同じ予算帯の幅であればより高い方が良い」ということです。

当然、商売としては「より高い値段で売ろう」という考えがあります。

例えば、「うちは5000円より上の価格帯で勝負するんだ」となったときに

5000円の予算帯の範囲内である6980円と7980円のどちらかで勝負をかける場合、

より高い7980円で勝負をかけたほうが良いです。

お客様からすると、同じ5000円の予算帯である6980円も7980円も、実は差がないのです。

繰り返しになりますが、これが1つ金額が上がって8980円になると予算帯が上がってしまい、

お客様から見ると「予算外」となってしまいます。

予算帯の境界を超えない範囲で一番高い値段を選択するべきで、

5000円の予算で買い物をするターゲット向けの商品には、7980円という値段を選択すべきです。

よく1万9800円という値段の商品がありますが、これは完全に2万円の予算帯の値段になってしまいます。

わずか2000円の違いですが、1万7800円までであれば

1万円予算のお客様がギリギリ出せる金額ですから、このギリギリを攻めたほうが良いです。

船井総研で関わった中古車販売の事例

船井総研ではモビリティ、中古車の販売店のお客様が多くて、

そこで軽自動車の中古車の販売ビジネスをやらせて頂いてるんですけれど、

そこの訴求価格は39万8000円ともう1個上の値段は79万8000円になります。

軽の中古車の値段を39万8000円に設定して広告宣伝を打つと、

爆発的にお客さんが集まります。

これはなぜかと言うと、

通常、さすがに軽の中古といえども「50万円予算はするだろう」と一般的に想定してるところに、

30万円予算ギリギリの39万8000円の値段のものを出せば間違いなくお客様の目を引くからです。

また、例えば軽ではなく普通乗用車を購入したい場合、

「中古車でも100万円くらいの予算は確保しないといけないのだろうか」とお客様が思っているところに、

例えば、79万8000円という値段で攻め込めれば「50万円の予算で買える」という感覚になります。

まとめ

こういったように、お客様というのは必ず幾ばくかの予算の心づもりを持って来店します。

その予算に対しての分岐点をきちんと知っておく。

その分岐点の範疇でできるだけ高い値段帯をつけられるだけつける。

当然競合店との兼ね合いがありますので一概には言えない所もありますが、

自社が使うべき価格を明確に戦略的に決めていくときに、

このような価格帯のマーケティングをお役立て頂ければと思います。