はじめに

皆様こんにちは、株式会社船井総合研究所の財務・IPO支援部でございます。毎期出る自社の決算書についてどれほど把握しておられますでしょうか。自社の決算書を深く分析することで、その後の経営行動も変わってくるかと思います。そこで本動画では「読めないと危険、決算書が読めるメリットとは」についてご説明いたします。

本動画では決算書が読めないことで会社にどのような危険が起こるのかについて、また決算書が読めるようになることで受けられるメリットについてご説明いたします。

決算書が読めないことで会社に起こる危険とは?

まず初めに、決算書が読めないことで会社にどのような危険が起こるのかについてご説明いたします。決算書が読めないことで会社の財務状況が分からない、資金繰り表が作れない、事業計画を立てられないなどの問題が挙げられます。こうした問題から経営判断を正しく行うことができない、黒字倒産を起こしてしまう可能性がある、融資の場面で不利になってしまうというデメリットが挙げられます。総じて決算書が読めないということは会社に不利益になることしかありません。

決算書が読めるメリット

では、決算書が読めるようになることでどのようなメリットがあるのかについてご説明いたします。

一つ目のメリットは、自社の状況を多方面から知ることができるようになります。自社の財務状況を肌感覚で測ることよりも財務数値に基づいて収益性分析や安全性分析をすることで、自社の状況をより多角的に知ることができるようになります。

このスライドではよく分析の際に用いられる五つの項目についてご紹介しております。本動画ではこの五つの項目の中でも安全性分析について取り上げたいと思います。

メリット1 自社の状況を多方面から知ることができる

企業の安全性を測る指標として主にこの三つが挙げられます。自己資本比率、借入依存度、債務償還年数、これら三つが何故重要なのかと言いますと、金融機関が融資をする際に必ず見る指標となるからです。

このスライドでは各指標の計算式、また基準値を紹介しております。自己資本比率については10%以上、借入依存度については60%以下、債務償還年数については10年以下が基準値になっております。自社のこれらの指標が基準値を満たしているかについて一度ご確認いただけたらと思います。

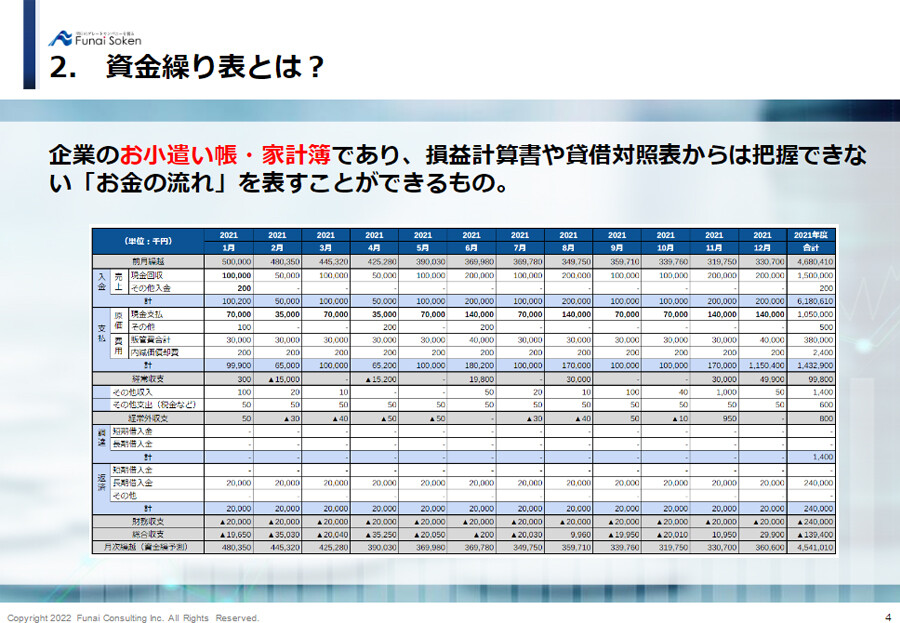

メリット2 適切な資金調達のタイミングを知れる

次に二つ目のメリットは、適切な資金調達のタイミングを知ることができることです。感覚ベースでの資金繰りの管理ですと、思った以上に資金が足りなくなる月が現れると思います。決算書を読めるようになり資金繰り表を作成することで、具体的にいつキャッシュが増えていつ足りなくなるのかが具体的に把握できるようになります。したがって、決算書を読めるようになることが適切な資金調達のタイミングや金額を把握できるようになることに繋がってまいります。

メリット3 金融機関に対して自社の状況を説明することができる

最後の三つ目のメリットは、金融機関に対して自社の状況を説明できるようになることです。こちらの図は金融機関が融資先に対応している六つの格付けの項目になります。

これらの項目には正常先・要注意先・要管理先などがありますが、金融機関からスムーズに借入をしたいとなった場合に一番上の正常先に位置付けしておくことが良いです。正常先に位置付けするためには先ほどご説明いたしました。自己資本比率や借入依存度などの指標も重要となりますが、融資を受ける際に金融機関に提出する決算説明資料の内容も重要になります。

決算説明資料とは金融機関に向けて自社の概要や直近の業績を説明する資料のことです。ここで決算書を深く読むことができていると決算説明資料の内容を充実させることができるようになります。具体的には売上が上がっている場合、その新規事業の成長性を伝えることで金融機関からの評価を上げられることに繋がります。また、売上が下がっていたとしても売上が下がった合理的な理由を伝えることで金融機関からの評価を下がるのを防ぐことも可能になります。

こうした決算書が読めることで、決算説明資料において金融機関に見てほしい決算書の見方をしてもらえるようになります。決算書が読めることで最終的にはスムーズな借入に繋がって、こうした三つのメリットを受けることができます。