賃金制度の現状と課題

多くの企業が、社員の給与をどのように決定し、どのように賃金制度を構築すれば、社員のモチベーションを高め、企業の成長に繋げられるかという課題に直面しています。特に、固定給は給与体系のベースとなるため、その設計は非常に重要です。しかし、競合他社の給与水準や業界の相場を考慮せずに、自社の給与水準を決定してしまうケースも少なくありません。

固定給は、社員の生活を支える基盤であると同時に、企業にとっては人件費の大部分を占める重要な要素です。そのため、固定給の設計は、企業の経営戦略と密接に連携している必要があります。固定給が高すぎると、企業の収益を圧迫し、成長を阻害する可能性があります。一方、固定給が低すぎると、社員のモチベーションが低下し、離職率が高まる可能性があります。

近年では、働き方改革や多様な人材の活用が進む中で、従来の年功序列型の賃金制度が見直され、成果主義や能力主義に基づいた賃金制度への移行が進んでいます。しかし、成果や能力をどのように評価し、給与に反映させるかという点が、多くの企業にとって課題となっています。

固定給を中心とした賃金制度の設計方法

固定給を中心とした賃金制度の作り方について解説します。

1.給与体系の整理

給与の支払い項目の組み合わせを整理し、固定給と変動給の割合を検討します。給与体系は、労働者の給与の支払い項目の組み合わせのことです。固定給には、基本給、年齢給、勤続給、職能給、役職手当、その他手当などがあります。

・給与体系は、企業の経営戦略や人事戦略を反映するものであり、社員のモチベーションや定着率に大きく影響します。固定給と変動給の割合は、企業の業績や業界の特性、社員の役割や貢献度などを考慮して決定する必要があります。

・年齢給は、社員の年齢に応じて支払う給与であり、勤続給は、社員の勤続年数に応じて支払う給与です。年齢給や勤続給は、社員の安定を重視する企業に適しています。しかし、年功序列型の賃金制度は、若手社員のモチベーションを低下させる可能性があるため、成果や能力を給与に反映させる仕組みも導入する必要があります.

・職能給は、社員のスキルレベルを評価して支払う給与であり、専門性や能力を重視する企業に適しています。職能給を導入する際には、スキルレベルをどのように評価するかという点が重要になります。

・役職手当は、社員の役務レベルに応じて支払う給与であり、社員のキャリアアップを促進する効果があります。役職手当を導入する際には、役職に求められる役割や責任を明確にする必要があります。

・その他手当には、資格手当、住宅手当、家族手当などがあります。資格手当は、社員のスキルアップを支援する効果があり、住宅手当や家族手当は、社員の生活を支援する効果があります。その他手当は、導入理由・目的を明記し、会社のメッセージとして社員に伝えることが大切です。

2.基本給の設計

給与のベースとなる一定期間に必ずもらえる額を、洗い替え式または等級号俸制のいずれかの方法で設計します。基本給の設計方法は、会社の方針や業界によって使い分けることが重要です。

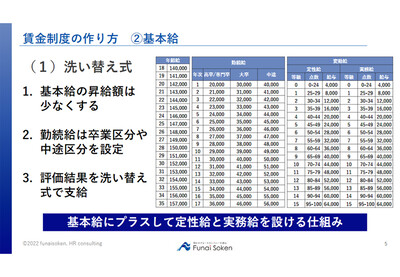

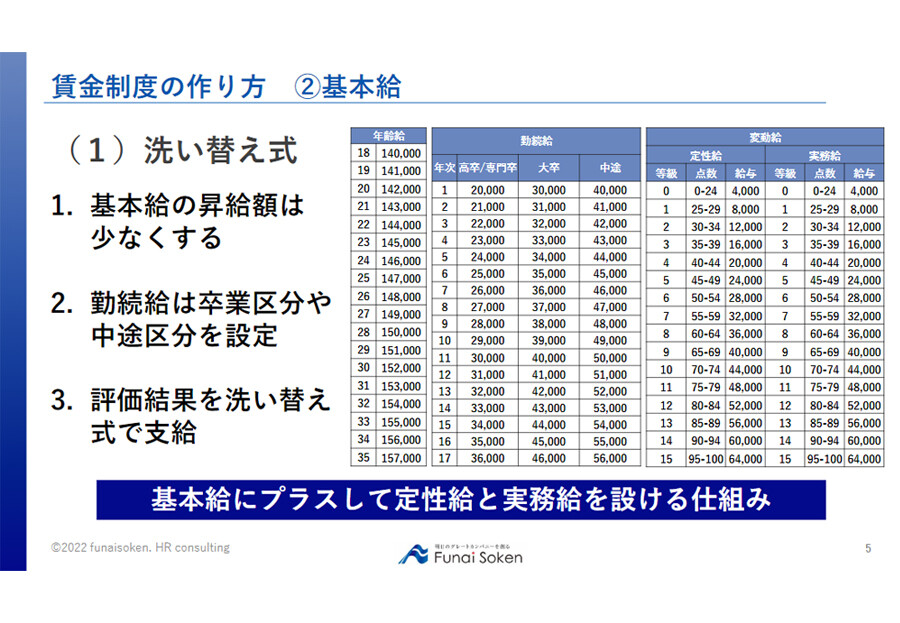

洗い替え式

基本給に加えて、定性給と実務給を設ける仕組みです。年齢給や勤続給を参考に、基本給を決定し、評価結果を洗い替え式で支給します。洗い替え式は、基本給の昇給額を少なくし、評価結果を給与に反映させやすくする効果があります。例えば、18歳、入社1年目(高卒)、定性28点、実務30点の場合、基本給は180,000円になります。また、25歳、入社3年目(大卒)、定性40点、実務50点の場合、基本給は227,000円になります。

等級号俸制

評価の点数によって、昇給額を決定する仕組みです。等級ごとのスタート金額を設定し、号ごとの金額幅を設定し、評価結果によって号の変動を設定します。等級号俸制は、社員の等級や号俸に応じて給与を支払うものであり、社員のキャリアパスを明確にする効果があります. 例えば、2号俸、1等級の場合、基本給は201,000円になります。また、4号俸、2等級の場合、基本給は233,000円になります。

3.各種手当の設計

会社の方針に合わせた手当を設計します。役職手当は、役職がつくことで給与が大幅に上がるイメージを持たせることが重要です。その他手当(通勤手当、住宅手当、家族手当、資格手当など)は、導入理由・目的を明記し、会社のメッセージとして社員に伝えることが大切です。また、固定残業手当を導入する場合には、導入要件をしっかりと確認しておく必要があります。

・役職手当は、社員のモチベーションを高め、キャリアアップを促進する効果があります。役職手当を導入する際には、名ばかり管理職からの脱却を目指し、部門目標達成、部門状況把握、部下育成などの役割を明確にする必要があります。例えば、主任の役職手当は15,000円、課長・店長の役職手当は50,000円、部長の役職手当は100,000円などが考えられます。

・その他手当は、社員の生活を支援し、福利厚生を充実させる効果があります。通勤手当は、通勤負担を補助し、住宅手当は、生活負担を補助し、家族手当は、家族負担を補助し、資格手当は、社員のスキルアップを推奨する効果があります。例えば、住宅手当は5,000~10,000円(世帯主のみ)、家族手当は3,000~5,000円(子ども一人につき、18歳まで支給)などが考えられます。

・固定残業手当は、実際の労働時間に関わらず、月給に固定分の割増賃金を支払う制度です。固定残業手当を導入する場合には、以下の要件を満たす必要があります。

1.独立した手当項目で支給されていること(基本給と明確に区別されていること)

2.定額残業代によってまかなわれる残業時間数を超えて残業が行われた場合には、別途精算すること

3.就業規則および労働契約において、時間外割増賃金の固定支給分であることが明確に示されていること(時間外労働の時間数と残業手当の額を、就業規則ではなく、労働契約通知書で明示)

4.実際の残業時間が定額分に満たない場合でも賃金控除が行われないこと

4.月給の検討

同業他社の給与調査を行い、自社の給与水準を検討します。競合他社の初任給、固定残業代、年間休日などを参考に、給与水準を決定します。やみくもに自社の給与水準を決めず、競合の情報をもとに検討することが重要です。例えば、競合A社の塗装営業の初任給は170,000円~218,000円、年間休日は101日です。競合B社の塗装営業の初任給は185,000円~300,000円、みなし残業は5,000円(固定残業代無し)、精勤手当は10,000円、年間休日は87日です。

5.年収シミュレーションの提示

年収の推移イメージを提示し、社員に長く働くイメージを持ってもらいます。勤続年数に応じて、年収がどのように推移するのかを計算し、提示します。年収シミュレーションは、社員のモチベーションを高め、定着率を向上させる効果があります。

船井総研のコンサルティング

船井総研では、賃金制度の作成に関するコンサルティングを通じて、企業の成長を支援しています。固定給の設計方法、各種手当の設計、競合調査、年収シミュレーションなど、賃金制度に関するあらゆるご相談を承っております。初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

船井総研は、中堅・中小企業を対象に専門コンサルタントを擁する日本最大級の経営コンサルティング会社です。業種・テーマ別に「月次支援」「経営研究会」を両輪で実施する独自の支援スタイルをとり、「成長実行支援」「人材開発支援」「企業価値向上支援」「DX(デジタルトランスフォーメーション)支援」を通じて、社会的価値の高い「グレートカンパニー」を多く創造することをミッションとしています。

船井総研のコンサルティングは、現場に密着し、経営者に寄り添った実践的なものであり、様々な業種・業界の経営者から高い評価を得ています。賃金制度の作成でお悩みの経営者の方は、ぜひ一度、船井総研にご相談ください。