「人が育つ風土・組織づくり」で企業成長を加速する!

人が育つ風土・組織づくり:企業の持続的成長を支える基盤

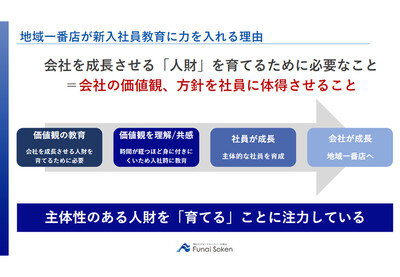

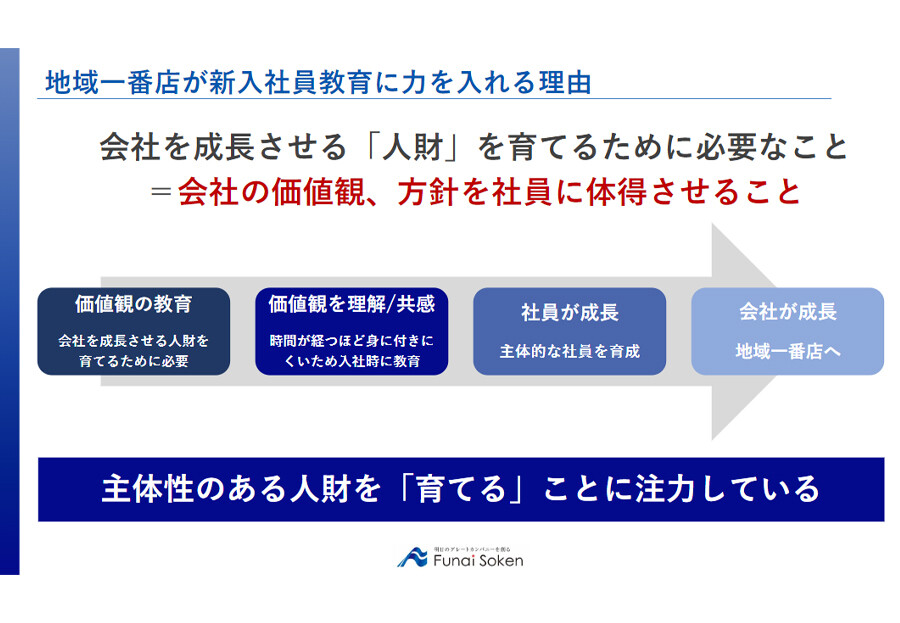

企業の成長において、社員一人ひとりの成長は不可欠です。社員が長期的かつ継続的に成長していくことこそが、会社全体の発展に繋がります。しかしながら、社員は自然に成長するものではなく、その成長には相応の時間が必要となります。したがって、企業が社員が自ら成長しようとし、また、上司が部下を育成しようとするような組織的な「仕組み」を用意することによって、初めて「人が育つ風土・組織づくり」が実現するのです。

人が育つ風土・組織づくりの重要性

社員は決して、放っておいても成長するわけではありません。日々の業務に追われる中で、社員の成長の方向性は、企業の意図する方向とは異なるものになる可能性もあります。また、社員の能力開発には時間がかかり、一朝一夕で成果が出るものではないという認識が必要です。

企業の持続的な成長のためには、社員の「長期的」「継続的」な成長を実現することが不可欠です。この目標を達成するためには、社員自身が「自ら成長しよう」と考え、さらに「部下を成長させよう」と自然に意識するような「仕組み」を企業が主体的に用意することが重要となります。

ここでいう「風土」とは、社内で共通認識されている独自のルールや価値観、考え方を指します。一方、「組織づくり」とは、「企業の仕組み」によって人を動かしていく仕掛けのことです。この両輪が揃うことで、企業全体として成長を志向する強力な文化が醸成されます。

成長の指標を見える化する

社員の成長を効果的に促すためには、成長の指標を明確にし、社員に「見える化」することが非常に重要です。成長する方向や、そのためのステップを具体的に示すことで、社員は自身の現在地と目指すべき場所を理解しやすくなります。成長の指標は、大きく分けて以下の二つの側面から捉えることができます。

•「会社の想い」を大切にする

•「会社の業績」に貢献する

「会社の想い」を大切にする

「会社の想い」とは、具体的には企業理念やミッション、ビジョン、そしてそれらを実現するために社員一人ひとりが持つべき価値観や取るべき行動を示した行動指針やクレドを指します。

•企業は、自社の“今”にマッチした企業理念やミッション、ビジョンを作成(あるいは見直し)する必要があります。

•さらに、作成された企業理念やミッション、ビジョンと整合性の取れた行動指針やクレドを作成(あるいは見直し)することが重要です。

•そして、これらの行動指針やクレドをもとに、社員の定性的な側面を評価するための指標を作成することが求められます。

例えば、準備や段取りの仕方、約束の守り方、他の社員への助言の仕方などが評価の対象となり得ます。

「会社の業績」に貢献する

「会社の業績」とは、直接的には売上を指しますが、その売上に貢献するために各部署や各職種で上げるべき成果は異なります。社員が日々の実務で行っていることこそが、評価すべき重要な要素となります。

•企業は、まず各部署や各職種を整理する必要があります。

•次に、それぞれの部署や職種において上げるべき具体的な成果を整理することが重要です。

•そして、その成果に直接結びつく行動を整理することで、評価の軸が明確になります。

ただし、実務で行っていること全てを評価項目としてしまうと、評価項目が多岐にわたりすぎて、効果的な評価が難しくなる点に注意が必要です。具体的な評価項目としては、例えば成約に繋がる提案力、整備作業スキル、5Sの実践度合い、目標達成へのコミットメントなどが挙げられます。

成長の軸:成果を出すプレーヤー or 成果を出す人を管理・育成するマネージャー

社員の成長の方向性としては、大きく分けて二つの軸が考えられます。

•成果を出すプレーヤー:自分自身が成果を出し、業績に直接的に貢献するプレーヤーとして成長していくキャリアパスです。企業は、このタイプの成長を期待する職種を整理し、入社からどの段階までプレーヤーとしてのキャリアを設定するかを職種別に明確にする必要があります。また、各職種別に具体的な評価基準を定めることが重要です。例えば、営業職であれば、年間粗利額、新車比率、付保率、顧客アンケートの評価点などが数値目標として設定されることがあります。

•成果を出す人を管理・育成するマネージャー:社員を管理・育成することによって、間接的に業績に貢献するマネージャーとして成長していくキャリアパスです。このためには、まず役職の階層を決定し、各役職別にどのような区分で基準を設定するかを検討する必要があります。そして、区分別にどのような行動や成果で評価するのか、具体的な基準を定めることが重要です。例えば、部下の個人実績の進捗管理能力、クレーム発生時の対応力、育成経験、部門のKPI達成度などが評価項目となり得ます。

具体的な職位ごとの基準例としては、リーダー、マネージャー、事業部長、拠点長、エリアマネージャーなどが設定され、それぞれの役割に応じた数値目標や行動基準が定められます。これらの基準は、勤続年数や過去の評価、具体的な実績などを考慮して設定されます。

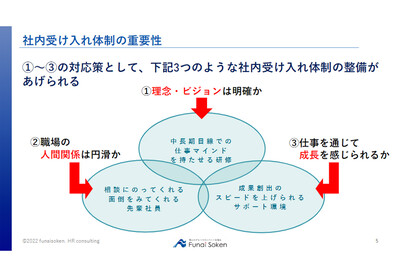

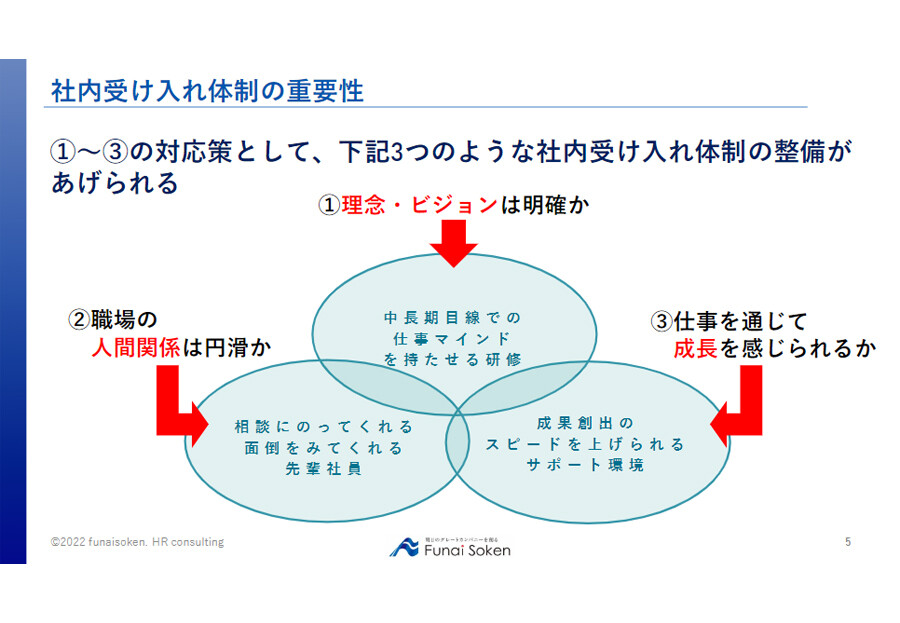

社員が自ら成長しようとする環境・体制づくり

社員の成長を促すためには、社員自身が「成長したい」と自発的に思えるような環境と体制を構築することが不可欠です。

成長に対するモチベーションを“継続的”に高める

社員が常に次のキャリアや成長を意識できるように、制度を継続的に運用することが重要です。

•プレーヤーやマネージャーそれぞれの基準の進捗状況を見える化し、最低でも年2回、理想としては月1回の頻度で本人と上司が面談を実施することが推奨されます。

•定性評価や実務評価に対しても目標を設定し、日々の業務の中でその進捗状況を確認する機会を設けることが効果的です。

•育成面談シートなどを活用し、自己評価と上長評価のギャップを把握したり、本人の希望や夢(やってみたい仕事、なりたい姿)を共有したりすることで、成長意欲を高めることができます。また、上長としても、部下に対してどのような成長を期待しているかを明確に伝えることが重要です。

.•半年に一度の面談シートから重要な項目を抜き出し、進捗状況や具体的なアクションプランを共有し、定期的にフォローアップすることで、成長を継続的にサポートします。

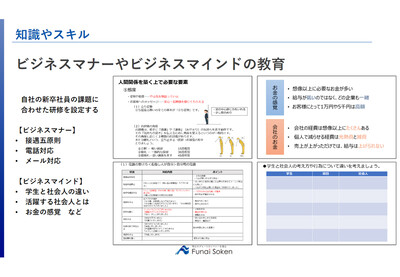

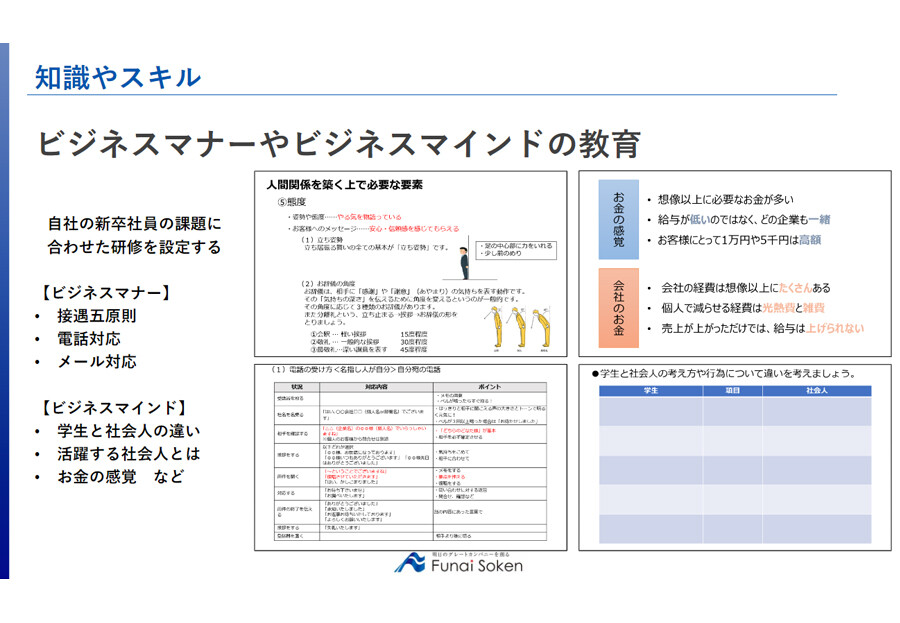

自ら学べる機会を提供する

社員が自身の目標達成に向けて自ら学び、成長できる機会やツールを用意することも重要です。

•業務に関する冊子や動画のマニュアルを用意し、社員がいつでも必要な情報を入手し、学習できる環境を整えます。

•研修や勉強会、テスト、コンテストなどを定期的に計画し、実行することで、社員の知識やスキル向上を組織的に支援します。過去の研修動画や幹部講話を公開することも、学習機会の提供に繋がります。

•用意した育成ツールの情報や内容は、最低でも1年に1回の頻度で見直しを実施し、常に最新の状態を維持することが重要です。

•その他、業界用語集、各種システムへのリンク、申請フォーム、Q&A集など、業務に必要な情報にアクセスしやすい環境を整備することも、社員の自律的な学習を促進します。

上司が部下を成長させようとする環境・体制づくり

社員の成長には、上司の積極的な関与と育成意欲が不可欠です。 そのためには、上司が部下を成長させようとする環境と体制を組織として整備する必要があります。

上司が部下を成長させようとする環境・体制づくりの必要性を考えさせる

管理職に対して、部下の成長を本気で考える必要性を理解させ、動機付けることが重要です。

•可能な限り正社員で就ける最上位役職まで基準を明確にすることで、管理職自身もキャリアアップへの道筋を描けるようにします。

•昇格基準に教育や育成、指導に関する要件を含めることが有効です。場合によっては、過去に部下を昇格させたことがあるかどうかを要件に盛り込むことも効果的です。これは、自身のキャリアアップのためには、部下の育成が不可欠であることを管理職に認識させることに繋がります。

本気で部下のことを考える機会を提供する

上司が日々の業務に追われるだけでなく、部下の成長について真剣に向き合う機会を意図的に設けることが重要です。

•昇格基準を設定するだけでなく、本人と上司が経営陣の前でプレゼンテーションを行う機会(審査会)を設けることは、上司が部下の成長を真剣に考え、その成果を経営層に説明する良い機会となります。

•審査会の所要時間や流れ、プレゼンしてもらう内容、事前提出資料、当日の審査員と審査基準などを明確に定める必要があります。

•プレゼンテーションの内容としては、例えば3カ年ビジョン・目標を設定し、それに向けて自分がどう動き、所属課(拠点)、所属事業部、会社に対してどのように貢献していくかを発表する形式が考えられます。

•この際、上長からも部下の成長についてコメントする時間を設けることで、上司の育成責任を明確化し、部下への期待を共有することができます。

このように、組織全体で「人が育つ」ことを重要な経営課題として捉え、様々な施策を継続的に実施していくことが、企業の持続的な成長を実現するための強固な基盤となるでしょう。

関連するダウンロードレポート

ご相談の流れ

- 以下の流れにて、まずはお気軽にお問い合わせください。

貴社からのお問合せ

コンサルタントからご連絡

※目安1~3営業日以内無料経営相談

※45分~1時間程度