新入社員研修でよくあるお悩み

新入社員研修に関して、以下のようなお悩みが多く聞かれます。

•研修内容:「そもそも新入社員研修の内容って何をするべき?」「毎年ありきたりな内容なので、面白い内容を取り入れたい」

•受講態度:「やらされてる感があり、受け身の姿勢で参加している」「参加者によって温度感に差がある」

•成果:「研修後一時的に効果は出るが持続しない」「刺激はあるが、その場限りで実践できていない」

これらの研修における課題は、研修内容が表面的な知識の付与に留まり、新入社員の主体性や内発的な動機を引き出せていないことに起因する可能性があります。また、研修内容が画一的で、個々の新入社員の状況や成長段階に合わせたサポートが不足していることも、効果が持続しない原因と考えられます。これらの悩みは、オンボーディングという考え方で解決できる可能性があります。

オンボーディングとは?

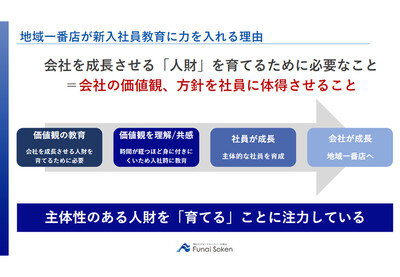

オンボーディングとは、新卒や中途の新入社員が早期に活躍できるように、一律に行われる研修とは別に、個々が業務で必要となる知識や技術を提供したり、会社やチームにいち早くなじめるようサポートしたりといった、一連の取り組みを指します。オンボーディングは、入社前から始まり、数ヶ月から1年にわたる継続的なプロセスとして捉えることが重要です。これにより、新入社員は会社へのエンゲージメントを高め、早期に戦力化することが期待できます。

理想の育成ステップ

新入社員の理想的な育成ステップは、内定者時代から入社1年目にかけて、以下の段階を経ることが考えられます。

•内定者研修:ビジネスマナーを学び、入社企業への不安⇒会社好き、仕事内容への不安⇒仕事好き、人間関係への不安⇒仲間好きの3つの好きを育成し、不安を解消します。内定者研修では、入社前に企業文化や社員との交流を深める機会を提供することで、新入社員の心理的な準備を促し、スムーズな入社へと繋げます。

•スキル研修(若手社員向け研修):業界や仕事の考え方・知識、社内ルール・ツールの理解、ビジネススキル研修を通じて即戦力社員を育成し、現場の教育の負担を軽減させます。この段階では、OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)とOff-JT(集合研修など)を組み合わせ、実践的なスキル習得と体系的な知識の習得を両立させることが効果的です。

•将来活躍できるモデル社員を育成:経営者直轄の指導や同期との絆の醸成、モデル社員の浸透を図ります。長期的な視点を持ち、新入社員が将来的に組織を牽引する人材へと成長するための基盤を築きます。

新入社員研修で絶対に伝えてほしい3つのこと

将来活躍できるモデル社員を育成するために、新入社員研修で絶対に伝えてほしいことは以下の3つです。

1.社長の思いを知る2.活躍スタンスを理解する3.モチベーションを高める

(1)社長の思いを知る

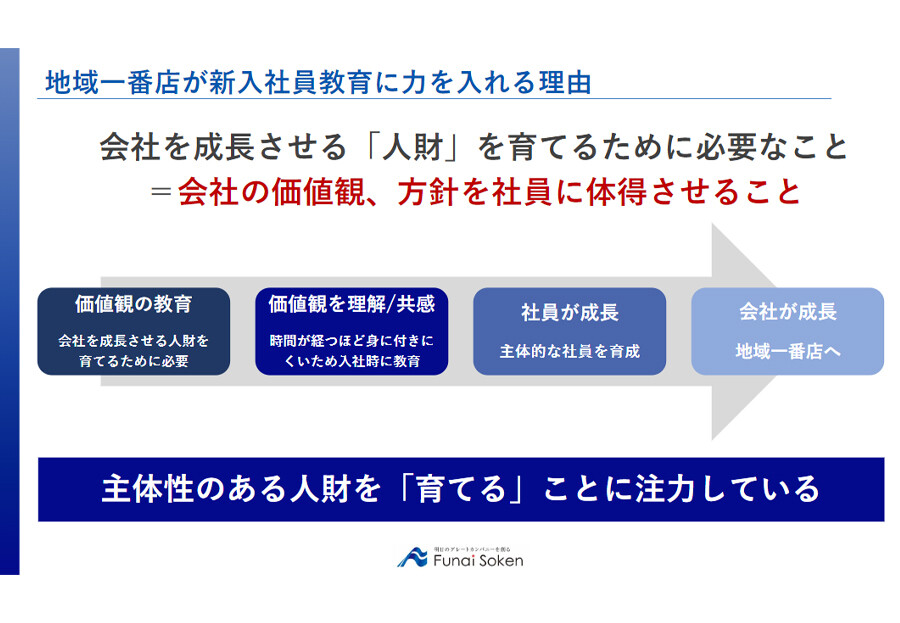

仕事に必要な基礎スキルとして最も重要な土台となるのは「企業理念・カルチャー」であり、その上にテクニカルスキルなどの後天的に獲得しやすいスキルが積み重なります。成果を出すためにテクニカルスキルの研修から行いがちですが、それでは従業員の進む方向がバラバラになってしまいます。まずは企業理念やカルチャー、つまりは「社長の思い」についてしっかりと理解してもらい、自社で働く上でどこを向いていれば良いのか目線を揃えることが重要です。企業理念やカルチャーは、組織の羅針盤となるものであり、新入社員が組織の一員として共通の目標に向かって進むための基盤となります。

研修カリキュラム参考例:

•社長講話:社長自らが経営理念を掲げている理由や、その理念を達成するために会社と社員がどう行動していきたいのかなど、新入社員が当事者意識を持って聴講できる内容のトップスピーチを行います。単に理念を読み上げるだけでなく、具体的なエピソードや自身の経験を交えながら語ることで、新入社員の共感を呼び、より深く理解を促します。

•社長の意図を考える:一般的な「聞いて終わり」の講話ではなく、講話を聴いて社長がなぜこの研修を実施しようと思ったのか、どのような姿勢を求められているのかを逆算して考えてもらうことで、経営者の思いを理解してもらいます。グループワークやディスカッションを通じて、新入社員同士が意見交換を行い、多角的に社長の意図を理解する機会を設けることも有効です。

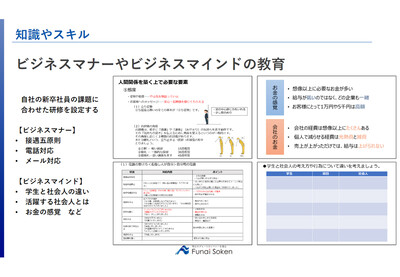

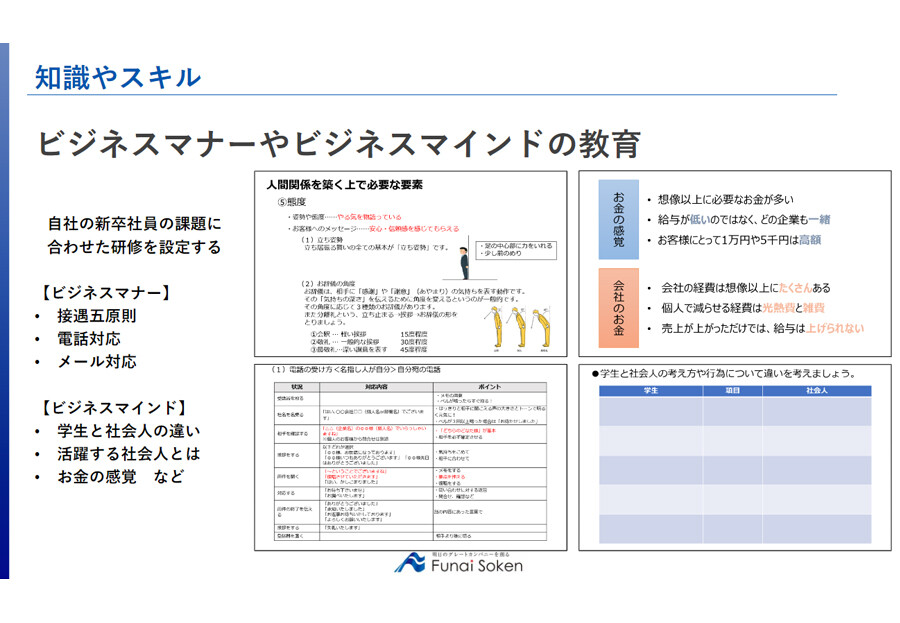

(2)活躍スタンスを理解する

スタンスを強化するためには、新人の表面的な「望ましくない行動」を正すのではなく、新人の深層に存在する「望ましくない暗黙の前提」にアプローチすることが必要です。社会人として活躍するためには、知識やスキルだけでなく、仕事に対する意識や考え方といったスタンスが非常に重要です。

アプローチの手順:

1.「望ましくない前提」を持っていることに気づかせる

2.「望ましい意識・考え方」へと導く

3.「望ましい行動」が実践できるように背中を押す

新入社員が入社時点で持っている意識や価値観を整理し、モデル社員の意識や考え方を教え、モデル社員の行動を提示・組織としてサポートする仕組みを提示します。時代と共に変わる新入社員の特性を踏まえた上で、表面的な知識だけでなく、意識と行動を変える研修コンテンツを準備することが重要です。

研修カリキュラム参考例:

•自責と他責ワーク:社会人として仕事をするうえで、他責ではなく自責で考えることの重要性を認識してもらうワークです。具体的な事例を用いて、自身の行動や結果に対する責任を自覚させ、主体的な行動を促します。

•先輩社員講話:モデル社員に仕事への向き合い方やこれまでの取り組みを直接講話してもらうことで、活躍する社員のスタンスを理解してもらいます。複数の社員に講話してもらい、ロールモデルとなる社員を見つけてもらうことが望ましいです。異なる部署や職種の社員の話を聞くことで、多様な働き方や価値観に触れ、自身のキャリアプランを考えるきっかけを提供します。

(3)モチベーションを高める

目標設定理論によると、人はより具体的で、より困難・チャレンジングな目標を設定するほど、モチベーションを高めます。また、達成した成果について明確なフィードバックがある時もモチベーションが高まります。モチベーションを高めるためには、「困難で具体的な目標」を立てることが有効ですが、高い目標だけでは目標との距離に失望し、かえってやる気を失ってしまう可能性があります。目標に対して、自分が今どこの地点にいるのか、ギャップを埋めるためにどんなことをやればよいのか、「適切な内容で適切なタイミングが認知するためのフィードバック」を行うことが必要です。新入社員が自律的に成長していくためには、内発的なモチベーションを高めることが不可欠です。

研修カリキュラム参考例:

•モチベーションワーク:自分のモチベーションの源泉を理解してもらうワークです。自分の大事にしている価値観を知ることで、目指すべき自分の姿(目標)を立てやすくします。自己分析ツールなどを活用し、自身の価値観や興味関心を深く理解する機会を提供します。

•目標設定ワーク:モチベーションを高めるためにひとりひとり仕事での目標を立ててもらうワークです。目標設定するだけでなく、その後のアクションプランまで整理して、目標達成に向けた行動まで落とし込むワークです。SMART(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)な目標設定の方法を学び、具体的な行動計画に落とし込むことで、目標達成への意識を高めます。

船井総研が提供する「フレッシャーズカレッジ」

船井総研では、将来活躍できるモデル社員を育てるための新人研修カリキュラムとして、「フレッシャーズカレッジ」を提供しています。

全体スケジュール(例):

•第1回:オリエンテーション、マインドセット

•第2回:目標設定、習慣改革

•第3回:プレゼンテーションチャレンジ

•第4回:問題解決(自責他責)

•第5回:緊急重要を意識する+PDCAサイクル(PDCAサイクル、優先順位付け)

•第6回:自社理解

•第7回:モチベーションアップ

•第8回:キャリアビジョン形成、決意表明(1年後の自分)

•第9回:卒業プレゼンテーション

フレッシャーズカレッジのポイント:

1.社長講話を毎月行うことで新入社員に社長の思いを伝えます。これにより、新入社員は経営層の視点や企業の方向性を継続的に理解することができます。

2.現場で学ぶ仕事以外の地力を養います。ビジネスの基礎力や問題解決能力、コミュニケーション能力など、配属後の業務で必要となる土台をしっかりと構築します。

3.将来活躍できるモデル社員にモチベーションを与えます。目標設定やキャリアビジョンの形成を通じて、新入社員の成長意欲を引き出し、主体的なキャリア形成を支援します。

4.ディスカッションと発表が多く、社員の主体性を引き出します。受け身の研修ではなく、積極的に参加し、自ら考え、発信する機会を多く設けることで、主体性と問題解決能力を養います。

5.同期との絆を醸成し、早期離職を防止・定着率アップを目指します。グループワークや共同での課題解決などを通じて、同期との連帯感を高め、困難な状況でも支え合える関係性を構築します。

船井総研でお手伝いできること

株式会社船井総合研究所は、中堅・中小企業を対象とした日本最大級の経営コンサルティング会社として、成長実行支援、人材開発支援、企業価値向上支援、DX(デジタルトランスフォーメーション)支援など、幅広い分野でコンサルティングサービスを提供しています。本稿でご紹介した新入社員研修に関する課題解決や、効果的な新人研修 カリキュラムの設計、そしてオンボーディングの導入・運用について、もし貴社がお困りの際は、ぜひ船井総研にご相談ください。貴社の状況を詳細にヒアリングさせていただき、最適なソリューションをご提案させていただきます。