認定日本語教育機関 申請支援:成功への道

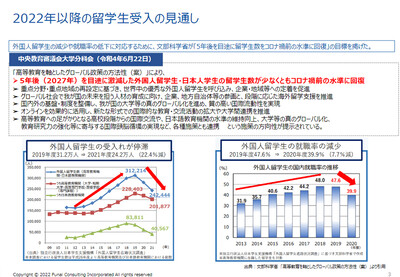

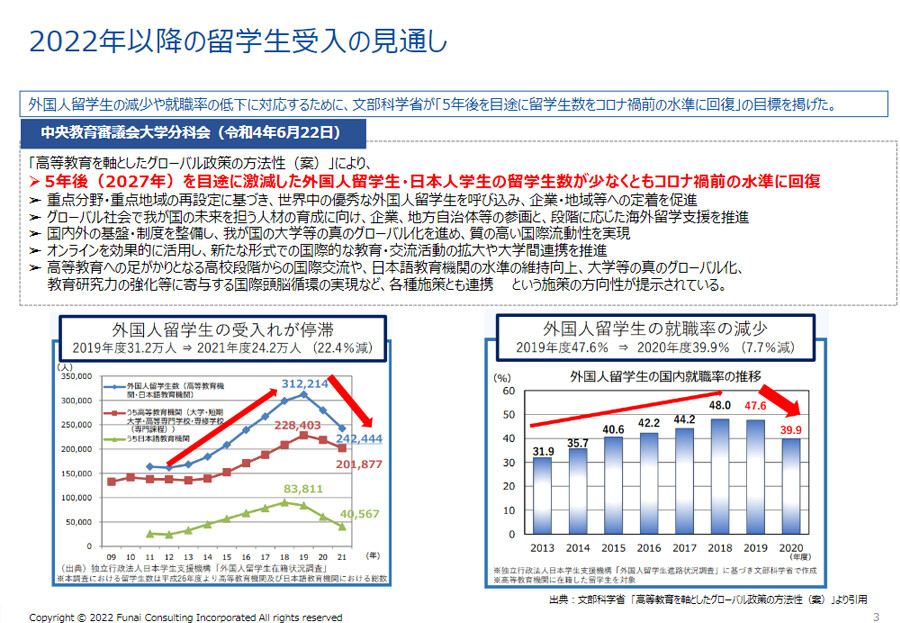

現在、日本国内では在留外国人(留学・就労・生活のための)や日本語学習者の数が年々増加しています。

しかし、この増加に伴い、日本語教育の質の確保や、専門性を持つ教員の確保が追いついていないという課題がありました。

また、学習者等が日本語教育機関を選ぶ際に、教育水準に関する正確な情報が確認しにくいという問題も存在していました。

新制度導入の背景と「教育の質」の重視

このような状況を受け、これまで法務省出入国在留管理庁が管轄していた日本語教育機関の認定業務は、文部科学省へと移管され、新たに「認定日本語教育機関」という制度が始まりました。

この新制度の最大の目的は、日本語教育全体の質の確保です。

特に「教育の質」が重視され、登録日本語教員の配置や教育課程の作成等が厳しく審査されます。認定された日本語教育機関の情報は公表されるため、教育水準の透明性が高まります。

しかし、この新たな認定制度の認定は非常に厳格な審査を伴います。

過去2回の申請状況を見ると、認定率は30%台と低く、多くの機関が不認定を避けるために申請を取り下げているのが現状です。

これは、文部科学省が要件を満たさない日本語学校の申請を認めず、取り下げを推奨するなど、非常に厳しい審査を行っていることを示しています。

これまで法務省告示校として運営されてきた機関であっても告示校からの更新申請についても、新規申請と別途、厳格な確認が必要となる場合があります。不認定となる可能性は十分にあります。

認定日本語教育機関の申請手続きと重要ポイント

船井総研では、この厳しい状況下で認定日本語教育機関の認定を成功させるための申請方法と重要なポイントについて詳しくご説明いたします。

文部科学省による認定審査は、これまでの法務省告示校の審査とは異なり、「教育の質」を重視する点が特徴的です。

特に、教員と教育課程に関する要件が変更されており、これが認定の大きな焦点となります。

1. 教員要件の変更点

これまでの「大学等で日本語教育に関する課程を修了した者」「420時間以上の研修修了者」「日本語教育能力検定試験合格者」等の要件に加え、今後は「登録日本語教員(国家資格)」の保有が必要となります。登録日本語教員となるには、日本語教員試験(基礎試験・応用試験)の合格と実践研修の修了が求められ、教員の専門性向上と質の確保がより厳しく求められています。

2. 教育課程の変更点

教育課程は、「専ら日本語の教育を受ける者にとって適当と認められるもの」であることに加え、B2レベル以上を目標とする課程を一つ以上設置することが求められます。また、課程の目的・目標や生徒の日本語能力に応じ、適切な授業科目を体系的に開設し、それを担当する能力のある教員が適切な教材を用いて教授することが必要です。特に、「日本語教育課程編成のための指針」に基づく内容になっているかどうかが厳しく確認されます。教育課程の概要や教材の選択理由については、「日本語教育の参照枠」や「認定日本語教育機関日本語教育課程編成のための指針」に沿っているかが確認され、評価基準と別途、細部まで確認される可能性があります。

3. 認定スケジュール

認定の申請機会は年に2回設けられています。 例えば、1回目の審査スケジュールでは、おおよそ以下の流れで進みます。

● 3月上旬頃: 事前相談予約受付開始

● 4月〜5月頃: 事前相談

● 5月下旬頃: 申請締切

● 6月〜7月頃: 担当官による実地確認の実施(※必要に応じて)

● 7月〜8月頃:一次審査

● 9月頃:二次審査

● 10月頃: 認定

● 翌年度4月頃: 新規開設

2回目のスケジュールは下記の通り進行します。

● 8月上旬頃: 事前相談予約受付開始

● 9月〜10月頃: 事前相談

● 10月下旬頃: 申請締切

● 11月〜12月頃: 担当官による実地確認の実施(※必要に応じて)

● 12月〜2月頃:一次審査

● 3月頃:二次審査

● 4月頃: 認定

● 10月頃: 新規開設

4. 経過措置と事前準備の重要性

既に法務省告示校として認定されている機関には、5年間の経過措置が設けられています。令和11年(2029年)3月31日までに認定日本語教育機関として認定を受ける必要があるため、計画的な準備が不可欠です。この期限までに認定を受けられない場合、現在の告示校としての資格を失うことになります。更新の結果、不認定となる場合も考慮して準備を行うことが必要です。

特に、事前相談に臨む際は、原則として申請に必要な書類を全て揃え、事前相談日の14日前までに提出する必要があります。このため、事前の準備は重要となります。

5. 面接審査のポイント

船井総研では、審査の過程において面接審査が極めて重要な項目であると認識しています。面接は一次審査と二次審査の間に実施され、約2時間を要します。設置者、校長、教務主任などの主要な役職者が参加対象となり、提出された申請書類に基づいて包括的な質問が行われ、申請内容の理解度や意図が確認されます。審査官が納得できる回答ができない場合、その後の審査結果に影響を与える可能性があるため、入念な準備が必要です。

日本語学校が認定日本語教育機関として十分に運営できる体制が整っているか、また教育の質を継続的に評価・確保できるかを厳しく審査する目的で行われます。

不認定・取り下げの場合

仮に不認定や取り下げになった場合でも、なぜ不可になったのか等の理由が付され、1年後に再申請が可能です。

そのため、再申請を前提として申請に臨むという考え方もございます。

船井総研へのご相談をお勧めします

このように、認定日本語教育機関の認定は、単なる手続きではなく、日本語学校運営の根幹に関わる大きな変更を伴い、その審査は非常に厳格です。

特に、認定日本語教育機関の申請手続きは複雑であり、教育の質、教員要件、教育課程、運営体制、そして面接審査に至るまで、多岐にわたる準備と深い理解が必要と求められます。

船井総研は、これまでの実績と専門知識に基づき、貴社がこの複雑な申請プロセスを円滑に進め、無事に認定を獲得できるよう、最適なサポートをご提供いたします。

申請書類の準備から、教育課程・カリキュラムの見直し、教員要件のクリア、そして面接審査対策に至るまで、貴社の状況に応じたきめ細やかなコンサルティングを通じて、貴社の日本語教育事業の持続的な発展を強力に支援させていただきます。

お気軽にお問い合わせいただき、貴社の課題や目標についてご相談ください。貴社の成功を船井総研が全力でサポートいたします。

関連するダウンロードレポート

ご相談の流れ

- 以下の流れにて、まずはお気軽にお問い合わせください。

貴社からのお問合せ

コンサルタントからご連絡

※目安1~3営業日以内無料経営相談

※45分~1時間程度