難関突破!大学設置認可に係る教員審査

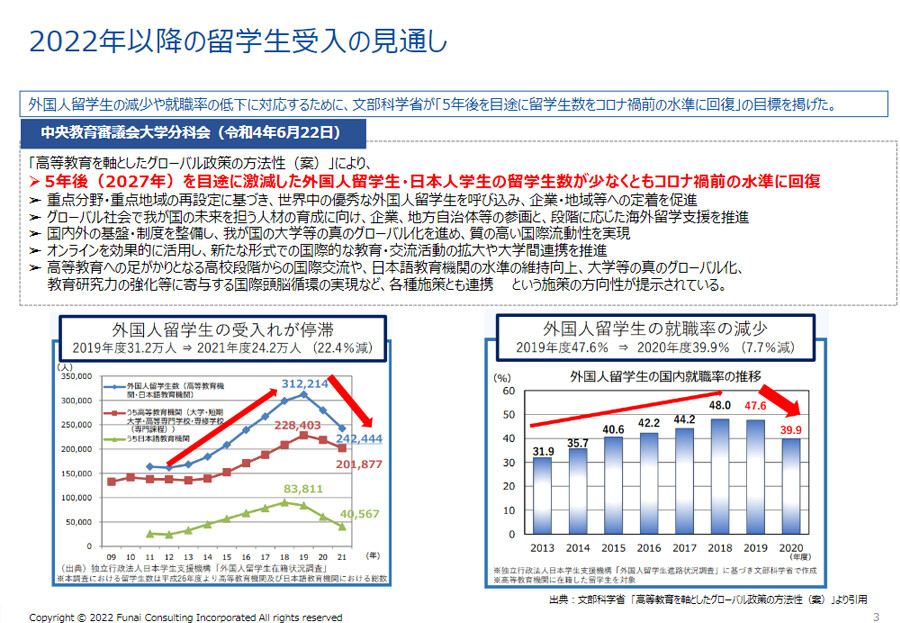

少子化による18歳人口の減少、そしてグローバル化の進展。大学を取り巻く経営環境は、めまぐるしいスピードで変化しています。

このような状況で大学が持続的に発展し、社会の期待に応え続けるためには、絶え間ない改革が不可欠です。

中でも、学部・学科の新設や再編は、大学の教育研究機能を強化し、競争力を高めるための重要な戦略といえるでしょう。

しかし、学部・学科の新設や再編には、文部科学省への設置認可申請が必須となります。

この申請プロセスは非常に複雑で、専門的な知識が求められます。特に、申請の根幹となる「教員組織の編成」において実施される教員審査は、その成否を左右する極めて重要な手続きです。

申請された教員が、担当予定の授業科目に対して十分な教育・研究能力を有しているか、適切な職位であるかなどが厳格に審査されます。

もし、この審査で不適格となる教員が多い場合、設置計画そのものに大きな影響が出る可能性もあるのです。

船井総研は、このような大学の経営課題に対し、コンサルティングサービスを通じて解決を支援しています。

特に、学部・学科の新設・再編における複雑な手続き、中でも専門性の高い教員審査のプロセスについても、これまでの豊富な実績に基づき、大学様を力強くサポートします。

ここでは、教員審査とはどのようなものか、そして円滑に進めるためのポイントについて、船井総研が培ってきた知見をもとにご説明します。

教員審査の概要と円滑な実施ポイント

船井総研が、大学の設置申請において最も重要だと考えているのが教員審査です。これは、文部科学省への大学・学部・学科の設置申請(認可事項のみ)の際に必要となる手続きで、申請された教員がその教育経験や研究業績から、十分な教育を行う能力があるかを文部科学省が判定するものです。

教員審査の対象と観点

教員審査の対象となるのは、設置申請を行う学部・学科などのすべての基幹教員(基準改正前は専任教員)です。非常勤講師は対象外となります。

審査は、以下の提出書類に基づいて行われます。

● 履歴書(個人調書)

● 教育研究業績書

● 担当予定授業科目

これらの書類をもとに、「教育業績」「研究業績」「実務実績」の3つの観点から、「職位の適合性」と「科目の適合性」が判定されます。審査は、文部科学省が設置する28の専門委員会によって行われます。

判定の種類と基準

教員審査の判定は、「職位の適合性」と「科目の適合性」の2つの側面から行われます。

■科目の適合性

担当予定の授業科目を受け持つことが可能かどうかが判定されます。判定結果は「可」「不可」、そして「適格な職位・区分であれば可」のいずれかです。

「適格な職位・区分であれば可」とは、審査結果で適格な職位や区分で改めて申請した場合であればその科目を担当できると判定されるケースです。

職位の適合性

助教から教授までの申請した職位で判定がなされます。判定結果は「適合」「保留」「不適格」のいずれかです。

● 「不適格」と判定された場合でも、適格な職位がある場合は、その職位で申請すれば適合となる可能性があります。

・判定例: 基幹教員(主専)として教授で申請し「適格」と判定された例や、別の教員が基幹教員(専他)として講師で申請し「不適格」、理由が「関連する業績が不足」とされ、適格な職位として「助教」が示唆された例もあります。

・教授として申請した教員が不適格となった場合、必要教員数を満たすためには、同じ教授の職位の教員を補充する必要があります。

教員調書作成のスケジュールと進め方

教員審査は書類審査のため、提出する調書(履歴書、教育研究業績書、担当予定授業科目)の完成度が申請結果に大きく影響します。そのため、計画的に調書を作成し、内容を十分に精査することが極めて重要です。

一般的な教員審査のスケジュール例は以下の通りです。

1. 教員の内諾を得る

2. 調書の作成依頼とマニュアル送付(~11月頃)

3. 調書の校正(12月~2月頃)

4. PDF化と申請(3月末頃)

特に「②調書の校正」と「③PDF化と申請」の期間は長く、多くの工数が発生します。

大学様の中には、この調書作成のスケジュール調整が不十分なために、教員ごとに様式が異なったり、申請直前に膨大な工数が発生したりするケースがよく見られます。その結果、十分に精査されていない調書を提出してしまい、本来なら適格と判断されるべき教員が不適格となってしまうことも。したがって、教員調書作成のスケジュール管理と、教員への作成補助が非常に重要になります。

調書作成体制と船井総研の支援

調書作成を円滑に進めるためには、適切な体制を構築することが効果的です。

船井総研では、マニュアルに基づいた調書作成を推奨しており、担当事務局(パート等でも可)を1~2名配置する体制をご提案しています。

具体的な役割分担は以下の通りです。

● 担当事務局

船井総研が作成したマニュアルに沿って、就任予定教員の方々に調書作成の指示を行います。不明点があれば船井総研に確認し、その回答をもとに教員へ修正依頼などを行います。

● 船井総研

マニュアルの提供と、不明点への回答を行います。教員の方々と直接やり取りをするのは担当事務局の方となります。

書類作成のポイント

教員審査を通過するためには、履歴書(個人調書)と教育研究業績書を適切に作成することが重要です。それぞれの書類作成におけるポイントをいくつかご紹介します。

■履歴書(個人調書)のポイント

● 学歴

予定職位が教授の場合、博士号は必須となることが一般的です。修士号の場合でも適格となるケースは稀ですが、その場合は博士号に相当するような職歴や実務実績が必要になります。

● 職歴

基本的には現職の職位を維持することになりますが、著しく業績が不足している場合は職位が下がる可能性もあります。論文数の目安としては、学問領域にもよりますが、教授で30本程度、准教授で15本程度、講師で10本程度、助教で5本程度が考えられます。

● 所属学会・社会活動

所属している学会や行っている社会活動について記入します。学会長などの役職経験がある場合は具体的に記載し、専攻に関連する社会活動も記載が必要です。

● 大学等開設後の職務状況

新設する大学、学部、学科に専属し、他に勤務しない場合は、基本的に記載の必要はありません。

■教育研究業績書のポイント

● 過去の教育実績

概要部分には、具体的に記載することが好印象を与えます。例えば、担当した授業の参加人数、教育内容、学生や教育への影響、評価などを具体的に記載すると良いでしょう。

● 実務実績

実務家教員として申請する場合、実務経験や実績を記載することがより重要です。こちらも、どのような取り組みを行い、どのような影響があったのかを具体的に記載することが望ましいです。

● 著書・学術論文・学会発表など

・先生方ごとに記載様式が異なることが多いため、事前に記載様式について教員の方々にお伝えしておくことが重要です。

・学術論文については、査読付き論文とそうでない論文が分かるように順番や記載を整えると良い印象を与えます。

・学会発表についても、招聘された発表がある場合は分けて記載すると良いでしょう。

・概要については、手引きの中で200字程度で記入が求められているため、当該著書や論文などについて200字程度で説明を記載します。

船井総研の教員審査サポートサービス

船井総研は、これらの教員審査に関する業務について、大学様を支援するサービスを提供しています。船井総研の教員審査サービスでは、大学様からいただいた教員の方々の調書資料に基づき、申請職位に対して「適格」「保留」「不適格」の仮判定を行います。

仮判定の結果が「保留」や「不適格」であった場合、申請職位での「適合」を獲得するために、船井総研から改善点や修正点などを申し送り事項として記載します。修正していただいた調書を再度お送りいただければ、改めて仮判定を実施することも可能です。

船井総研は、医療、工学、文学など幅広い分野での設置認可申請に関わってきた経験があり、過去の実績に基づいて精度の高い判定を行うことが可能です。また、実行支援をコンサルティングの特徴としている船井総研では、単に判定を行うだけでなく、前述したような調書作成マニュアルの整備などもご支援いたします。

船井総研が選ばれる理由

船井総研は教員審査だけでなく、学部・学科の改組に関しても、構想策定から実行支援までをワンストップでコンサルティングした多数の実績があります。

2020年以降だけでも、以下の多岐にわたる支援を行ってまいりました。

● 芸術系大学の改組に係るニーズ調査

● 市立高等専門学校の学科改編に係る申請支援

● 体育大学の新学部設置に関する検討

● リベラルアーツ学科の設置認可申請サポート

● 短期大学設立に向けた実行支援

● 心理系学部学科改組の構想策定と実行支援

● 医療系大学構想策定とその実行支援

● 通信制大学の設立実行支援

● 人文系学部改組支援

● 大学院設置に関する教員審査

● 福祉系学科改組に係る構想策定と実行支援

● データサイエンス系学科設置に係る構想策定と実行支援

● 大学院設置に関するアドバイザリー業務

● 教学マネジメント確立に向けたアドバイザー業務

船井総研のコンサルティングは、「結果にこだわる現場実践型」であることを特徴としています。

戦略や成長プランを策定するだけでなく、現場を動かし、実行までを支援対象とすることで、高い成功確率を実現しています。

年間6,070社以上のコンサルティング実績(2023年実績)があり、各業種・業界・テーマに特化した950名以上の専門コンサルタントが在籍しています。銀行や会計事務所などの出資母体を持たない独立系のコンサルティング会社です。

大学の設置・改組においては、複数の業者と契約するケースが多く見られますが、連携が不十分となり、せっかく策定した構想や狙いが実行まで落とし込めないという問題が起きることもあります。

船井総研は、アドバイスに留まらず、プロジェクトをリードし、構想策定から申請書への反映、そして計画の実行までを一貫して支援できる点が強みです。

大学経営のさらなる発展に向けて

大学経営において、学部・学科の新設や改組は、将来を左右する重要な経営判断です。

そして、その実現には、教員審査という難関をクリアする必要があります。

船井総研は、これまで多くの大学様をご支援してきた経験と実績に基づき、教員審査の円滑な実施はもちろんのこと、学部・学科の構想策定から文部科学省への申請、そして実行に至るまで、ワンストップでの支援が可能です。

貴学が描く教育研究ビジョンの実現に向け、どのような戦略を立て、具体的にどのように進めていくべきか。

特に、複雑な教員審査を含む設置・改組プロセスについて、専門家の知見や第三者の視点が必要だとお感じになられているのであれば、ぜひ船井総研にご相談ください。

船井総研の専門コンサルタントが、貴学の状況を丁寧にヒアリングさせていただき、最適なご支援策をご提案させていただきます。お問い合わせを心よりお待ちしております。

関連するダウンロードレポート

ご相談の流れ

- 以下の流れにて、まずはお気軽にお問い合わせください。

貴社からのお問合せ

コンサルタントからご連絡

※目安1~3営業日以内無料経営相談

※45分~1時間程度