株式会社アイエスエフネットの始まり

長島:

まずは、株式会社アイエスエフネットの基本的な会社情報をお願いします。

渡邉社長の熱い想いは常に

社員とも共有されている

渡邉社長:

当社は今から約15年前、2000年1月に創設したITのサービス提供会社です。ITのサービス提供会社は大きくインフラ系とアプリケーション系に分かれますが、当社はインフラの方で、いわゆるネットワークという分野です。そのサービスエンジニアの育成、派遣、受託等の全般のサービスをやっていこうということで設立しました。浅草橋で4名から始めた会社でしたが、15年ほど経った今、約3,000名(2014年2月現在)ほどの規模になりました。

当時のIT業界は、経験者以外は雇わないという会社が多い中、私は未経験者を、履歴書はこだわらずに、ニートもフリーターも構わずどんどん雇って教育していきました。私は以前、外資系のコンピュータ会社にいたのですが、それを聞いた同僚は、ほぼ失敗するだろうと(笑)。しかし実際は、ほとんど経験も知識もない人を採用して、5年で1,000名まで増えていきました。実は私が未経験者を採用したのには根拠があります。

それは1991年、創業する9年前に立てた、ひとつの仮説です。近いうちに電話やテレビなどの通信はインターネットに置き換わるはずだと。そうなった時に、通信の裏方のエンジニアを全部、日夜サポートするモデルが当たると。この仮説は当たり、携帯電話やテレビはすべて双方向になり、アナログからデジタルに変わりました。経営というのは仮説が大事ですね。この仮説が当たると会社は大きくなると思います。

2000年当時、ネットワークエンジニアはほとんど存在しませんでした。ですから一から教育しないといけない。しかもネットワークは人と人とのコミュニケーションが必要になってきます。開発エンジニアとの決定的な違いはここです。私は人を変えるのは10年かかると思っていますから、無知識や、経験がどうかよりも、コミュニケーション能力を重視しました。

業務スキルより大事なことは、言葉を理解し、役務を提供できるかどうか。その上に、資格も必要であると。ネットワーク系の資格、例えばシスコのCCNA、マイクロソフトのMCPなら、だいたい3ヵ月で取れます。しかし人間の性格は10年かかる(笑)。こうして基本、すべて資格を取ってエンジニアになっていき、しかも性格がいいわけですから(笑)どんどん大きくなっていったという、そんなモデルですね。これを東京だけでなく全世界で展開しているのが当社のビジネスモデルです。

長島:

なるほど。日本の拠点の数はどのくらいですか?

渡邉社長:

グループ会社も合わせると405拠点ぐらい(店舗除く)になります。世界では海外に8ヵ国です。

急成長ビジネスの仮説思考

長島:

先ほど、まわりが反対する事業は成功するというお話がありましたが。いま※1「20大雇用」というところまで含めて、反対されるということがあったのではないかと思うのですが。それでも、これはうまくいくと。仮説が経営の重要なポイントで、それがいけると思った根拠は何でしょう。

対談収録の様子

渡邉社長:

根拠はすごく簡単です。仮説を立ててうまくいったら成功するという理論の最初に、抜けていることがあるんです。それは、「社会の要請があって」ということですね。ITでいえば、無知識未経験の人をエンジニアにすることは、ニート・フリーターに知識をつけて雇用を作っていくということですからニーズがありますよね。あとはどうエンジニアにするかという、そこの間のブラックボックスをビジネス化したらいけるはずだと。

今、日本では少子高齢化が進んでいる。農業は就農数が減っている。障がい者雇用が減って、生活保護受給者が増えている。私のモデルはその問題を解決するモデルです。これから日本はどうなっていくか、課題は予測できても、解決できていない問題は多いですよね。しかもビジネスは短期間で収益を上げていかないといけないので、なかなか踏み出せない。でも私はそれをあまり気にせずやってきたということです。

長島:

すごいなと思うのは、社長の考えた仮説をもとに会社を急成長させることができたというところです。成長というのは、社会からの要請が正しいと考えたときに、例えば10年でなるとか15年でなるとか、予測は立っていたのですか?

渡邉社長:

創業時は6万人にしようという計画がありました。その後に上方修正して、現状は2025年までに10万人の企業にしたいと思っています。会社を大きくしたいというわけではなく、10万人の就労困難な人の雇用を作りたいということです。

長島:

社会の要請があり、仮設どおりに行けば、世の中も喜んでくれるというイメージですね。渡邉社長には、お会いするたびに次々と新しいことが始まっていますよね。実行スピードがとても速いです。

渡邉社長:

何か案件が来たら、私はyesかハイしか言いません。先輩だったらYes,Sir!ですね(笑)。社会の要請にのっとっていれば、とにかくやると。例えば一番わかりやすいのが、2013年4月に川崎市と結んだ、生活保護受給者100名の雇用協定です(※2014年4月に雇用達成)。これは社会的課題だと思ったのと、私のやってきたノウハウで雇えると思ったんです。まず本人としっかり面談をして、その内情をよく知って、まず雇うことを決めました。仕事はありません。かなりの利益を逸してしまうと。でも私はまず雇用して、その後に仕事を見つけます。だから創業当時は赤字なのに雇っていました。今はそこが違います(笑)

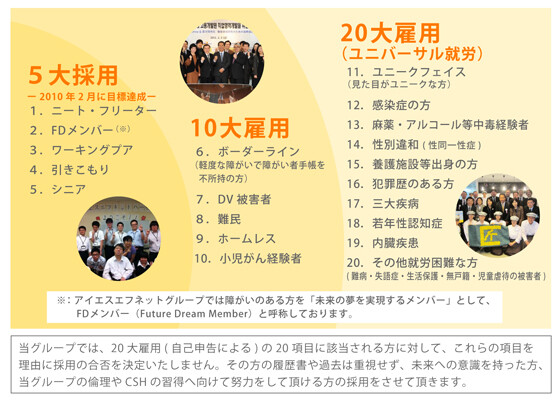

1人でも多くの方々に「働くことの喜び」や「生き甲斐の発見」してもらいたいと全従業員がこの課題に対して真摯に取り組んでいる「20大雇用」(ユニバーサル就労)

就労困難者の雇用

長島:

基本的にその考え方は変わらず、今は黒字の段階なのでやっていけると。一般的には、足りない人を補うような会社が多いと思いますが、まったく逆ですね。なぜこうしようと?

渡邉社長:

まず私は大義を背負いたいのです。だから生活保護需給者の人と面談をするのですが、ものすごくつらい人生を送ってきている。セイフティーネットとはいえ、働くことがやっぱり人間の尊厳なんです。私は基本的にできないと思ったことはやらないです。でも6割くらいできそうかな?と思ったらやります。雇ってから仕事を探すんです。作れない仕事なんてないですよ。

清掃などのボランティア活動の様子

長島:

渡邉社長の著書も読ませていただいたり、講演も聞かせていただく中で、どうやって仕事を見つけてくるのかが不思議で。

渡邉社長:

結果的に、会社の中で人の強みに合った仕事を見つけられるような仕組みになりました。例えば、私どもはITを中心にやっていましたが、それは難しい仕事から簡単な仕事ま課題であります。なぜこのモデルが成功したかというと、最初のエントリーで入ってきた人間は給料を払いながら教育するわけですが、ここでみんな挫折するんです。このブラックボックスを私は解決します。

その当時、エンジニアはきつい仕事だからとやりたがらなかった。でもITの仕事は高い。パソコンの設定やバージョンアップ、携帯の検証作業などの仕事は、当時、時給2,000円くらいだったんですね。それを取りにいきました。それについても仮説を立てました。そして時給2,000円で彼らに給料25万円を払った。160時間ですから32万円、経費と社会保険を払うとトントン、同じくらい。そして空いている土日と夜に研修して資格を取っていってもらった。このITに向いている人っていうのは、もともと我々でいうニート・フリーター、そういう人が中心でしたね。あるいは知的障がい者であったり、シニアの方ですね。シニアで女性の方だとITは難しい。ですからレストランなど新しい事業をどんどん作っていったのです。

ドリームポイント制度

渡邉社長:

あとは、社内の管理部門の仕事を切り出して、ドリームポイント制度として作っていますね。これは仕事を属人的しているかどうか、セキュリティーレベルが高いか、重要度が高いか、緊急度が高いかで、全部、カテゴライズしています。

例えば子どもができて、今までエンジニアだった人が続けられないと。もしくは子どもが病気がちだという人は、属人性が低くて、そしてセキュリティーレベルが低いものであれば、在宅で仕事をしてもらうというようにしました。そうすると、みんなスペシャリストになってきたと。これをBPO(Business Process Outsourcing/ビジネスプロセスアウトソーシング)で、外に取りにいったんですね。

長島:

なるほど。社内にある業務をカテゴライズして、事務的な作業、セキュリティーレベルの重要度がそれほど高くない仕事に関しては、部分分けして出すやり方だと。これは著書の中にもありましたが、反対が多かったと。どう乗り越えていかれたのですか

渡邉社長:

一番わかりやすいのは女性社員の例でしょうか。10人くらいが産休や育休から戻ってくるタイミングが重なり、なかなか仕事が作れない時があったんですよ。私は良い方法を思いついた!と思ったのに、女性社員はすごく嫌な顔をしていました。理由は後から聞いて、なるほどな、と思いました。例えば経理部門の女性は、自分のペースを決めて仕事をしているんです。そして人は変化を嫌う。神経を集中した仕事が続いたら、データ入力など簡単な仕事をしたり、お昼を食べた後は、ちょっと動く仕事をやってと。

特に女性は仕事のリズムを絶対崩してほしくない。そして何か仕事を出してというと、ものすごく取られた気持ちになるんですね。ですから、経理で今までずっと財務会計だけやっていたのに、急に管理会計をやれといわれると。経理では財務会計の中身くらいしか仕事を切り出せませんから。だから仕事を出しなさいというと、今まで割と軽めにこなしていた仕事を全部手放すという最悪な状況になるわけですよね。実際、このドリームポイントを導入した直後に2人辞めました。でも私は心を鬼にしてやり続けました。

もしこれをされる経営者さんがいたら、オーナーでゼロで始めてこれだけ苦労するわけですから、オーナーでない経営者は、社員が3割くらい辞めるつもりでやらないと厳しいと思います。ダイバーシティとかいう話になると、一人ひとりによって仕事を変えるわけですから、仕事のやり方を再構築しないといけない。その時の社員の反対はすごくあると思います。

どうやってこれを乗り切ってきたかというと、ドリームポイントの会議で、仕事を出した人を徹底的にほめまくりました。そうすると産休や育休から戻ってきた女性社員の仕事が全部作れるんですね。就労時間は月に160時間ですから、160時間を下回る勤務の仕方や、いきなり帰る人は白い目で見られる事があります。女性はそれが嫌で辞めてしまう場合もあるわけですが、当社のドリームポイント制度は全部単価が設定されているんですよ。価格設定は社長である私が承認したものなので、社員がその単価の仕事をやってアウトプットした給料は、全部自分がやったことになります。当社が女性のアワードをたくさんいただいている理由は、まずこの制度です。女性が辞めない。始めて4、5年頃に変化が出ました。本当に浸透したのは7年。7年経ったときに、その時に新人だった女性が、子どもが生まれて仕事を切り出される側に回るわけです。それは大きい。

長島:

それで期間が必要だと。

渡邉社長:

そうですね。育児休暇明けの人も含めて、それが全体の2割くらいになりました。2割となると、残りの8割の人間に影響を与えるということがわかりました。そして人が辞めないから増えていくということですね。

長島:

ちなみにこのドリームポイントの名前は社長が付けられたのですか?

渡邉社長:

そうですね。私の趣味です(笑)当社ではよく名称に「ドリーム」を付けるんですよ。「ドリーム」を付けて、障がい者のことは※2「フューチャードリームメンバー」と呼びますし。

FDM(Future Dream Member)から社長に贈られた プレゼント

長島:

なるほど。最初の方にお話がありましたが、採用については、とにかく面談をして、その人のいいところを見ておくということですが。人間性や価値観、そういうところを重視することは昔からですか?

渡邉社長:

そうですね。もともと男女年齢国籍にとらわれずに、グローバルカンパニーにしようとして会社を立ち上げました。その時によく人に言われたのが、グローバルをやるならクロスカルチャートレーニングが必要だよと。私はそうは思わなくて、本当のグローバルは男女年齢国籍に関係ない一定の軸での考え方に基づいた経営だという定義をして、仮説を立てました。ですから例えば20大雇用は、どの国に行っても賞賛されるんですよ。当社は人を雇う経営なので、やっぱりそこを評価されます。海外からも応募があり、先日は20人の外国人をスカイプで雇用しました。全世界から申し込みがありますよ。新卒もそうです。では去年と今年で採用は変わったかというと、まったく変わらず、むしろ増えています。なぜかというと軸が変わっていないから。結局そこに人が来るんですよ。国籍とか人種とか男女とか、変わらない軸なら共感する人は増えるんですね。私はできるだけどの人間でも共感できる軸でやっていこうと関係を築いてきて、大勢の人に共感してもらった結果、当社に入ってきてくれているということです。

※1:20大雇用(ユニバーサル就労)さまざまな事情で就労が難しい方々に対して、安心して働ける環境を創造し提供する取り組み。

(http://www.isfnet.co.jp/csr/society/)

※2:フューチャードリームメンバー(Future Dream Member : FDM)アイエスエフネットグループでは障がいのある方を「未来の夢を実現するメンバー」

大義重視型経営へ

長島:

渡邉社長は、もともと外資系企業に勤められていて、その後、2000年に株式会社アイエスエフネットを創業されました。外資系勤務の頃は利益重視、成績重視の世界観で戦ってこられたと思うのですが、創業のタイミングで、ミッション型や大義重視型経営のほうに心がぐっと動いたのでしょうか。

渡邉社長:

本来、組織は家族であるべきだと思います。人間が組織に求めるべき姿というのは家族だと思うのです。家族というのは一緒にいて、病気になったら助けたり、親だったら寝ないでフォローしたりするということ。ところが会社組織になったとたん、今まで一緒にやってきた仲間を、病気になったら切るという考え方。こんなことはそれこそ病気になってまう。私はそれらをおかしいと思っていました。そういうベースがない中での戦略、戦術は、一時的には経営に効くかもしれないが、長期では効かない。私はただ単に無知識未経験の人を採用したわけではないのです。人間性を重視しました。これは数値で説明できます。人の性格を変えるには10年は必要だけれど、教育して資格を取るのには約3ヵ月で済むという絶対的な優位性です。3ヵ月で人財は育つんです。こういった部分は外資系で勉強してきました。当然、会社なので一人あたりの売上や利益は考えていかなきゃいけない。その時に頭をよぎるのが「理と利のバランス」。理性の理と利益の利ですよね。利益だけ考えると、限界で切らなきゃいけない。でもやっぱりそれはダメなのだと思うわけです。特に強く考えるようになったのは2012年くらいでした。

長島:

もともとITの、どちらかというとネットワークエンジニアというところから事業をスタートされて、今は「匠カフェ」など飲食の領域もされています。ITという枠組みにとらわれずに、どんどん事業を展開されているのも、そのあたりから変わってきたのでしょうか。

渡邉社長:

そうですね。まず、保護者親との対話を徹底的にしています。親のほうが深刻なのです。ですから親との対話を徹底的にすると、より信念が固まりますね。そういう人たちと共感、共鳴できるようになったということもありますね。震災以降、さらにそういった思いが強くなりました。

福島や青山などにある「匠カフェ」。中核事業であるITという業種にとらわれず、飲食の事業も展開している。

厳しさの意味・叱る

長島:

話は変わりますが。渡邉社長の著書の中に、社長は明るく楽しいイメージだけれど、社員のみなさんには厳しく接する時もあるというお話がありました。他の中小企業の社長さんに聞くと、厳しく接することをちょっと躊躇してしまうと。また厳しくしすぎて社員が辞めてしまい、社員が定着しないという社長さんもいて、社員との関わり方、接し方に悩まれることが多いのではないかと思います。渡邉社長の中で、意識されていることなどありますか?

船井総合研究所 長島 淳治

渡邉社長:

私が叱るのは、こういう状況ですね。自分が目を話した隙に、赤ちゃんがひとりで歩いてしまい線路に落ちそうになったとき、叫びませんか?叫ばない人はいないと思います。そういう感覚です。仕事で失敗したとか結果が出なかったなどで怒ることはありません。私が叱るのは、そういう軸です。それでモチベーションが下がる人間はいません。ですから叱るというより、問いかける、叫ぶという感覚ですね。

長島:

なるほど。叱る基準は明確ですね。

渡邉社長:

明確です。その人がそれをやり続けると、社会からその人が淘汰されてしまうというようなことですね。例えば数字が上がらなくても淘汰はされませんが、その人が自分のことを中心にものを考えたり、自分がされて嫌なことを人にしているような場合には叱ります。でも外の人から見たら厳しいと感じるかもしれません。

私語・私用メールは禁止

長島:

あと著書の中で、就業時間中は私語私用メールは禁止しているとありますね。しかし最近は、社内はあえて楽しい雰囲気作りが大事だと、例えばコミュニケーションスペースを作ってラフに話せるようにするなど、一部ではそういった風潮もありますよね。そう見ると、私語私用メールを禁止することも、やや厳しいように見えますが。これを徹底されている理由というのは?

渡邉社長:

基本的にドリームポイント制でみると、仕事の単価を決めてやってもらうわけで すから、ひとり5分間を無駄にすると、3000人で15000分なのです。これはとてつもない時間で、ひとりが5分しゃべっていると、その分の障がい者雇 用はかなりの割合でなくなる計算です。ですから集中して早く終わらせようというイメージです。私は来年か再来年から、一日8時間の勤務を7時間とか6時間に変えていきたいと考えています。社員にとっての最大の福利厚生は、短い時間で高い給料だと思っているんですよ。ですからしゃべっていて残業するよりも、早く仕事をして早く帰った方がいいんです。特に女性はその感覚をすごく持っていると思います。仕事時間についてはそういう発想をす るんですよ。これにノーという人はいないでしょう。説明をしっかりすれば、和気あいあいという発想から、切磋琢磨という発想になります。就業時間が終わっ てから和気あいあいとすればいいのです。

アイエスエフネットグループ 代表 渡邉 幸義氏

長島:

就業時間中は切磋琢磨して全員で生産性を上げて、より高いパフォーマンスを上げようと。

渡邉社長:

特に子どもをもつ母親はドリームポイント制の仕事ですから、その仕事が終われば早く帰れるわけですよ。そこが一番明確ですよね。ダイバーシティの基本は、より単価の高い仕事をやって、より短い時間で終わらせることではないでしょうか。だから我々が今、行き着いているところはそこです。

長島:

リーマンショックの時に、売上は落ちたけれど利益が上がったというのは、たぶん今の話の延長線上にあると思うのですが。より濃密な仕事を短い時間で回して残業を減らしてくれた結果、利益が上がったと。その文化が、まさしく根付いた結果ということですね。

渡邉社長:

リーマンショックのすごく大変な時に、朝礼で言ったことがあります。「私は絶対に理不尽に人を切らない、たとえ障がいがあったとしても絶対に切らない」。そう宣言しているんですよ。

長島:

なるほど。

渡邉社長:

常に言い続けていますね。リーマンショックの時は、障がいのある方など一般的に就労が困難とされる方が他所ではたくさん解雇されたんですよ。でもうちでは絶対に切らないと宣言しました。泣いている人がいました。私も常にそのように宣言することでリスクを背負うんです。そういうのがとても大事かなと思いますね。

未来ノート

長島:

また少し話が変わりますが。渡邉社長について特徴的なのが「未来ノート」です。先々のことを全部予定にして、それを実行していくという独特のノートですが、あれは計画法とでもいうのでしょうか。未来ノートを始められたきっかけは何ですか。

渡邉社長:

未来ノートのきっかけは、前職で外資系企業に勤めていた時、営業職でしたが、いろいろあって1年半くらい事務仕事をした時期がありまして。その後に、再び営業をやることになったとき、ふと不安になったんです。私は小学校4年からデール・カーネギーの「道は開ける」を読んでいました。その中で、「今日一日の枠の中で生きる」という一文があって、カーネギーは「不安なことを消し去るためには朝から晩まで忙しくすればいい」と。ですから私はその不安を取り除くのに、いろいろな予定を書いて、それに集中していったんです。その時の名称は「クリアノート」でした。

それをずっと続けていったのですが、180冊目くらいかな?そのくらいの時に、計画がたびたび詰まることに気がつ付いたんですよ。なぜかというと、必ずインタラクトが入るんです。それが重なるとモチベーションが下がってしまって。人にコントロールされると、なかなか予定通りにはできないじゃないですか。それが嫌で、あるときから「未来」に変えたんです。2週間先を書いているので、1日や2日詰まったとしても、また取り戻せるんですね。だからそういったやり方で2週間先の準備をするようになりました。仕事の上でも、2週間先くらいがちょうど良いんです。アポイントなら2週間あれば取れますし。一瞬一瞬の精度が上がりました。その繰り返しによって、人生がすごく変わってきた気がします。いろいろな情報を取った上でホスピタリティーを提供することができるようになった。それが大きかったかなと思いますね。

26年間、一日もかかさず書いている未来ノート。

長島:

なるほど。渡邉社長はストレス診断をされたら、ストレスがゼロという診断が出て、きみ、人間じゃないよ、とお医者さんから言われたというエピソードをお聞きしたのですが。未来ノートをやり続けているからこそ、でしょうか。

渡邉社長:

やり続けるだけではなくて、潜在意識に入れているんです。私が書いているのはコクヨの200ページのノートですが、びっしり、26年間、1日もかかさず書いているんです。そして、このノートを埋め続けると宣言しているんです。ノートが埋まれば、どんなことがあっても会社は絶対に成長し続けると、潜在意識に入れ続けています。入れ続けることによって書くモチベーションというのができて、それが精神的な安定になってますね。

長島:

信じ込めていると。

渡邉社長:

人間っておもしろいですよ。1ヵ月くらい言い続けるとそうなれるようです。私はそれを15年続けているので、疑っていません。カーネギーの言う「心配なことを取り除く方法」はいくつかあって、人間が持っている不安は99%は杞憂であると。要は、思い過ごしであると。確かにほとんどそうなんですよ。起こりもしないことに人間は心を揺らしているんです。心を揺らしている時間は集中できない。もったいないじゃないですか。その代替策として未来ノートを実際にやって、ちょっとした不安を書き足してみるんです。書き足している不安というのは、ひとつも実現していない。もう悩む必要がないなと思うのです。

長島:

では未来ノートは未来だけでなくて、書いたものを実行し、かつそれを見返すことによって、書いたことのうちの不安なことは、実は起きないんだということを自分の中にインプットできる。そして、ますます自信を持ってできるようになると。

渡邉社長:

あとこれは、ひとつの仕組みなのです。私は未来ノートを書き、それについて本も書きましたが、それから社員は僕のやっていることがわかるようになったんです。そして社員がマネをするようになりました。当グループの専任役員は全員が100ページを埋めています。これ、ものすごく成果が上がるんですね。そういう仕組み化をしています。僕が仕組みを作って成果を上げているので、真似している幹部が今60人います。

長島:

多くの社長さんとお付き合いされると思うのですが、10年で成長する会社もあれば、伸び悩んでしまっている会社もあると思います。両者の違いはどこだと思いますか?

渡邉社長:

ゴール設定の違いだと思います。創業時、私は社員6万人という設定をしていますので、約3000人(2014年2月現在)はまだまだ通過点ですね。周りには15年で3000人はすごいことだといわれますが、今の私はグループ全体で10万人を見据えているので、高く目標を置けば、プロセスがそういうレベルになるんです。その違いだと思います。

アイエスエフネットの目指すところ

表彰・受賞トロフィーの数々。さらなるグローバルカンパニーを目指す。

長島:

今、渡邉社長はどのくらい先までものを見ているのですか?

渡邉社長:

2025年の10万人です。これは具体的に描いています。

長島:なるほど。そこから考えるということをされているわけですね。最後になりますが、今後、渡邉社長の目指すところや方向性をお聞かせください。

渡邉社長:

これは社員に宣言していることですが、まず、当グループの社員は80歳まで全員雇用を守り続けたい。そして、病気になっても給料を払って雇用を継続し続ける。社員のやりがいを創造し続けるのだと。それを常に宣言しています(2014年2月現在)。例えばメンタル不全になって働けなくなっても、生活保護が受けられなくなる時代になっても、それを会社でできるようにしていきます。またFDM雇用創造宣言においては、誰もが60歳まで継続して働ける環境を創造することを目指しています。その宣言を実現させるために、未来ノートを日々書いています。私はこれを全世界でやって行きたいので、2025年までの目標はグループ全体で10万人で、そのうち8万人が元就労困難者です。これを実現する。そしてこれができるのは、やはり世界の中でも日本なのかなと。日本人の持っているアイデンティティーはすごく素晴らしいものがあって、やっぱり和であるとか、家族もそうだと思いますし。そういう思いを全世界に伝えていって、グローバルカンパニーを目指していきたいと思います。

長島:

引き続き大義をもって成長されることと思います。今後ともよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。

ご相談の流れ

- 以下の流れにて、まずはお気軽にお問い合わせください。

貴社からのお問合せ

コンサルタントからご連絡

※目安1~3営業日以内無料経営相談

※45分~1時間程度