はじめに

みなさんこんにちは。船井総合研究所の岡です。

今回の記事では、「強者の戦略と弱者の戦略」に関して紹介させていただきます。

マーケティング・競争戦略の中で

・自分が強者であり強い立ち位置にいるのか

・弱者でありライバルに勝てない状況にいるのか

を考えることは非常に重要であり、この位置づけによって戦法が変わってしまいます。

船井流経営法では、基本的には弱者中心にまず考えています。

弱者が徐々に力をつけて大きくなっていくことを目指しています。

重要なことは弱者と強者があること、

弱者は強者であるライバルたちの中に入っていって、小さな戦力で戦うことになるということです。

資本主義社会の中では特にそうなるのですが、一般的に正面攻撃になった場合、戦力の大きいほうが勝ちます。

だから小さな戦力しか持たない弱者は、弱者のやり方で戦うのです。

1. 包み込みと一点突破について

1-1. 一点突破とは

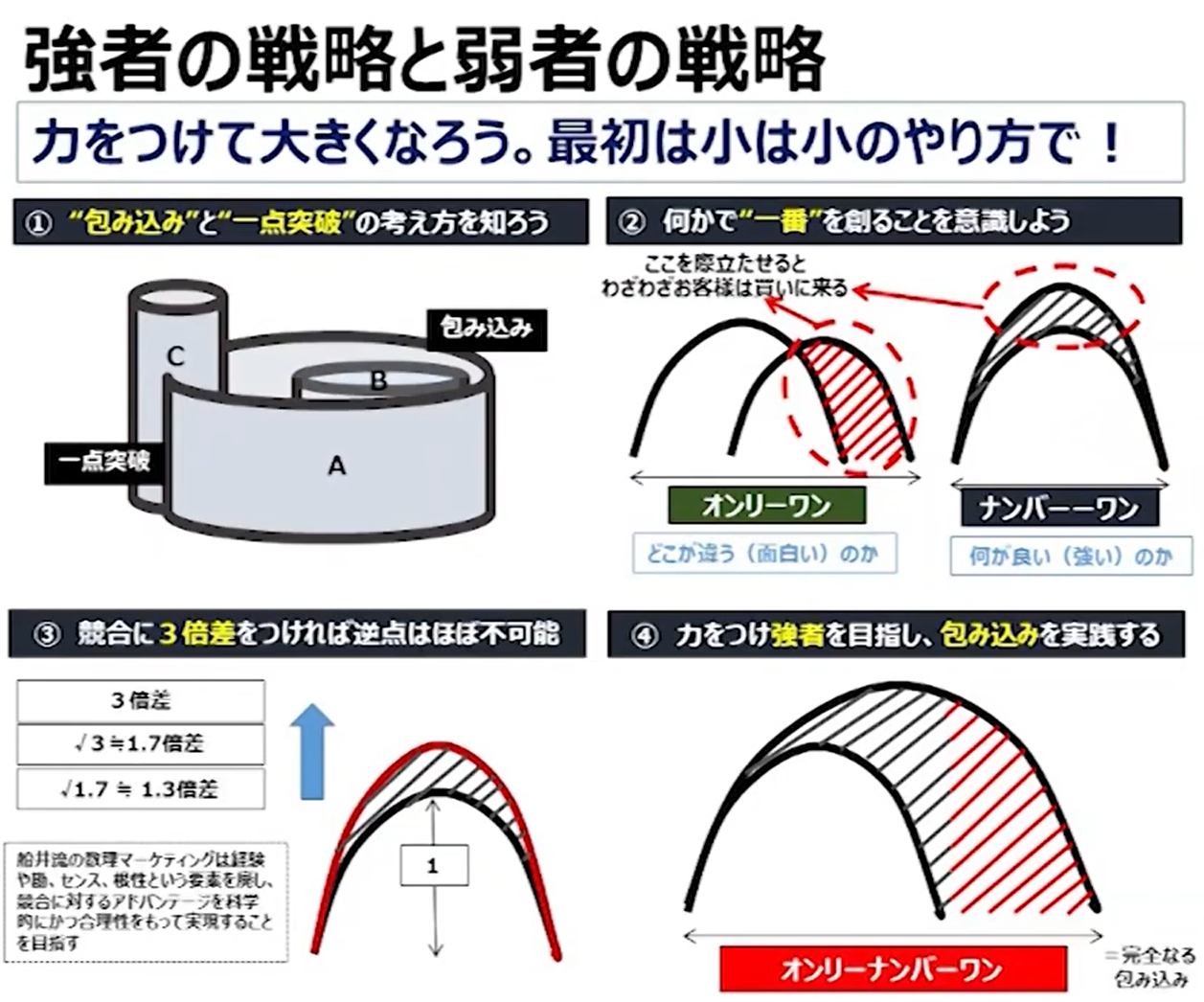

スライドの左上に表記している①の図表をご覧ください。

A、B、Cというライバルがいるとします。

同じ商圏内でそれぞれビジネスをしていますが、Bを見るとAの範囲の中に入っています。

これは船井流でいくとAにBは「包み込まれている」ことになります。

包み込まれているというのは具体的に言うと、

「Bが持っている武器(製品とサービス)をAは全て持っている」ということです。

もう少し図を見ると、AはBを囲んでもまだ余裕がある。

これは「Aは、Bが持っていない製品とサービスをプラスαで持っている」という状態です。

さらによく見ると、Aに比べBは高さも低いようです。

これは「価格に関してもBはAに負けている」ということです。

価格も品揃えもサービスも負けていて、Bは勝てるのかというと、冷静に考えると勝てません。

ここで勝つための方法を私たちは戦略論の中で「一点突破」と言っています。

孫氏も毛沢東も、一点突破をしています。

中国の映画を見ると分かりますが、大兵力の大帝国があって、

うちには少数の兵士しかいないというときに、大体は狭い峡谷に誘い込みます。

大兵力が狭い峡谷の一本道を渡っているときに、その上から石を投げると、大兵力は機能を発揮できません。

これが弱者の戦略の基本です。

大きくてもできないことをするのが一点突破です。

さらに図でCを見てもらったら分かると思いますが、CはBよりもさらに小さいです。

体積が売り上げ利益です。

出っ張っていても小さければビジネスをしていてもおもしろくありません。

Cをよく見ると、長いので、体積が結構あります。

ということは、狭い分野でも工夫してビジネスを広げられる可能性があるということになります。

1-2. 一点突破の具体例

一点突破は、簡単そうに見えても実際は難しいです。

例えば、スーパーマーケットに行くと大体1店舗で1万5,000種ぐらい、少ないところでも店内に8,000種くらいの品物があります。

お客さんが購入するのは、その中から平均10点です。

すごい確率の低いところを、毎日店を開けてしています。

それで生活を支えています。

例えば大手のイオンさんやイトーヨーカドーさんなどは、色々なデータ、経験があり、広い店を作って商品をどんと置きます。

大手には200店舗の品揃えをしているバイヤーがいて、ドリンクのプロ、豆腐のプロ、野菜のプロなど、商品ごとのプロがいるわけです。

一方、中小のスーパーは数人で仕入れ作業をやっており、店舗数も数店舗しかありません。

自分たちだけでは何ともならないので、問屋さんに「地域の需要がよく分からないからPOSデータをください」と言います。そのPOSデータを見て、「本当は30点くらいいろいろな商品を置きたいけどうちは狭いから、売れ筋だけを10点置く」ということをしているのです。

ABC分析とは主に在庫管理で利用される分析手法。売り上げやコスト、在庫などの評価基準から各商品をA、B、Cの3段階にランク付けして効率的に管理する方法のこと。

これを冷静に考えてみてください。

その情報には中小より大手の販売データがかなり取り込まれています。

例えば大手が同じようにABC分析※で売れ筋商品から売れない商品までずらっと並べて、ドリンクを50品目くらい並べているとします。

でも小さいところはそのうちの10品目しか置けません。

地域のPOSデータを参考に品揃えを考えたらどうなるかというと、Cになります。

大手よりも少ない品揃えで、大手よりバイイングパワーが無い店が、データを信用して、これぞ近代経営だと考えて商売して負けます。

例えば250坪の大型店があったとして、近くに600坪の店が出てきて、次に900坪の店が出てきたとします。

これは困ったということで、最新鋭のお店をほかのエリアに見に行って、そこを参考にしながら、それを300坪に縮小してやろうとすると、これは失敗します。

最新鋭のものを見るのは良いですが、縮小すればやはりCになります。

だから、極端な話、変わったことをしなければなりません。

弊社はお客様さまには次のようなことをお伝えしています。

例えば飲食店であれば、大変汚いのにすごく売れている店があります。

その要因は何かというと、「これが特徴になる」ということです。

多分それは、ほかには無いメニューや味ということです。

そのほかには無い特徴というものを取り込むことができれば、その店独自の特徴が出ます。

そうするとCになります。

だから、「きれいな店を参考に、その縮小版を作ることができる」というのは、幻想です。

1-3. 包み込みと一点突破

地方の県庁所在地の横の町で何十年も商売をやってきて、だいぶ売り上げが安定してきたお店があり、

いよいよ、県庁所在地もしくは、関東なら東京近郊に店を出そうとしています。

田舎の店では限られた市場でライバルが少ない中、限られた品揃えでやっていました。

ものすごく肉食系のライバルが多いところに小さい店を出店して、果たして同じやり方で勝てるのかという話になりました。

みすみすAの中にCで入っていてはいけません。

なんらかの特徴を磨きこんでから入っていかないといけません。

この辺りが「包み込み」と「一点突破」の基本的な考え方の概念です。

Cといっても、Cになったらいいですけど、最初はAでもなくBでもなく、なんらかの特徴を持ったCです。

できればAもBも離れたところに行きたいです。

競争戦略では、「包み込み」のことを「ミート戦略」と言います。

相手が持っているものを全部持つことです。

例えば今、ネットの世界でもこれが大流行りで、

・相手が持っている動画サービスはうちも同じような動画サービスを持たなければならない

・相手が同じようなコンテンツを持っていれば、うちもそれ以上のコンテンツを持たなければならない

ということで、包み込んできます。

特にネットの世界でいうと、在庫や店舗が要らないので、包み込みが容易にできてしまいます。

やはり、最初は特徴があるCのような限られた客を中心としたサイトができても、

それでもネットの世界だと短期間しか成功しない確率が高いです。

さらに自分自身が他社に包み込まれてしまうということが起こります。

だから、中小企業は大きくなることを目指しますが、

仮に大きくなれないとしても、「包み込まれない戦略を取る」ということが非常に重要です。

2. 一番化戦略について

2-1. 一番化戦略の必要性

船井総合研究所では差別化の数字という概念を持っていて、

基本は「ランチェスターの理論」です。

ランチェスターの理論というのは、下限の目標値と上限の目標値があって、

3倍の差をつけてしまえばひっくり返されることはないという話です。

一対一で白兵戦になってくると3倍ほどの力の差はなくてもいいです。

基本的に、1.7倍、1.3倍の差をつければ勝つ確率が圧倒的に上がるという話です。

1.2では駄目です。

1.2と1くらいであればほとんど似たり寄ったりなので、被害は両方とも同じくらい出ます。

1.7と1.3だと、こちらの被害は少なく、相手の被害は非常に大きくなります。

このような一騎打ちの戦いにもっていきます。

だから、全体的にこれをすると、大きいところに勝てないので、

ここだと見つけたところの一点突破で深めます。

深めるというのは少し頑張るのではなく、1.3倍、1.7倍、できれば3倍の差をつけることです。

相手が90センチの棚を全部埋めてくるのであれば、うちは120センチの棚を埋めるということです。

そうすると、こっちのほうが良い店だという話になってきます。

私たちはこのように考えています。

2-2. ナンバーワンとオンリーワン

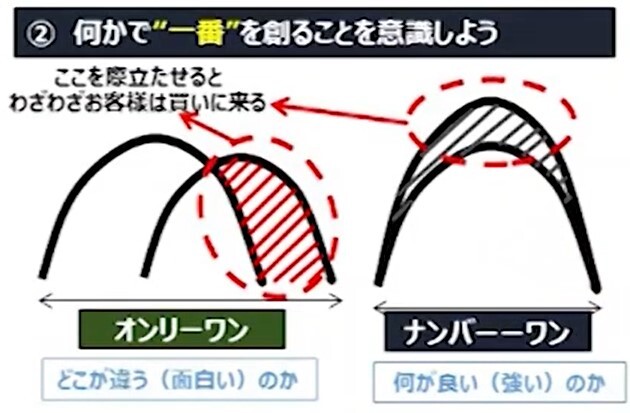

一番というのは二つの切り口があります。

日本語で一番というのは簡単ですが、英語で書くとオンリーワンとナンバーワンとに分けることができます。

オンリーワンというのが、先ほどから話しているようなもので、画像の山の左側、赤で斜線が入っている箇所は強者とかぶっていない箇所です。

規模が小さくても違うようなコンテンツや魅力を持っているということです。

これがオンリーワンになります。

もう一つはナンバーワンです。

ナンバーワンの概念は、まる被りということです。

何の特徴もありません。

例えばラーメン屋でいうと、品揃えに何の特徴もないけどボリュームが1.5倍という店のことを指します。

「そこまでやるのか」という「深さ」のことです。

例えば、品揃えは何も変わらないけれど、非常に接客サービス、アフターフォローが良いというお店などです。

スライド右上の右の山の突き抜けているところ、

相手がやらないところまでやってしまうということ、深めるということ

をやって、競争しているけれど勝ってしまうということです。

オンリーワン→どちらかというと競争を回避しようという思想、

ナンバーワン→競争はどんとこいという姿勢。うちに勝てるものなら勝ってみろ

という話です。

3. ランチェスターの理論

3-1. ランチェスターの理論とは

攻めよりも、守りに強くならなければなりません。

逆に力をつけて大きくなったならば、弱者のときと同じ戦略だけではいけなくて、

他社を包み込み続けないといけません。

要は、2番手、3番手をやっつけ続けることが非常に重要な視点となります。

私たちはそれを「一番化戦略」と言っています。

ある分野でその地域の一番になれば、一点突破したCは不動の状態になります。

船井総研は弱者の戦略として一番化戦略が大事だと考えており、

「小さくても何かで一番ということをやっていきましょう」

という話をしています。

3-2. 分散させない戦略

今時、商品もサービスもどんどん開発されます。

そのため、多くをつくような考え方はいくらでもできます。

自分たちの商品を取り扱っている商品部門、属性など、勝てる分野、もしくはサービスや接客、店づくりや内装、全ての要素で勝てる分野を見つけていくようなブルーオーシャン戦略の考え方と同じです。

うちの商品は全て、ほかの店の商品とかぶっていて勝てないけれど、

社員のレベルがピカイチで専門性が非常に高いとすれば勝てます。

この要素を見つけていく作業を、弱者は繰り返していくということです。

自分たちが圧倒的に勝てるポイントを発見するということに努力します。

たまにこれをやってみて、今度はこっちをやってみてということはしてはいけません。

見つけたら同じことだろうがとことんやったほうがいいです。

少しずつやってしまうと、戦略が分散します。

弱者が戦略を分散させたり、逐次投入したりしてしまうと非常に不利になるので、

ここだというものを見つけたらその効力がなくなるまでしたほうがいいです。

この辺が、船井総研がずっと過去に、弱者の企業を大手にのし上げてきた基本手法です。

4. まとめ

最終的に包み込みというAの状態を右上の山と同じように書くと、右下のようになります。

右下の部分は、オンリーナンバーワンというかたちです。

この地域、もしくは同じような戦いをしているこのマーケット、この仮想空間上で、うちは全部やっていて、うちほどやっているところはないというのが、GAFAとかがやっているようなやり方です。

中国に行ってアリババの凄さに驚くといったような話です。

国よりすごいのではないかとなると、国のほうが心配になりますが、こういった話です。

その企業に全てが包み込まれていきます。

特にネット上では、大手企業はこのかたちを目指していて、

そのほかの企業はこれを新しい価値観や切り口で破っていき、

また新たな経済圏やエコシステムを作っていく戦いをしています。

赤い斜線部分のオンリーナンバーワンは、包み込んだうえで並列した共栄型のナンバーワンです。

あなたはあなたのやり方でやって、私はこっちでやりますといったように分かれてしまえば、両方ともまあまあの市場が両立しますが、重なり合いながら大型店で包み込み戦略を取るならば、一定観の赤い斜線部分の違いも必要です。

ではこれは、どれくらいの塩梅がいいのかという話です。

基本的にシェア理論を考えると分かりますが、大体7%から11%くらい、ほかにないサービスや商品を持っておいて、ほかは、ほかのところと同じようなものを1.3倍くらいレベル高くやっていくことがいいです。

これは存在し合って影響し合うので、11%持つと、全体の品揃えに影響を与え始めるので、変わったものがあるという認識力が高まります。

7%でも変わったものを発見してもらえる力がありますが、11%くらいあるほうがもっと威力があり、経営的にも良い数字が出てくるので、11%くらいのキラーコンテンツを持っていればいいです。

これをすると、大体勝ってしまいます。

常に一般の会社は後発で、資金力だけでなく人材に関しても限りがあります。

弱者の戦略は分散させないことです。

もっと経済的な用語で言うと

選択と集中をして、勝ち目があるところを見つけていき、掘って掘って掘りまくることをトップが大号令をかけて行い、突き進みます。

目標は、1.3倍、1.7倍、3倍、9倍という話です。

こういうふうなかたちでやっていくというのが、古くからの競争戦略の、圧倒的に被害が少なくて勝ってしまう方法です。

これは難しいですが、国際間の競争も実はこういう理論に基づいて行われています。

包み込んでしまうと、戦わずして勝ってしまうくらいの威力があります。

この状態を強国は作りこんできます。

小さな国はそこを突破していきます。

つまり日本は世界70億人以上の人口の中で、1億の日本人が、日本人らしい切り口の中で深めていくことで勝負していかなければならないという話です。

これは、世界が右肩上がりのときには日本も頑張って走っていればいいですが、

どんどん低成長になって日本の人口が減ってくると、日本の魅力を最大限に打ち出した弱者の戦略で突破していくしかないということが必要だと思います。

以上が強者の戦略と弱者の戦略に関する記事でした。

力をつけて、ぜひこの視点を大事にしながら、力相応にタイミングを見て会社を大きくしていき、社員を幸せにしていく、地域に貢献していくということで進めてほしいという内容でした。

それでは次回の記事を楽しみにしていてください。